基本介紹

臭[臭、巽、嗅、齅,讀音作fú(ㄈㄨˊ),亦可讀作xiù(ㄒㄧㄡˋ)、xùn(ㄒㄩㄣˋ),就是不可讀作chòu(ㄔㄡˋ)]姓氏淵源

第一個淵源

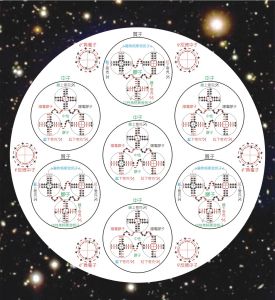

源於天狼星,出自古代天文祭祀活動,屬於以宗教崇拜為氏。“臭”,上古時期用來稱蒼穹,指浩瀚廣宇中的星辰。在典籍《詩·大雅》中稱:“上天之載,無聲無臭。”中國的遠古人類,在很早即發現了並規定了宇宙天文現象與地球生物之間的相互關聯,因此,將可視的、無聲息的、無氣味的浩淼無邊的宇宙蒼穹中的最亮星辰稱作“臭”。人類雙眼的自然注視視角上緣與地平的夾角為40º,在冬季入夜的星空中,不用費力仰視,以40º自然注視視角從正南方的獵戶座三星偏轉向東南方看去,有一顆全天穹最亮的恆星在那裡放射著光芒,它就是天文學中的大犬座α星,上古時代的中國、埃及人皆稱它為天狼星。實際上,天狼星是一個雙星座,由兩顆恆星組成,環繞它們之間的引力中心鏇轉一周的時間為50.04年,天狼星距離太陽系只有8.6光年,即8.14×1013公里。天狼星A的直徑是太陽的1.70倍,表面溫度是太陽的2倍,視星等為-1.45m,比天狼星B亮一萬多倍,因此人們目視只能看見天狼星A,而看不見天狼星B。 天狼星B:白矮星-內部結構模型圖

天狼星B:白矮星-內部結構模型圖 在商、周時期,人類進行以天為主題的祭祀活動,都是在冬至之日,在國都的南郊築一圜丘舉行,因此也叫郊祭,周朝人們崇拜天,是從殷商時期出現的“帝”崇拜發展而來的。圜丘,只有三層,第一層為地,第二層為人,第三層為天,大家可以從位於北京天壇公園的圜丘看到其樣子,古往今來,概莫能外,數千年來一直就是那個形狀和樣式。在商、周古文字中,“臭”就是星辰,“帝”就是其中“最亮的星”,不過是隨著不同的天文現象而變化的、對星辰的稱謂,包括彗星。而從冬至到驚蟄的整個時段內,天穹最亮的星體即為天狼星,因此又稱作“臭帝”、“臭星”,代表著天之子,因此“帝”就是天子,是人世間的最高統治者,君權神授。所以,古代的祭天活動都是為最高統治者服務的,這種崇拜活動一直盛行到清朝末期才宣告結束。

其時,部落酋首、部落聯盟首領,皆通過祭司向天禱求,指星為己,稱“帝”;亦多有反叛、造反者引稱自己;更有執行祭天的大祭司指其為說。在其後裔子孫中,皆有以其宗教崇拜稱號為姓氏者,稱臭氏,讀音作fú(ㄈㄨˊ),是非常古早的姓氏之一。

第二個淵源

源於姬姓,出自春秋後期八卦學說,屬於以自然現象為氏。在典籍《易·說卦》中說明:“巽,為木,為風,為臭。”“臭”,指氣味,為人類六大信息之一,並不專指難聞的“臭味”,所有氣味在動物的嗅覺器官——鼻子——進行捕獲、分析、判斷的過程中,其動作、其感覺皆稱作“臭”,萬味皆臭。在傳說是周文王姬昌所發明的,由中國道家學說創始人老子李耳(李聃)所完善的反映自然辯證邏輯關係的八卦五行理論中,木,為人生之所依,與土、水一起構成人類的自然生存環境,再加上金、火,就構成人類的自然與社會生存環境,因此,巽地在八卦中是紫氣籠罩的卦相方位,巽卦多為吉卦。在地球的北半球,巽方並不是一個僵死不變的方位角度,但總體在東南方向上。東南方向起風,是從驚蟄到清明之間的地球北半球季風帶所帶來的萬物復甦,大地回暖,春雨肇始,所有農事歷開始的自然現象,是古人經過了萬籟蕭寂的冬季所嚮往的季節,因此,“巽方”又稱作“臭方”,因風無味,卻需要及時捕捉和利用。遠古人創造了工具,逐漸擺脫了漁獵的束縛,進化到農耕社會,這是人類社會進步與發展的表征,而巽方在農耕社會中至關重要,所以,有以這種自然現象為姓氏者,稱巽氏,或稱臭氏。巽氏、臭氏的讀音皆為為xiù(ㄒㄧㄡˋ)。

第三個淵源

源於職業,出自秦朝時期小篆字的發明者李斯,屬於以職業稱謂為氏。這裡的“臭”,就是“巽”,有“始”的含義,在秦朝時期專指小篆字型,或以小篆字型撰寫文書之人。小篆,又稱秦篆,為與甲骨文、金文、籀文有所區別而稱之,是秦朝時期秦始皇嬴政命宰相李斯整理髮明所創,也是中華民族今天統一的漢字之始。撰寫小篆體的工具也稱作“巽”,亦稱作“臭”,這在《說文解字》中有明確闡述:“巽,具也。”專職以小篆體書寫簡書文告之人,就稱作“巽人”,亦稱作“臭人”,取其“始”之意。在秦始皇統一文字之前,經春秋戰國的歷代變化演進,各諸侯國的文字有很多種寫法,比如在春秋中期,秦國的“秦”字,有的寫作從舂省從雙禾,有的寫作從舂從三禾。到了春秋晚期,各諸侯國之間的文字差異越來越大,晉國侯馬盟書上的草寫大篆,要看到其與西周金文之間的傳承關係已經很吃力了,但六國文字和秦國文字,都是來源於西周金文的,因此還是同源字體和字型,只是西周金文保持著很強的象形化,但由於偏旁部首的位置和形狀皆不統一,這就造成了後來各諸侯國文字產生變異的根本原因。秦國在立國之初(公元前770年),自身文化很不發達,所以文字的一筆一划都傳承和取自西周文明,在秦文化拿來主義和保守主義的雙重作用下,到戰國末期,秦國文字卻變成了最規範的漢文字。而其他六國的文字則因為隨意簡省,任意勾繪,所以很難辨認,互不相通,以至於各國之間交換文書,都要由專門的譯者進行解釋。因此,在秦始皇統一六國後,從建立中央集權制度的立場出發,開始責成宰相李斯進行了一系列的強制性文化規範,包括文字、法律、度量衡等。小篆,就是李斯在金文、籀文的基礎上整理而成的規範化漢字,大體完成於秦始皇二十八年(公元前219年),有三千二百六十四字,一說為三千三百餘字,具體字數有待進一步考證。嬴政、李斯為中華民族文字的統一與規範,做出了不可磨滅的貢獻。在小篆的基礎上,中國人民發展了隸書、魏書、楷書、草書等多種字型,如今漢字總字數已經

自秦以降直至西漢時期,巽人、臭人的後裔子孫中,有以先祖稱號為姓氏者,稱巽氏、臭氏、篆氏,巽氏、臭氏讀音皆作xùn(ㄒㄩㄣˋ)。

註:

漢字數量在歷史上各朝代不盡相同,但趨勢是逐漸向單義化方向發展的,其歷史變化為:

《倉頡篇》,作者為李斯,漢字3264(3300)個,時間為秦朝秦始皇二十八~二十九年,公元前219~220年

《訓纂篇》,作者為揚雄,漢字5340個,時間為西漢元始元~五年,公元1~5年

《續訓篇》,作者為班固,漢字6180個,時間為東漢永平三~十三年,公元60~70年

《說文解字》,作者為許慎,漢字10516個,時間為東漢永元十二年,公元100年

《廣雅》,作者為張揖,漢字16150個,時間為東漢

《聲類》,作者為李登,漢字11520個,時間為曹魏太和四年,公元230年

《字林》,作者為呂忱,漢字12824個,時間為東晉隆安四年,公元400年

《字統》,作者為楊承慶,漢字13734個,時間為南朝齊永元三年,公元500年

《玉篇》,作者為顧野王,漢字16917個,時間為南朝梁中大通六年,公元534年

《切韻》,作者為陸法言,漢字12158個,時間為隋仁壽元年,公元601年

《韻海境源》,作者為顏真卿,漢字26911個,時間為唐天寶十二年,公元753年

《龍龕手鑒》,作者為釋行均,漢字26430個,時間為宋至道三年,公元997年

《廣韻》,作者為陳彭年,漢字26194個,時間為宋大中祥符元年,公元1008年

《字彙》,作者為梅膺祚,漢字33179個,時間為明萬曆四十三年,公元1615年

《正字通》,作者為張自烈,漢字33440個,時間為清康熙九年,公元1670年

《康熙字典》,作者為陳廷敬,漢字47043個,時間為清康熙五十五年,公元1716年

《大漢辭典》,作者為諸橋轍次,漢字49964個,時間為現代,公元1959年

《中文大辭典》,作者為張其昀,漢字49888個,時間為現代,公元1971年

《新部首大字典》,作者為王竹溪,漢字51100個,時間為現代,公元1988年

《漢語大字典》,作者為徐中舒,漢字53768個,時間為現代,公元1990年

《中華字海》,作者為冷玉龍,漢字86000個,時間為現代,公元1994年

《中華字典》,作者為中華書局,漢字87019個,時間為現代,公元1994年

《計算機漢字字型檔》,作者為北京國安資訊設備公司,漢字91251個,時間為現代,公元2002年,註:目前還未經中國文字改革委員會認可。其餘凡自稱創有110262個漢字、110654個漢字的字型檔集等,由於未經過中國文字改革委員會的認可,不予公布。

遷徙分布

臭氏是一個非常古老的多源流姓氏群體,但在今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前兩千位,在台灣省則沒有,多以丹陽、夷陵、南郡為郡望。今湖北省的武漢市、枝江市,陝西省的漢中市、內蒙古自治區的赤峰市等地,均有臭氏族人分布。

郡望堂號

郡望

丹陽堂:丹陽古稱潤州、丹楊郡,是十分古老的地名,所指的地方迭有變動。先秦時期,共有三處以丹陽為名的地方,但一般主要是指豫鄣郡(今江西南昌)。漢朝時期實施郡縣制度以後,先後又有許多以丹陽為名的郡和縣。丹陽郡始建於西漢朝元狩二年(庚申,公元前121年),是由原豫鄣郡改置,治所在宛陵(今安徽宣城),下轄十七縣,轄境相當於今安徽省長江以南,江蘇大茅山及浙江省天目山脈以西、浙江省新安江支流武強溪以此地區。三國時期孫吳國移治到建康(今江蘇南京),以後轄區縮小。到了南北朝的後魏時,又在河南省項城縣的東北置了一個丹陽郡。隋朝吞滅南朝陳國後曾廢黜,後隋煬帝又置潤州,治所在延陵(今江蘇常州),再以蔣州(今江蘇南京)為丹陽郡。唐朝時期移治到丹徒(今江蘇鎮江)。北宋政和年間(公元1111~1118年)升為鎮江府。另外,古代楚國最早的都城原在丹陽,即今湖北秭歸一帶,楚文王東遷至今湖北枝江,仍名其地為丹陽。還有,秦朝時期有一丹陽縣,亦稱丹楊縣,在今安徽省當塗縣一帶,唐朝時期被併入當塗縣。明、清兩朝乃至民國時期,現今的丹陽只是個縣級建制的城市,位於古城溧陽市旁邊,緊依長江,今隸屬於江蘇省鎮江市。夷陵郡:距今一二十萬年前,清江流域就有“長陽人”的活動。境內數十處新石器時代遺址的發現,證明七八千年前中華民族的祖先就在這塊土地上繁衍生息。宜昌遠古屬西陵部落,夏商時為古荊州之域,春秋戰國時為楚國的西塞要地,建有城邑,以後為歷代郡、縣、州、府的治所。秦昭襄王二十九年(楚頃襄王二十一年,癸未,公元前278年),秦軍大將白起“攻楚、拔郢、燒夷陵”,夷陵之名始見於史籍。秦始皇二十六年(庚辰,公元前221年)置郡縣,宜昌市大部分地域屬南郡。南北朝時宋、齊皆與晉朝相同。梁改宜都郡為宜州,西魏時期改為拓州,後周時期改為峽州。隋朝大業三年(丁卯,公元607年)改峽州為夷陵郡,轄夷陵、夷道、長楊、遠安四縣,夷陵縣為郡治,隸屬荊州都督府。唐朝初期,改夷陵郡為陝州,領上述四縣,屬山南東道。唐天寶初年又改為夷陵郡。唐乾元元年(戊戌,公元758年)復改陝州,轄原四縣,仍屬山南東道。五代時期,陝州與荊州、歸州為南平國。北宋王朝復稱陝州,屬荊湖北路,仍轄原夷陵四縣。元豐年間(公元1078~1085年)改“陝”為“峽”。元朝至元十七年(庚辰,公元1280年)升峽州為峽州路,領原四縣,屬河南行省荊湖北道。明初改峽州路為峽州府。明洪武九年(丙辰,公元1376年),改峽州為夷陵州,領宜都、長陽、遠安三縣,治所夷陵,隸屬湖廣布政使司荊州府上荊南道。清順治四年(丁亥,公元1647年),夷陵州隸屬荊州府。清順治五年(戊子,公元1648年),改“夷陵”為“彝陵”。清雍正十三年(乙卯,公元1735年),升彝陵州為宜昌府,改彝陵縣為東湖縣並為宜昌府治所,領東湖、興山、巴東、長陽、長樂五縣及歸州、鶴峰二州,隸屬荊宜施道。宜都、枝江、當陽、遠安四縣屬荊州府。清光緒二年(丙子,公元1876年)中英《煙臺條約》簽訂,宜昌被闢為通商口岸。次年,宜昌設立海關,正式對外開放。民國初年廢府、州建制,實行省、道、縣三級制。民國元年(壬子,公元1912年)改東湖縣為宜昌縣,與興山、秭歸、巴東、長陽、五峰、鶴峯縣屬荊南道。當陽、遠安屬襄南道。民國十一年(壬戌,公元1922年),宜昌屬荊宜道。民國二十一~二十五年(公元1932~1936年),宜昌、宜都、當陽、遠安、興山、秭歸、長陽、五峰八縣先後屬第九、第六行政督察區,專員公署設於宜昌縣城。枝江縣先後隸屬於湖北省第七、第四行政督察區,在第二次國內革命戰爭時期的民國年間(公元1928~1932年),宜昌是湘鄂西蘇區湘鄂邊根據地、歸(秭歸)興(山)巴(東)根據地、荊(門)當(陽)遠(安)根據地的重要組成部分,中國共產黨領導的人民革命武裝鬥爭,在許多地方建立過革命政權。解放戰爭時期,1948年8月,中共江漢區委決定正式成立第四專員公署(亦稱襄西專署),1949年1月改為當陽專署。1949年5月20日在當陽成立宜昌專員公署,同月在當陽組建宜昌市黨政領導班子。6月11日,在當陽蘆家灣正式成立中共宜昌市委員會、宜昌市人民政府。1949年7月16日,宜昌城區解放。宜昌專署機關和宜昌市黨政機關隨即從當陽遷駐宜昌城。1949年11月15日,今宜昌市全境解放。中華人民共和國成立後,湖北省分設八個行政區,宜昌行政區專員公署轄宜昌、宜都、枝江、當陽、遠安、興山、秭歸、長陽、五峰九個縣。同時劃出原宜昌縣城區和近郊農村置宜昌市,直屬湖北省人民政府管轄。1951年,改湖北宜昌行政區專員公署為湖北省人民政府宜昌區專員公署,1955年改為湖北省宜昌專員公署。1954年11月,宜昌市改屬宜昌專署領導。此時,宜昌專署轄九縣一市。1955年7月撤枝江縣,將其轄區併入宜都縣。此時宜昌專員公署轄八縣一市。1958年12月,撤銷宜昌專員公署,建立宜都工業區行政公署。1961年5月,撤銷宜都工業區行政公署,設立宜昌專員公署。1962年6月,復置枝江縣,仍為宜昌專署所轄。至此,宜昌專員公署轄9縣1市。1968年1月成立宜昌地區革命委員會。1971年1月,神農架林區劃歸宜昌地區領導,1972年3月復為省屬。1978年8月,撤銷宜昌地區革命委員會,設立宜昌地區行政公署。1979年6月,宜昌市復為省轄市。1984年7月13日,國務院批准撤銷長陽縣和五峯縣,分別成立長陽和五峰兩個土家族自治縣,實行民族區域自治。1986年12月13日,國務院批准宜昌市設定西陵、伍家崗、點軍三個縣級行政區。1987年11月30日,國務院批准撤銷宜都縣,建立枝城市(1998年6月11日更名為宜都市)。1988年10月22日,國務院批准當陽縣撤縣設市。1992年3月,為適應改革和發展的需要,經中央批准,宜昌地市合併,實行市領導縣的體制。此時,宜昌市轄七縣(宜昌縣、枝江縣、遠安縣、興山縣、秭歸縣、長陽土家族自治縣、五峰土家族自治縣七個縣)、二市(枝城市、當陽市)和三區(西陵、伍家崗、點軍)。1995年3月21日,國務院批准成立宜昌市亭區。1996年7月30日,國務院批准枝江縣撤縣設市。2001年3月22日,國務院批准撤銷宜昌縣,設立夷陵區。至此,宜昌市轄五區五縣三市。

南 郡:歷史上的南郡有二:①始建於戰國秦昭襄王二十九年(癸未,公元前278年),漢因之。治所在郢(今湖北荊州),下轄十八縣。其時轄地在今荊州、宜昌、宜城、南漳、荊門、華容、遠安、當陽、第秭歸、巴東、恩施、利川、宣恩、枝江等一帶地區。隋朝開皇初年被廢黜(辛丑,公元581年)。②秦朝置南郡,頜有今湖北原荊州、安陸、漢陽、武昌、黃州、德安、施南諸府及襄陽府之南境,治郢,楚之故都,在今湖北江陵縣東南,轄境相當今湖北粉青河、襄樊以南、荊門、洪湖以西、長江和清江流域以北、西至四川巫山等地。漢置江陵縣為郡治,即今江陵縣,唐改為江陵郡,鏇升為江陵府。

堂號

丹陽堂:以望立堂,亦稱潤州堂、丹楊堂。夷陵郡:以望立堂,亦稱宜昌堂。

南 郡:以望立堂,亦稱郢邑堂、江陵堂。