郵局的地理位置

第一次世界大戰期間,印度如今的美拉巴德曾是一所英國軍營,租賃於阿冉岡的一位農夫。

1921年,凱庫希如S.和顧麥.伊朗尼——魯斯特姆和阿迪的父母——買下這塊地產。地產上只剩下4座軍建設築:用作食堂的土坯平房,洗浴用的磚房,帶有寬大陽台的郵局,鐵路對面山頂上一座大水塔。

郵局模型的照片(後面是鐵路和美拉巴德山,山上的建築是舊水塔)

郵局模型的照片(後面是鐵路和美拉巴德山,山上的建築是舊水塔)郵局的歷史

從1924年底至1926年末,美赫巴巴的第一批女滿德里居住在郵局。東面和南面的大陽台用作聚會,有時用作男孩或女孩的教室,當時,北面用竹蓆建起大院落以提供隱蔽。院內有廁所和廚房。女子們在此為數百名居民做飯。

第二次在美拉巴德長住期間,郵局用作家屬宿舍。後來巴巴讓弟子普利得在此閉關齋戒多月。

郵局對美婼具有特殊和重要的意義,因為1923年5月19日,她就是在這裡首次頂禮巴巴的,他叫她家人不要強迫她結婚。也是在這裡,巴巴向美婼透露她作為他的至愛的角色。

此去不遠,巴巴簡與美赫巴巴曾進行沉默會面。1928年4月1日,巴巴簡來到美拉巴德,站在郵局附近路上,同時巴巴下山,站在鐵道西側。"

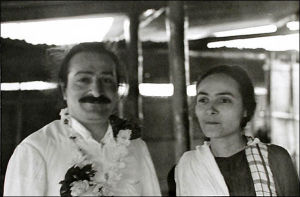

美赫巴巴和美婼在錫棚

美赫巴巴和美婼在錫棚郵局的拆除與建設

山上建築

1933年,英國政府下令拆除郵局。但與之同時,開始著手在山上建一些新建築,以安置新的女子埃舍——巴巴打算將之從納西科搬回美拉巴德。因此郵局部分拆除,材料被用於山上的建築工程。

美拉巴德山上的建築

美拉巴德山上的建築美赫巴巴三摩地

1938年,郵局剩餘部分拆除;石頭用於上美拉巴德的主要重建工程。穴屋拆除,重建為巴巴的陵墓,用了那些很多石頭。巴巴要納羅吉.達達禪吉設計圓頂,包括世界四個宗教象徵:瑣羅亞斯德火焰,印度教寺廟,基督教十字架和穆斯林清真寺。同年後期,巴巴要當時住在埃舍的瑞士畫家海倫.達姆在內壁繪製壁畫。東面平台重建,增建5間靜心室,以紀念撒達克埃舍。1938年建築期間,還在廚房東頭分別為巴巴和美諾增建了浴室。從那時起,巴巴在主廚房東的小房用餐,由美諾烹製。

美赫巴巴三摩地的建設

美赫巴巴三摩地的建設醫院

醫院也是在1938年的主要建築時期建成的。位於1927-28年美赫修道學校宿舍附近。地基築有從原郵局拆下的石頭。第一年被用作當地村婦的產科醫院,娜丁.托爾斯泰為護士長。很多嬰兒在這裡出生,巴巴每天都來,親抱這些新生嬰兒。1939年間,伊莉莎白.帕特森和諾瑞娜.瑪切貝利使用“籠屋”的隔壁房間,出版《美赫巴巴期刊》。

美拉巴德醫院建設

美拉巴德醫院建設有關郵局回憶

瑪妮的回憶

1925年,女滿德里住在美拉巴德的郵局裡。這么叫它是因為它名副其實——是個郵局。它是一戰期間英國人在那裡所建的軍事基地的一部分,這後來成為巴巴的社區,名曰美拉巴德。

郵局是一座由石頭砌成的建築,緊靠著將上美拉巴德與下美拉巴德分開的鐵路。對於一個六歲的孩子來說,晚上睡覺前在戶外跑著玩兒是件充滿了樂趣的事情。我喜歡夜色中在鐵路線旁邊,一邊刷牙洗臉,一邊看過往的火車。我能清楚地看見火夫用巨大的鐵鏟子往蒸汽機里加煤。蒸汽機會從燃著煤的深坑中迸發出點點火花。不時地,會有一個火花迸到我手上或臉上—那真是特別好玩!

望著長列的車廂馳過,我會想不知道車上的人是否能看見我,就像我坐在開往普納的列車上,能看見郵局的後牆上漆著由巨大的字母組成的一個字“美拉巴德”那樣。每次經過美拉巴德時,我都會把身子伸出車窗外,興奮地揮手,以至於母親不得不用雙手緊緊抱著我。

與美婼和其他女滿德里共同住在郵局裡,是徹頭徹尾的幸福。我們缺少舒適和食物,也沒有床或家具,但是在美拉巴德跟巴巴在一起,卻是豐富滿溢。

“郵局”裝載了我兒時的許多特別記憶。其中一個是美婼給我梳頭編辮子,我的頭髮很長,每次洗過都糾纏如麻。她讓這個過程變得毫無疼痛,我甚至可以高興地大口吃著薄煎餅(未經發酵的麵包),與此同時還不斷地說啊,說啊,說啊。

美拉巴德水塔

美拉巴德水塔另外一個很特別的記憶是午夜醒來,聽見“一切都好”的低沉呼叫聲在外面黑暗中一遍遍地迴響。那個時候美拉巴德還是個十分閉塞和荒涼的地方。為了那裡居民的安全起見,巴巴雇了三個人在夜間看守。三個守夜人被安排在社區的不同位置,每隔一段時間就會彼此互道平安。

他們的喊聲“一切都好”在遼闊的土地上滾動迴響著,從一個點傳到另一個點,好像是在曠野中玩一種三角遊戲。第一個守夜人會用一種拉長的平板聲調宣布:“一號,一切都好。”在遠處第二個人會用同樣的方式回應:“二號,一切都好。”接著,第三個人會喊道:“三號,一切都好。”這會持續一夜,夜夜如此。在黑暗中醒來,聽著陣陣喊聲,我會舒服地蜷在毯子裡,再次入睡,感覺特別安全,在巴巴的愛里被照應著。就像是巴巴在告訴整個世界,“不要擔心。一切都好。”

美婼的回憶

在接近1924年底時,巴巴返回美拉巴德,並叫我們第一批女子去那裡永久地加入他。我們——我母親、我、娜佳、大蔻詩德和小蔻詩德,不時還有朵拉姨媽——共同住在鐵路邊的郵局裡。它在第一次世界大戰期間是個郵局,我說過,那時英國在美拉巴德有一個軍訓營。

那裡的大多數軍用建築都不是經久的,但郵局卻是。它是一座非常堅固且建造得很好的建築,厚厚的牆壁由大塊的黑石砌成。它有一個大房間,南側和東側有陽台。只在南面和北面的牆上有窗戶,窗戶上裝有欄桿。英國人把它建在鐵路近處,以便火車經過時能夠容易地把郵包搬上搬下火車。後來因為它不再用做郵局,鐵路部門命令把它推倒,我們對此很難過,但有人對我說,郵局牆壁的石頭被用來建造巴巴的三摩地。

我們是那么喜愛郵局。在那裡發生了很多與巴巴的“第一次”:我第一次在那裡得到巴巴的達善;我第一次在那裡聽到巴巴用他可愛的聲音唱歌;巴巴在那裡洗浴過;他在那裡用過茶飯。巴巴曾經睡在那裡,阿冉崗的村民也是在那裡第一次認識巴巴並得到他的達善。因此那個地方對我們是神聖的。

最初的那些日子對我們很特殊。當時只有三個男滿德里和巴巴在一起:古斯塔吉、帕椎和馬薩吉。巴巴和他們睡在郵局的陽台上,在沒有窗戶的東側,正對著馬路。

時值初冬,陽台受寒冷的東風吹襲。巴巴沒有床,只有一張薄褥子墊在地面的蓆子上,晚上他會冷得睡不著。巴巴也沒有蚊帳,蛇或蠍子能輕易地爬進他的被窩取暖。巴巴睡不著,在凌晨三點半就坐起來,身上裹住毯子。清晨五點,巴巴會叫醒滿德里。不管他們呼嚕打得多香,巴巴會拿著他的涼鞋扔向其中的一個。他尤其喜歡瞄向馬薩吉,後者會醒來,看見巴巴的涼鞋,非常高興。馬薩吉會起來,親吻巴巴的涼鞋,再把它還給他。

我們女孩在郵局內的房間裡,在鋪蓋卷里睡得非常舒服,而巴巴,王中之王,卻露宿室外,沒有合適的床鋪。現在夜間在美拉扎德,我想著巴巴,記起所有這些細節;巴巴是怎樣把舒適給別人,卻不顧他自己。我們真是遲鈍!我們這些女孩子在裡面感到如此溫暖舒適,而巴巴在外面卻那么不舒適。可我們不能讓巴巴使用房間,我們女孩子不能睡在陽台上,所以巴巴不得不和滿德里睡在外面,他經受了所有那些不適。

水塔邊上的圍牆

水塔邊上的圍牆我們的食物很簡單,在早上我們,當然包括巴巴,只喝淡茶。我們女孩子早早起床把茶準備好。我從來不喜歡早起,當我來跟隨巴巴生活時,早起對我是一件困難的事。我們要在五點或更早起床,準備巴巴的茶。五點半我們就會聽到巴巴向我們走來,他一邊走一邊用優美的嗓子唱著歌。

在外面陽台上有一個燒木柴的小火爐,我們用來做飯,但我們在房間裡的煤油爐上燒茶,因為巴巴不喜歡他的茶里有木柴的煙味。茶非常淡,用一點新鮮薄荷、檸檬草和一小撮乾茶葉做成。我們在裡面加糖,但沒有牛奶,也沒有麵餅(chapatis);沒有黃油,沒有麵包。這種淡茶是我們僅有的早餐!

我會在東側陽台把茶給巴巴,他坐在那裡的一個行李箱上,跟滿德里聊天。娜佳或我母親把滿德里的茶給他們。巴巴的茶盛在一隻大鋁杯里,巴巴還用這個杯子洗臉、洗澡及喝水。我們上茶時,它新做好,熱氣騰騰,所以巴巴的大鋁杯太燙,他不能放到唇邊。我母親注意到這個問題,她教我們把巴巴的大茶杯放在半桶涼水裡,冷卻到合適的溫度,再給巴巴。

我們只有最必需的用品,所有的器具不是黃銅或鋁製品,就是搪瓷的。巴巴對我們說每件東西都必須是不易碎的,因為我們不能換置任何東西。

午飯我們吃米飯和加香料的豆糊(dal),晚上我們吃米飯和不加香料的豆糊。稍後不久巴巴還讓我們做咖喱菜和米飯。我小時候很喜歡吃肉和魚,一點都不喜歡吃蔬菜,但巴巴使我完全忘了肉食。我很年輕,早餐只喝不加牛奶的淡茶,我會感到非常餓,所以急切地盼望著我們的米飯和豆糊。

娜佳在陽台上的木柴爐灶上煮米和豆糊,我幫助她刷鍋洗盤,及磨碾香料。在石頭上磨碾香料不大容易,乾椰子和芫荽籽尤其堅硬,我盡力把它們磨得非常非常細,尤其是巴巴讓我們做咖喱菜時,細磨的香料會使咖喱很平順。

巴巴那時年輕,僅僅在黎明喝淡茶,然後和滿德里一起辛苦幹活,會讓他感到很餓。他早在九點半就來吃午飯,在下午四點或五點吃晚飯——米飯和豆糊。

娜佳很早就生火做豆糊,以便為巴巴準備好。當他進來時,他不是叫“娜佳”而是叫“娜佳麗(Najari)”,對她那么親切。

“娜佳麗,幾點了?飯好了沒?”

娜佳會說:“巴巴,豆糊剛做好,但米飯還不十分熟。”

巴巴會回答說:“不要緊,我不吃米飯,只要豆糊好了。”

吃飯時巴巴坐在地上的小毯子上,在陽台上的火爐邊。我把飯盛在他的黃銅盤子裡端給他。我們還很生疏,不習慣與大師一起生活,沒有意識到要把鞋子脫掉。我們服侍巴巴時仍然穿著涼鞋。現在我想起這些小事情,感到那時巴巴肯定覺得我們很沒禮貌,但是瑪妮說巴巴想要我們那樣;太聰明的人也許會爭論太多,使他的工作更困難。

巴巴用飯有時會要麵包。顧麥拜訪巴巴時會從阿美納伽帶給他,只有一小條麵包。我們用布把它包住,放在鍋里保鮮。麵包會變得不太新鮮,但巴巴會把它掰成小塊放在豆糊里。巴巴總是用手掰麵包,他從來不切。看著巴巴吃,我們也會感到飢餓。

我們女孩子在巴巴面前仍然有點害羞。我們從遠處偷看巴巴,但我們沒有足夠的勇氣跟他說話,除非他對我們說話。巴巴對我們很嚴格。

巴巴已經對我說過不要讀書或寫字,所以我連他對我們說的事情都不能記下來。我來時箱子裡帶著我喜歡的一些書——大衛.科波菲爾(DavidCopperfield)和其它書——以便與女孩們分享,但我很快把它們送回阿美納伽我姐姐那裡,我再也沒有看見那些書!

我也不能碰觸或對任何男人說話,我準備的食物只能給巴巴,後來給學校的孩子,但不給男人。古斯塔吉是這些規則的一個例外。他的儲存室在郵局的一個陽台上,巴巴派他給我們送口信,甚至巴巴本人也很少走進我們的房間。他會在郵局陽台上吃飯喝茶。

即使在最初也有很多其它的小命令。比如,我們要在晚上穿上暖和的上衣,還有我說過的用白色頭巾蓋著頭。我們可以到陽台上做飯,在最早期我們可以去井邊洗我們的衣服;除此之外我幾乎總是呆在房間裡。我們不去外面遊逛,那時候美拉巴德山對所有的人都是禁止入內的。

巴巴很喜愛音樂,我說過他有一副非常優美甜潤的嗓子。有時巴巴會在清晨唱歌,他的聲音非常動聽,甚至在刷牙和喝茶前他也會優美地唱歌。

一天清早,我們快速地卷上鋪蓋,把它放在一旁,用冷水洗臉刷牙後,匆忙地為巴巴做早茶。我在抽著煤油爐,弄出很大的噪音,這時我母親說:“聽!因為爐子響你聽不到,可巴巴在唱歌,他唱得真美!”

我們一邊聽,一邊聽見巴巴的聲音越來越近。他在唱一首新歌,不是卡瓦里(qawali),而是一首普通的歌,曲調很好聽。一開始我們站在房間中間,因為我們知道巴巴不喜歡我們從窗戶里盯著他看,但我們仍然能看到外面。巴巴的聲音更近了,然後他轉過郵局的牆角走來;我們看到了他。這時天剛剛破曉,黎明的曙光照在他可愛的臉龐上。他是那么美,穿著白色長袍,頭髮散開。他一邊唱,一邊優雅地舞蹈。雖然只是幾秒鐘的一瞥,但巴巴在黎明的曙光裡邊歌邊舞的情景,我永遠都不會忘記。

當巴巴轉向陽台角的時候,我們衝到窗邊想多看他一眼,但他已經走出了我們的視線。不過在那幾秒鐘我們的確看到了他,穿著白色的長袍,那么修長俊美。他因喜悅而自然地跳舞唱歌。

巴巴經常一邊在郵局陽台上走,一邊唱卡瓦里歌,那些是他最喜歡的一類歌曲,但他從不唱完整首歌。巴巴只唱其中他最喜歡的三四行,並且一遍又一遍地反覆唱。

在一個特殊的日子,巴巴在陽台上走來走去,唱著一首歌中的幾行,我們女孩坐著剝蒜。巴巴走到我們面前說:“你們在聽我唱歌,但你們理解它的意思嗎?”

那是一首用烏爾都語寫的卡瓦里歌。我小時候只學過一點烏爾都語,用來和僕人們講話。

“不,巴巴,我們一點都不懂。”我們回答說。

於是他解釋給我們聽。歌詞大意是:“如果在陶醉(masti)的時刻你想起了至愛,那就是愛。那時你必須把頭放在他腳上。”

英語中沒有確切的辭彙來表達“masti”。它的意思是陶醉於你喜愛做的事,看一場精彩的電影;享受美味食物;開心地和某人交談等等。它是那種幸福感,不一定與至愛有關。因此歌中唱到,甚至當你在享受時也把頭放在他的腳上,那么你就是在愛著他。

“把你的頭放在他腳上”用直白的話說就是記得至愛;想著他,這樣當你想他時,你的愛在那一刻是對他的,而不是對你正在享受的事情。就應該這樣去愛他。

做到這個是很難的。當你吃著很誘人的食物時,你想的是食物而不是巴巴。但是如果你記起巴巴,那就是愛。

如今在美拉扎德,吃飯前我們說“JaiBaba”(勝利屬於巴巴),我會對巴巴說:“來和我們一起吃。”邀請巴巴與你在一起,與你一起吃飯,巴巴會感到高興的,因為你想到了他。

一天早上,巴巴在郵局坐在地上他的小毯子上。他叫我過來坐下,問我:“你會唱英文歌嗎?”

“不會,巴巴,”我說:“我不會什麼歌。我連唱歌的好嗓子都沒有。”

“不要緊,”巴巴回答:“我要你唱歌時,你必須唱。你不記得在學校唱過什麼歌嗎?”

巴巴知道我的確知道一首歌,但我一首都想不起來。跟巴巴在一起時,一個人有時會腦子空白,忘了他本來知道的東西。

“努力想出一首。”巴巴說。我想啊想啊,然後記起了我在學校時和女孩們唱過的一首英文歌。它叫做“天鵝”,不是“通往天鵝河的路”,而是“天鵝,我多么愛你,我多么愛你,我親愛的老天鵝!”

我感到很害羞,但是我不得不為巴巴唱,他非常喜歡。

“再唱一遍。”巴巴對我說:“我想學這首。”於是巴巴跟著我一句一句重複,幾分鐘他就學會了整首歌。

第二天早晨我們聽到巴巴大聲唱著“天鵝”,他唱得很優美。巴巴對我們說這是他唱的第一首英文歌,我很高興他是跟我學的。

有一次巴巴甚至也教了我們一首歌,完整的一首歌,不只是四行。這是一首獻給奎師那的歌。他叫我們女孩子坐在他面前,他非常親切地一句接一句教我們。娜佳和我都沒有好歌喉,而大蔻詩德和小蔻詩德二人有。這樣我們從巴巴那裡學會了一首歌!

在郵局的那些早期的日子裡,巴巴有時無意間泄漏一些秘密,他那時對我們說的很多事情後來都成為現實。

那個期間巴巴有一次對我們說:“有一天我將拿出我的劍!”我們看著巴巴,感到很吃驚,不知道巴巴的意思可能會是什麼。巴巴穿著白色的長袍,頭髮鬆散飄逸,是那么友愛文雅。那時我們從沒聽說過卡利時代(KaliYuga)的阿瓦塔,巴巴也沒有對我們說他是誰。如今我們知道聖典中稱這個時代為卡利時代,而這個時代的阿瓦塔總是被描繪成騎著一匹白馬,手持抽出的劍。我們理解了巴巴的意思。

卡利時代的白馬奎師那--阿瓦塔美赫巴巴

卡利時代的白馬奎師那--阿瓦塔美赫巴巴數千年來,阿瓦塔一次又一次地來臨,告訴我們怎樣做人。他用不同的方式,對我們說去實踐“善思、善言和善行”,但是我們沒有聽。現在,就像母親不得不拿棍子警告不聽話的孩子一樣,巴巴也將不得不拿出他的劍,讓他的孩子們聽話。這就是我感覺將會發生的。

巴巴精力非常充沛,當然他還年輕俊美。在那些早期的日子裡,郵局還沒有圈起來,我們會看到巴巴健步如飛地穿過田野,來往於郵局與滿德里正修建的老房子(現在的免費客棧,Dharamshala)之間。晚上黃昏時巴巴坐在地板上和我母親以及我們女孩在一起,我們幫他按摩腳和腿。巴巴那時候喜愛聽音樂,因此我們經常給他唱歌。巴巴有時給我們講好笑的故事,有時他會說:“現在你們給我講些好笑的故事。”當巴巴讓我講時,我對他說我從來沒讀過好笑的故事;我們總是在學校學習,沒有時間看這類書。其她女孩子對巴巴說:“我們只知道一個很短的。”巴巴溫和地說:“不管多短,告訴我!”於是她們講了,巴巴很喜歡那個故事。但是下一次巴巴要聽好笑的故事時,女孩們不得不對他說她們沒有更多的了。“沒關係,”巴巴說:“把同樣的故事再講一遍。”於是她們把故事重複了一遍,巴巴就像第一次聽一樣,非常欣賞!巴巴天真無邪,喜歡開玩笑,喜歡有趣的事兒,就像個年輕的男學生。巴巴喜歡聽人們生活中發生的趣事,他本人非常機智聰明,巴巴能最輕易地在某個情形中發現幽默,他經常逗每個人開心。巴巴腦子裡有那么多重要的工作,他對我們說幽默減輕了工作負擔。他是那么可愛,他過去是這樣。而他現在仍然非常美,但你們卻看不到他!

在郵局時有一天(我記得只有巴巴、我和我母親在場),巴巴對我說:“坐下。”於是我坐在他面前的地板上。當然他也是坐在地板上;我們沒有椅子。

“你喜歡在這裡工作居住嗎?”他問我。

“是的,巴巴,我喜愛在這兒,服侍您。”我回答說。

“那么從今天起你將是我的勤務兵。”巴巴對我說。

“勤務兵?”我說:“巴巴,我不知道‘勤務兵’是什麼意思。”

巴巴解釋說它的意思是我將照管他的衣服,他的箱子,準備他的茶,洗他的衣服等等。我非常高興!他說:“把我的東西從古斯塔吉那裡接過來,你現在要為我做一切的事情。”在那天之前古斯塔吉是唯一被允許碰巴巴的東西的人。

因此從那天起我開始服侍巴巴。他要洗臉時,我就去準備水,隨後我把水倒在他手裡,把香皂遞給他;再倒水讓巴巴洗臉洗手,並遞給他毛巾。巴巴刮鬍子時,我把他的剃鬚刀給他,我給他做茶盛飯。

被允許洗巴巴的衣服,我感到非常幸福,也很驕傲。我喜愛洗他的衣服。我們女孩子一起去馬路旁的那口水井,巴巴1923年第一次來美拉巴德時曾喝過井裡的水。路上空蕩蕩的,除了偶爾經過的農夫或牛車。井被可愛的石頭矮牆圍著,現如今矮牆已經不在那兒了,我們在矮牆的石頭上面洗衣。我們用小桶從井裡打水,把石頭洗淨,然後我洗巴巴的衣服。之後洗我們自己的。我們洗衣服時,可以看到巴巴穿梭于田野間。那是很美好的時光。

回到郵局我單獨繫上一條繩子,晾巴巴的衣服,它們還有一點潮濕時,我把他的長袍疊好,放在乾淨的被單里,用手壓,這樣當我打開時,它們就像熨過似的。我再把它們晾乾,之後放進巴巴的箱子。

1924年12月,巴巴帶我們乘坐夜間的火車去孟買。那時候沒有直達的火車,因此我們不得不半夜在敦德(Dhond)轉車。巴巴讓我們在下午五點準備好出發,因為時值十二月,在路上會冷,他讓我們帶上暖和的衣物,別感冒了。

我們準備好了自己的東西,我把自己暖和的粉紅針織外套放在卷好的鋪蓋上。我母親喜愛編織,當我還在學校時,她為我編織了這件衣服。它很寬鬆,幾乎到了我的膝蓋,但很暖和,因此我一直留著它。毛衣是好看的粉色,不太艷,邊上織了條白色的邊帶。

巴巴走進我們的房間,手裡拿著一捆淡粉紫色的布。令我們驚訝的是,他把這捆布扔在我們地板上的大棉地毯上,手裡握著布的另一端。隨後巴巴開始非常非常迅速地把布裹在他的頭上,他輕微地轉頭,這樣一轉,那樣一轉,非常美,直到頭髮全部藏在頭巾里!我們旅行時,巴巴不想他的頭髮被人看到。

然後他問我們:“你們行裝都收拾好了嗎?我們必須十五分鐘內出發。你們忘沒忘帶暖和衣服?”巴巴看見我鋪蓋上放的粉色外套,拿起來問:“這是誰的?”我說:“是我的,巴巴。”他穿上毛衣,因為它是編織的,對他合身。

“這件外套漂亮暖和。”巴巴說:“你若是在火車上感到冷,記著穿上它。”

巴巴穿著粉色外套,戴著粉色頭巾非常可愛,但在我們坐馬車去火車站之前,他把外套脫下來。

如今在夜晚當我想起巴巴,憶起我們跟他在一起做的每件小事時,我意識到這是巴巴穿過的第一件粉色外衣。巴巴總是穿白色、杏仁色或淡藍的外衣,不是粉色的,但巴巴在古魯普如薩德達善時卻穿著粉外衣。那是有人送給他的,而且很適合他,所以我們說:“巴巴,為什麼你不穿著它?”但巴巴穿的第一件粉色外衣是我母親給我織的!

我們乘馬車從郵局去火車站。那時候火車站人很少。我們黃昏時到的,我們等火車時,巴巴讓我們坐在一條長凳上,而他開始從站台的一頭走向另一頭,他身著卡木里(kamli)外衣、拖鞋、長袍和頭巾,非常美。

巴巴一邊走,一邊開始在站台的每個末端大聲唱歌,那兒沒人,他經過我們和其他等車的人時唱得很輕柔。巴巴來回地走著,歌聲忽高忽低。聽他唱歌真美好,這說明他喜愛音樂和唱歌,而他保持那么多年的沉默,要承受多大的痛苦啊!

火車到站時,滿德里先衝上去找巴巴的隔間。它很小,只有兩個座位,一個給巴巴用,一個給古斯塔吉。巴巴讓我們坐在女客車廂。之後他走進他的小隔間。古斯塔吉把他的鋪蓋推進去。我們坐在長椅上等滿德里去找女客車廂時,巴巴派古斯塔吉叫我去他那裡。

“噢,發生什麼事了?”我想:“我犯什麼錯兒了嗎?我做了什麼事兒讓巴巴叫我過去?”我走到巴巴的隔間爬進去。

巴巴很親切。他叫我坐下並說:“按摩我的腳。”於是我給巴巴的腳按摩了大約半分鐘,然後他對我說:“你知道,你要是每天給我按摩腳,從不中斷,我會讓你成為像巴巴簡那樣!”

我很驚訝。我連想都沒想過這樣的事。我從沒嚮往過那樣的偉大,成為巴巴簡那樣!我只想和巴巴在一起,愛他,服侍他。但我能說什麼呢,於是我只是說:“是,巴巴。”

但巴巴知道我在孟買不能天天為他按摩腳,而一天都不拉。他在那裡保持了七天的沉默,還齋戒了一些日子,那時甚至沒人可以進他的房間。巴巴是想看看我的反應,看我會說什麼!巴巴那樣說很惡作劇,但又很可愛!他有時不禁會用某些事情讓人嚇一跳。

在1924年12月那次訪問孟買時,我們住在達達拉(Dadar)的巴如查(Bharucha)大院,離大師之家不遠,就在這次訪問期間,巴巴創作了“古吉拉特阿提”(Gujaratiarti)。

在巴如查大院巴巴的房間在大廳的遠端,挨著古斯塔吉的房間,古斯塔吉的房間那邊還有一個房間。我們婦女——我母親,我和娜佳,住在大廳過道的最後一間,隔壁是廚房。

白天,我們和我母親在廚房準備食物,當巴巴離開他的房間後,古斯塔吉給我示範怎樣給巴巴鋪床,打掃他的房間和浴室。我還洗巴巴的衣服並整理他的箱子。

有時巴巴晚上叫我母親和我們女孩去他房間跟他坐在一起,有時某個歌手會來給巴巴唱歌。我還記得一天早上,巴巴對我們說他整夜未睡,而是一直聽一個格扎爾(ghazal)歌手唱歌。這表明巴巴是多么地喜愛美麗的音樂。

在那時,1924年,巴巴還在說話。但是在孟買,正如我說過的,他保持了大約七天沉默。我想巴巴一定是想看看沉默的感覺如何。巴巴也齋戒,只喝用幾片茶葉和一點薄荷做成的淡茶。

我們為巴巴備有一個茶盤,上面有一個小茶壺,一個糖碗和一隻杯子。我們特別小心讓它保持乾淨,沒有一個污點。娜佳做好巴巴的茶,我把茶盤端到他房間門口,巴巴在門口從我手裡接過茶盤。

一天巴巴在茶盤某處看到一隻小螞蟻。螞蟻在孟買是個大麻煩,這隻小螞蟻一定是躲在茶盤底下,然後在我遞給巴巴的時候爬了上來。巴巴很不高興。“在我的茶和糖碗旁邊有螞蟻!你怎么這樣粗心?”他說。巴巴把茶壺扔進浴室,它摔成碎片。

我們很快又給巴巴做了些茶拿給他。儘管我們盡了最大努力,巴巴教我們要更細緻乾淨。

一天在巴如查大院,巴巴,用我們古吉拉特語說,“情緒很不佳”。我不知道為什麼,現在仍然不知道。我從沒問過,那一定是與巴巴的工作有關,他的情緒非常火爆。那大概是上午九點或十點鐘,巴巴開始對我們做的每件小事發火。

然後巴巴突然說:“你們怎么都在這裡?馬上出去!”我們很害怕。巴巴對娜佳說:“你先離開,帶著你的箱子和鋪蓋。你父親將帶你去火車站。你要搭第一班火車直接去普納。”

“噢,天,”可憐的娜佳半哭泣著說:“我的箱子在哪兒?我的衣服在哪兒?”她開始儘可能快地把她的東西塞進箱子,因為她不想讓巴巴不悅或者違背巴巴。由於沒有腳夫,她父親馬薩吉不得不自己扛箱子,在那個有很多僕人的時代,這是從未聽說過的事情。他們倆下樓走到街上,馬薩吉頭上頂著箱子。

我為娜佳感到很難過;我不知道下面輪到我了。娜佳走後,巴巴轉向我說:“你怎么還站在那兒?馬上出去,不要再回來了!我不想看到你!”我不知道巴巴還說了些其它什麼。他非常生氣,說話聲音很大。

巴巴說了“馬上”,所以我沒有時間整理行裝。我只是開始走,穿著在房子裡穿的粘著豆糊的衣服,舊拖鞋,戴著頭巾。我不知道自己是什麼樣子。巴巴只是站在那兒,仍然十分生氣,所以我很快走下樓,到人行道上,開始行走。

我在孟買不識路,但是我知道娜佳去了達達拉火車站,於是我往那個方向走。後來我產生衝動回頭看看哪個是巴巴的窗戶,哪個是我們的窗戶,我已經走了多遠。我回頭很膽怯地向上看。巴巴正從窗戶向外看!他很生氣地向我叫道:“你為什麼向上看?不要看。馬上走!”

於是我又繼續走,但我走得很慢,心想:“我該怎么做?我該去哪裡?”那時在孟買街道上幾乎沒有人或車。我正非常慢地走著並且琢磨著怎樣做時,我聽到身後有腳步聲。我轉過身,你猜是誰!我看見了巴巴。他正和古斯塔吉一起飛快地向我走來,顯得很嚴厲。巴巴一言未發地經過我,但我非常高興看見他。巴巴在那兒,我就不再感到迷失了。然後古斯塔吉打手勢讓我跟上。

走了不遠,巴巴拐進一條街,有個帕西跟隨者的房子在那裡。他們的房子有一個小商店,巴巴走進商店。我仍在遠處跟著巴巴,看到巴巴走進去我感到很放鬆;那意味著他不去火車站了。所以我來到房子門口等著,心想:“等巴巴出來時,我就跟著他。我不知道在孟買去哪裡,他也沒對我說不要跟著他。”巴巴出來後,對我說:“快點兒來!”因此巴巴和古斯塔吉在前面走,我跟在後面走。

我發現巴巴到那個帕西人家時,讓那家裡的一個人去車站——它一定是很近,去叫娜佳和馬薩吉回來。所以他們也回來了,馬薩吉的頭上仍然頂著箱子。要是再晚一分鐘,娜佳就會在去普納的火車上了。我們感到那么高興和寬慰!當巴巴叫我們走時,我們曾經很害怕。我們不想回家。我們只想和巴巴在一起。

所以巴巴要看看我們是否服從他的命令,而你每一次服從巴巴,你都會取悅他,使他高興。我們從來不問巴巴為什麼發生這件事;對於巴巴總是有某種原因的。

一天早上巴巴對我們說:“穿上好點的紗麗,我們要出門!”

我們都很興奮。我們很多天都一直呆在巴如查大院裡我們的房間和廚房裡,我們很高興走到房子外面。

巴巴帶我們去了一個叫做維多利亞花園的公園。我們發現它包括幾個小花園、一個小動物園和一條小路,巴巴可以在小路上散步很遠。

巴巴對我們說:“我要去散步。你們可以做喜歡做的事情。”我們知道巴巴不想讓我們跟他一起,他想獨自散步。因此我們看著他用他那快速的步子走開。我們去看附近的動物園。不走運的是,我們在那兒時是清潔動物籠子的時間,氣味相當強烈。清掃結束後,巴巴還沒回來,所以我們觀看飼養員給獅子餵大塊的肉。

過了大約一個小時,巴巴散步回來,我們返回巴如查大院。

第二天巴巴又讓我們穿上好點的紗麗,又帶我們去維多利亞花園。他去散步,我們又一次觀看動物籠子被清潔,還有獅子吞食大塊的肉。

當第三天巴巴對我們說要出去時,我膽怯地問:“我們要去哪裡,巴巴?”“維多利亞花園!”巴巴回答。我們已經看過那裡所有能看的東西,我們一定是顯得有點沮喪,因為巴巴改變了主意,帶我們去了另一個地方。

我講這個關於維多利亞花園的故事,是因為巴巴後來給我們講了他有一次參觀那裡的事情,當時他還叫做默文。那是很久很久以前的事兒了,是在巴巴簡的吻之後,在巴巴跟烏帕斯尼.馬哈拉吉長期呆在一起之前的那些年間,巴巴那時候處於一種異常的狀態。他對我們說他曾在孟買呆過一段時間,在那兒時他經常在維多利亞花園散步。在特別的一天,有個帕西人和他家人坐在一條長凳上,巴巴散步時經過那裡。突然這個帕西人跳起來打了巴巴的臉,大聲指責他盯著他家的婦女看!但巴巴的凝視是因為他的狀態。我們非常震驚。這對巴巴該是多么羞辱呀。巴巴是那么純潔,但為了我們,他不得不忍受這樣的誤解。

我記得我們在巴如查大院時巴巴帶我們的另一次外出。禪吉(ChanjiFaramrazDadachanji)那時剛來巴巴這裡,他在孟買有一家電影院,當然他想讓巴巴參觀這個電影院。

一天巴巴又對我們說:“穿上你們的好紗麗,我們去看電影。”又要外出!我們感到很高興。我們那時很年輕,對巴巴還不熟悉,還沒有習慣剛剛開始的隱居生活。

禪吉自然給巴巴留了最好的位置,我們都坐在樓上的一個私人包廂里。那是很久以來我們看的第一場電影,它是一部拍得非常非常好的無聲電影,我還記得是關於瑪麗.安托瓦內特(MarieAntoinette)和法國大革命的。

我們正全神貫注於故事中,突然巴巴站起來對我們說要離開了!我非常驚訝。那時我不知道巴巴有在電影中途退場的習慣。於是我們跟巴巴離開了,我們一邊向外走,一邊扭頭瞟熒幕,努力瞥最後一眼。

〔1925年1月底,美赫巴巴從孟買的巴如查大院返回美拉巴德,他的一個新的工作階段開始了。他在美拉巴德居住了兩年,直到1926年11月末,這個時期有時被稱作“在美拉巴德的第一次大停留”。美拉巴德從一個被棄置的軍訓營轉變成興旺的社區。被送回家的滿德里開始返回。巴巴開設了美赫慈善藥房和醫院,創辦了赫茲拉巴巴簡學校,給每周四來的大批人群施達善,還在現在的下美拉巴德建起了很多竹編的臨時建築,供新來的居民和各種活動用。巴巴住在郵局對面穿過馬路的一間狹小的石屋裡,它叫做“小屋”(Jhopdi)。他指導著美拉巴德的所有活動的每一個細節,在這個極其繁忙的階段,巴巴還齋戒,寫下“那本書”,第一次點燃度內火,並開始了他的沉默。

美婼、朵拉特麥、娜佳和小蔻詩德回到郵局,大蔻詩德(巴巴的嫂子)、蘇娜姨媽(小蔻詩德的母親)來加入她們。有時朵拉姨媽(巴巴的姨母)也來。瑪妮在學校假期也由希瑞茵陪同來住。女子們跟隨巴巴以來,一直睡在地板的蓆子上。在美拉巴德的熙攘忙碌之中,她們的生活非常與世隔絕。一個竹編的籬笆圍住郵局,她們從不離開這個院落。除了巴巴和古斯塔吉(他在郵局陽台上有一個儲存室),男人禁止進入她們的住所。〕

我們回到美拉巴德以後,巴巴由於某個原因,決定送我們去薩考利住幾天。我們準備好出發,然後去跟巴巴告別,他在郵局陽台上等我們。

巴巴首先走向我母親,“你們要照顧好自己,注意健康。”巴巴對她說。他隨後擁抱了她。

巴巴之後轉向娜佳:“娜佳,過來。我將擁抱你,因為你是我的表妹。”巴巴擁抱了娜佳。“現在我不會擁抱其她任何人了!”巴巴說。

我站在那裡,我難以描述自己的感覺。我只是跑開了。我也希望巴巴擁抱我,但他只擁抱了我母親和娜佳,沒有我。之後我們去了薩考利。

我記得我們從薩考利小住回來,在阿美納伽的阿克巴大院(AkbarPress)住了四天,之後坐馬車回美拉巴德,兩地大約相距五英里。我們到美拉巴德時,聽說巴巴正從阿美納伽步行回來。那時候沒有公共汽車或嘟嘟車(rickshaw),所以從阿美納伽到美拉巴德旅行的辦法只有馬車、腳踏車或步行;很多次巴巴都是步行走那段路程的。

那時附近阿冉崗的很多村民都愛巴巴,為了表示對他的愛,他們用鑼鼓歡迎巴巴回美拉巴德。我們急切地想看巴巴回來,那是個怎樣的場面啊!巴巴是那么可愛,沿路大步流星地向美拉巴德走來,被一群歡樂的村民簇擁著,他們在鑼鼓的伴奏下載歌載舞。

1925年2月,在巴巴31歲生日那天,我們要在凌晨兩點左右起床,但在那個時間我睜不開眼睛。“發生什麼事了?”我被叫醒時問道。“快點兒,美婼,起床啦,是巴巴的生日!”女孩們對我說。“噢,是的,巴巴的生日。”我記起來了,我跳出被窩,趕快收拾好。

我們的傳統是在特殊的日子,在房子入門處的地上用彩色粉筆末做出漂亮的圖案,並在門口上方懸掛新鮮的花環。因此清晨很早很早我就幫忙在門口畫粉筆圖案及做花環。

1925年巴巴的生日是在山下慶祝的。我說過那時山上是禁止入內的,任何人都不得越過鐵軌。

巴巴很早就洗完澡,然後我姐姐的丈夫,魯斯特姆用胳膊抱起巴巴,把他放到一張椅子上。巴巴美麗的頭髮鬆散下來,非常可愛。但是這個時辰天很冷,他洗澡後坐在露天,只穿著一件薄衣,肯定感到很冷。有人意識到這一點,給巴巴披上了一條圍巾。

不少人從阿美納伽、阿冉崗和普納聚集到美拉巴德慶祝巴巴的生日,每個人都想為巴巴洗腳。一個大盆子放在他腳下,首先是男人。一個接一個,他們把一點水倒在巴巴腳上,然後觸碰一下。巴巴打手勢說,“快點兒,快點兒。”他不想讓人們在達善和吻腳方面過分張揚。他總是希望一切都快速地進行。巴巴坐在寒冷的空氣中,讓人們這么做,是因為他的信徒們想為他洗腳,並慶賀他的生日。

然後婦女們被叫過來。於是我們女孩子,一個接一個,把水倒在巴巴的腳上並輕輕地觸碰一下。有些人把接觸過巴巴的腳的水灑在自己的臉上或眼睛上。這是巴巴第一次在生日時允許我們為他洗腳。

我們都有自己的工作要做:我服侍巴巴,娜佳做飯。我們都幫她淘米和豆,刷洗鍋盤。之後我們要打掃房間,做針線活等等。巴巴曾讓我母親每天念一個小時的神名,因此她還要做這件事。

巴巴很喜愛辣醬,他給我的一個任務是做辣醬,作為他的米飯和豆糊的伴飯。這是很簡單的一種辣醬,只是把蒜、鹽和一些紅辣椒放在一起磨碎。我也喜歡吃辣醬,但那時巴巴叫我不要吃。

有一天飯做好後,巴巴坐在地板上他的小毯子上。我給他放上辣醬,他很快嘗了一下。

“誰做的辣醬?”他問。“我做的,巴巴。您讓我做辣醬。”我回答說。

“但裡面沒鹽!”

“噢,”我說:“我想我放了一些。”

“沒有,”巴巴說:“它需要鹽。在給我之前你怎么不先嘗一下?”

“巴巴,”我回答說:“您對我說不要吃辣醬,我怎么嘗呢?”

“吃是一回事,嘗是另一回事。你必須先嘗一下給我的東西,否則你怎么知道它是否做好了呢?你必須保證你給我的東西可口。你不能什麼都讓我吃。因此從今天起你要嘗一下。”

“是,巴巴。”我回答說。從那天起,我開始嘗辣醬。有時我們想服從巴巴,但做的過程中我們會犯更多的錯誤。巴巴向我表明,我應該用自己的常識,給他東西時要更加細心。

我曾提到過,巴巴讓我母親每天念一小時的神名來靜心,當我們做家務時,她就坐在我們房間的地毯上靜靜地念神名。

那時候瑪妮很小,大約有六歲。她從普納來和我們住些日子,她很調皮,很好玩。在我母親靜心的時候,瑪妮看我母親念神名時顯得那么嚴肅,而瑪妮根本不把我母親的靜心看得很嚴肅。總之,瑪妮忍不住揶揄我母親。她知道朵拉特麥喜歡聽人講波斯語。儘管瑪妮不會講這種語言,但是她非常善於模仿,她能夠絕妙地模仿波斯語的語調,聽起來她就像在說波斯語。因此瑪妮就開始對我母親說“假裝”的波斯語,而朵拉特麥被瑪妮迷住了,以至於停下靜心,轉身聽她說話。

就在這時巴巴走進房間,他馬上看出瑪妮的把戲,他顯得很不高興。

“過來。”他對她說。瑪妮大吃一驚,因為巴巴看起來對她一點都不悅。她走過去,巴巴是這樣懲罰她的:他從架子上取下一個煮飯的鍋,扣在瑪妮頭上。可憐的瑪妮!飯鍋正好罩在她的眼睛,直到耳朵上,她幾乎什麼都看不到。

“過來站在這個角落裡,記住這個懲罰。”巴巴對她說:“不要再打擾別人的祈禱。你不知道她在祈禱嗎?你為什麼要打擾她?現在轉過身去!”巴巴離開了房間。

瑪妮站在屋角,很為自己感到羞恥。

過了一小會兒,小蔻詩德進了房間,看見瑪妮頭上罩著飯鍋站在屋角——瑪妮看起來很滑稽——蔻詩德開始笑起來。就在這時巴巴又進來了!“你在笑什麼?”他問蔻詩德。

“瑪妮頭上頂著鍋站在那兒很好笑。”蔻詩德回答說。

“噢,這么說你認為她看著可笑,是嗎?”巴巴說:“那么過來。”他拿起另一隻鍋,放在蔻詩德頭上!“現在你們倆兒可以一起站在牆角了。”他對她說。

她們倆看起來非常好笑,我們不得不趕快離開房間,否則我們也要開始大笑了。

就這樣巴巴給了她們各自的教訓:不要打擾別人的祈禱,不要笑話別人的不幸。她們受的懲罰本身也很好笑,這迎合了巴巴的幽默感。打她們不是巴巴懲罰人的方式。當然,在這之後巴巴擁抱了她們,她們完全得到饒恕。

一天巴巴坐在郵局陽台上。我說過巴巴很少進我們的房間,他總是坐在陽台上。有一個人,我不知道是誰,送給巴巴一枚金戒指,這天巴巴派古斯塔吉來我們房間,對我們說不管誰有金戒指都拿給巴巴,作為交換巴巴會給她另一個。

我們中間只有兩個人有金戒指:我有一個,是烏帕斯尼.馬哈拉吉給我的;大蔻詩德有一個刻有圖案的好看戒指。我努力把我的摘下來,但怎么也摘不下來。大蔻詩德的是結婚戒指。古斯塔吉走出去對巴巴說我的摘不下來,巴巴又派他進來說,他要取一個戒指給巴巴。所以我又一次次地努力,最後戒指終於從手指上下來了。古斯塔吉把它拿給巴巴,過了幾分鐘巴巴走進我們的房間,手裡拿著兩枚戒指。

在我們房間的一個窗台上,我們擺放著巴巴的照片和兩個銀花瓶。我們在花瓶里放著花,每天早上我們向巴巴的照片行禮。巴巴此時站在他的照片前對我說:“把這個戒指拿去保存好。”他把戒指戴在我的手指上。這就是我剛才給巴巴的那個戒指,是烏帕斯尼.馬哈拉吉在薩考利給我的,我意識到巴巴想親手把這枚戒指戴在我手上。然後他把另一枚別人給他的戒指戴在我的同一個手指上。戒指很漂亮,上面刻著巴巴的名字,他對我說:“永遠戴著它。”我這樣做了。所以我戴的兩枚戒指都來自於巴巴。

有一次禪吉,我曾說過他在孟買開了一家影院,帶來一部叫《聖人薩苦》(santsakhu)的電影給巴巴看。說的是一位女子的動人故事,她像彌拉(Mira)一樣是個聖人。巴巴決定在1925年5月烏帕斯尼.馬哈拉吉生日時放映,他邀請了全村的人來看電影。電影開始時,我們女孩們很快走到巴巴坐的地方,坐在他身後。

巴巴離我們很近,娜佳悄悄地伸出手,輕輕摸了一下巴巴的長袍。隨後小蔻詩德也這樣做了。我想:“若是她們可以摸巴巴的長袍,為什麼我不行?”於是我也伸手去摸巴巴的長袍。我基本上沒碰到,我只是輕輕地把手指放在一個松褶上,這時巴巴突然轉過身質問:“誰碰了我的長袍?”

不得不當著那么多人的面承認是我,真是讓人尷尬。當然巴巴給了我一通訓斥:“你為什麼那樣做?”他問:“你是不是有摸男人衣服的習慣?”

他讓我非常難堪。“不,巴巴。”我回答:“我以前從來沒有這樣做過。這是第一次。”

其她的女孩子,娜佳和蔻詩德,可以做這類的事情而巴巴不介意,但他對我非常非常嚴格。

巴巴很喜愛運動,尤其是板球。打板球時他特別重規則。有一天上午碰巧幾個人從阿美納伽來美拉巴德,正好為板球比賽湊足了人數,巴巴興致很高。“準備好,”他說:“我們將打一場板球!”

當滿德里在置放三柱門時,巴巴到我們房間對我說:“快,把我的頭髮綁在後面。我要打板球!”

我跑向緞帶盒,選了一條好看的緞子絲帶,巴巴攏著他的頭髮,讓我在腦後系了一個漂亮的蝴蝶結。因為巴巴的長袍前面總是往下敞開一些,長袍後面也比較松,這使他的頸背露出來。巴巴從我們房間走出時,他從背後看著很可愛,身材修長,棕色的頭髮捲曲發光,一個漂亮的蝴蝶結落在他白皙的脖子上。

巴巴打板球很認真,但要把板球打好,需要自由地跑動,所以他把長袍掖在褲子裡。我們從遠處看他打球。巴巴在陽光下很美,專心地比賽。我尤其喜歡看巴巴奔跑。

過了一些日子,在1926年底,巴巴帶我們去羅納烏拉(Lonavla),然後去孟買呆了一個月,我們又看了巴巴打球。那是在羅納烏拉的一個很短的比賽。巴巴的母親希瑞茵麥在那兒,還有我母親、顧麥和我姐姐。男人們比賽時,巴巴不喜歡我們盯著看,因此我們從住處的陽台上,在長輩們身後偷看巴巴在花園裡比賽。

巴巴那時候很強壯,削瘦結實,他是個多面手,擅長擊球、投球和守衛。

我們初到郵局,竹蓆籬笆建起之前的一天,我們看見巴巴穿過田野,我們能聽到他一邊走,一邊優美地唱歌。當巴巴停下唱歌,朝我們走來時,我們正在郵局陽台上做飯幹活。

“你們知道你們此時和我在一起是多么幸運嗎?在這些日子裡?”他問我們。“是的,巴巴。”我們回答,但那時候我們並不真正知道我們是多么幸運。如今我們珍惜那些巴巴仍在說話和唱歌的日子。我們想不到巴巴會保持沉默四十四年,我們將多么懷念他的談話、唱歌和笑聲。

過了一段時間,巴巴對我們說,從1925年6月15日開始他將為了工作保持沉默。但是發生了這樣一件事:麻雀在郵局的屋頂建了一個巢,巢里寄生了虱子。顧麥從阿美納伽來給鳥巢噴殺蟲劑,但她站在梯子上時,梯子滑倒了,她摔下來並受了輕傷。由於顧麥的摔倒,巴巴把他開始沉默的時間推遲到1925年7月10日。

1925年7月9日,巴巴來到我們的房間。當時巴巴住在“小屋”,他近期內根本沒來看過我們。現在我覺得那是為了讓我們習慣於看不到他,從而不會太想念他。

他對我們說:“從明天7月10日起,我將保持沉默。當我工作結束時,我會說話。你們都要保持快樂,照顧好身體並服從我的命令。”巴巴這樣對我們說話,讓我們感到這次沉默不是很嚴重,這樣我們就不會感到難過。巴巴還說晚上天氣冷時我們要穿上暖和的上衣;不要用冷水漱口;我們要記住他給我們的其它所有命令。他還叫我們為巴巴簡中學的孩子們做飯,並保證做好。我們不能把他們當作是村民的孩子,而是把他們當作我們自己的孩子,懷著愛和關心為他們做飯。巴巴對窮人的愛是那么美。他隨後對我們說,他將不來看我們了,並提醒我們要快樂與服從他的命令。

之後巴巴轉向我,對我說他還要齋戒一段時間,每天我要煮一大杯牛奶送給他。他要我注意別讓牛奶沾上洋蔥或大蒜味兒,所以從那以後我沒有碰洋蔥或大蒜。我還要給他做熱青辣椒,把青辣椒切開後裝上切碎的大蒜餡和鹽,然後用油炸。娜佳幫我做這個,因為我不能摸蒜。從那時起,在碰巴巴的杯子之前,我就注意不讓手有任何味道,甚至沒有火爐的煤油味。我把牛奶和辣椒準備好,這樣當一個女孩跑進來說“帕椎在等著巴巴的牛奶和辣椒”時,我能夠趕快煮牛奶,現炸辣椒。

就這樣巴巴在開始沉默時每天只喝一杯牛奶,吃一隻辣椒。他那時一定在做一些非常特殊的工作。

從7月10日開始我們聽到一個新聲音,大聲擊掌的聲音。“噢,那一定是巴巴在擊掌,引起滿德里的注意,”我們想。最初保持沉默的那些日子對巴巴來說一定很困難。巴巴性格外向。他喜歡說話、唱歌和大笑,他不習慣沉默。巴巴有那么多工作,他仍然指導並負責一切事情。做任何事兒都要請示他,所以他自然想說話,但他沒有。這對巴巴來說是非常非常難的。笑是很自然的事,但是當他身邊的滿德里講了某個好笑的事兒,巴巴卻不能笑出聲。他在嘴上綁了一條手帕,來提醒自己不發出一聲。巴巴給自己施加了這么大的負擔。開始時巴巴在一個石板上飛快地寫字,因為他周圍那些人不明白他的手勢。我記得他用英語和古吉拉特語寫。

如今在夜晚,當我想起親愛的巴巴時,我不知道在7月9日夜裡12點之前,他是否在“小屋”大聲地唱歌。他喜愛唱歌,而他知道再過幾分鐘,他在此生再也不能唱歌了。

那時我們把巴巴的沉默看得很輕。最開始時巴巴曾對我們說,當他的工作完成時他就會開口說話。因此我們想:“噢,是的,七天會過去的,那時巴巴就會說話了!”但是七天過去了,巴巴沒有說話。我們等啊等啊,到了七個月的時候,巴巴仍然沉默。我們感到事情嚴重了,我們互相詢問:“巴巴將在什麼時候說話?”我們想念他的聲音,他的談話,巴巴那優美的歌聲,和他的歡樂。

一天我們問巴巴:“我們什麼時候聽到您可愛的聲音,巴巴?我們什麼時候再聽到您唱歌說話?”巴巴在他的石板上回答說:“我做完我的工作時,就會再說話。”

巴巴一直給我們希望,使我們不會感到無望,但是接下來的四十四年中,巴巴一直保持沉默。

我們的院子有一段時間用竹蓆圍起來,在院子裡有一個用竹蓆編的臨時大廚房,屋頂是錫皮做的。有很多新人從阿美納伽來接受巴巴的達善,他們對我們感到好奇。巴巴悄悄地建起這個竹籬笆,我們為此感到高興。我們不走出去,除了巴巴和古斯塔吉,男人不能進來。新廚房有五個燒木柴的火灶,在這個廚房裡為巴巴簡中學的孩子們做飯。我母親指導這件工作。她告訴娜佳和其他女孩為這么多人做飯所用的豆和米、香料和蒜的適當用量,之後她們開始在這些火灶上做飯。

有很多工作要做。我們沒有自來水,在院子裡只有一個帶水龍頭的大桶,桶離廚房有一段距離,我們要多次的跑來跑去洗米和豆,然後把米和豆放進火灶上的大鍋里煮。火灶很熱,煙很大,錫皮屋頂也會變得很熱。

每天要為一百多人做飯,要在上午十點之前做好。因此每個人都很忙碌,都跑著做自己的工作。

巴巴親自為孩子們盛飯,並給任何一個飢餓的路人飯吃。有時他會用手指檢驗一下飯是否煮熟了。

然後巴巴說在晚上要做蔬菜。菜必須在做前細心地去除沙子和碎草,洗淨;還要為學校的孩子和滿德里做很多薄餅。

我們每個人都分配有各自的任務,那些日子每個人都整天忙碌。那時村子裡沒有學校。巴巴第一個為這些村民開辦學校,第一個讓他們知道他們能夠學會讀書寫字。

一天早上,也許是巴巴開始沉默後的一個月,他走進我們的院子,站在郵局東側陽台上。巴巴有一段時間沒來這裡了。我沒有看見巴巴,因為我正在房間裡清洗他的早餐用具,他一定是向在廚房工作的女孩之一拍掌示意。她們跑過來時,他打手勢說:“叫美婼來!”她們跑進房間對我說:“趕快,美婼,巴巴叫你!”“噢,”我邊向陽台走邊想:“巴巴想對我說些什麼。我希望我沒有犯什麼錯。”

巴巴剛洗過澡,他站在陽台上被他用作凳子的木製行李箱旁。陽台高出地面約18英寸,我站在地上仰望著他。我簡直不能相信我的眼睛。巴巴是那么美。他非常年輕,非常非常清瘦。巴巴的皮膚很白皙,這天早上他的臉有些發紅。他的棕色頭髮鬆散著,在太陽下發光,發梢是金色的,像是一個光環圍繞著他。巴巴穿著一件新長袍,新鮮潔白,在頸部敞開,胸口露出的V字形皮膚因太陽曬呈粉紅色。

巴巴問我:“你在做什麼?”“我在做我的工作,巴巴。”我回答說。“你快樂嗎?”“是,非常快樂。”我告訴他。他在跟我閒聊。

然後巴巴坐在箱子上,拿過石板,在上面寫下他想對我說的話。

“自從我第一次看到你,我就認出你是我的拉妲(Radha)。”他說。他還對我說了其它一些話,但我只能對你們講這么多。

美拉巴德的氣氛非常美好。每個人都為服務巴巴而高興;我們工作時又跑又笑。後來有一天有人對巴巴說了什麼,使巴巴很不高興。他把我們女孩們叫來。

“你們所有人都馬上離開,”他對我們說:“這一刻就離開美拉巴德,回阿美納伽去!”

我們沒有收拾行李,穿著舊紗麗,把紗麗搭在頭上,我們穿過田野,開始沿著馬路向阿美納伽走。“走”就是“走”,我們不能停下來換衣服或找一把傘遮陽。

“我們做了什麼?”我們心裡納悶:“為什麼我們被轟出來?”我們捨棄一切來跟巴巴在一起,現在不知道往誰家去。

就這樣我們很慢地沿著馬路走,邊走邊擔心,邊擔心邊走。村子裡一條無家可歸的狗,我們一直在餵它,跟在我們後面。

所幸的是我們走得如此慢,因為過了一會兒我們聽到拍手聲和身後追趕我們的腳步聲。我們轉身看到一位滿德里向我們走來。他對我們說巴巴叫我們回去。我們是那么釋然和高興!我們轉身,非常快地走回美拉巴德,繼續我們的工作!

到了1926年2月巴巴生日那天。我們做了叫做拉瓦(rava)的重料甜食代替蛋糕來慶祝生日。它由粗粒小麥粉、酥油、糖、葡萄乾和杏仁做成,熱的時候吃。它不但美味可口,還有誘人的香氣。我們通常在一個人生日的早上同茶一起吃。

在巴巴生日的早上,他坐在郵局附近的賽朝廷(SaiDarbar),娜佳的父親馬薩吉是個優秀廚師,他把一大鍋熱氣騰騰的拉瓦放在巴巴面前。滿德里先被叫過來,巴巴給他們每個人盤子裡盛一大份拉瓦,一個接一個。然後輪到婦女們。我喜愛拉瓦,並很高興巴巴給這么大的份。我們很少有這樣的優待。那天一大早,我就熱切地盼望著一盤美味的冒著熱氣的拉瓦和一杯熱茶。

一些年長的婦女得到她們的,然後輪到我了,於是我把盤子遞給巴巴。他把手放進鍋里,拿出一小撮像花生粒那么大的拉瓦放到我的盤子里!我看著巴巴,不知道說什麼。

巴巴對我說:“你感冒了,不是嗎?”

“沒有,巴巴。”我說:“我沒感冒。”

“嗓子疼?”

“不疼,巴巴。嗓子不疼。”

巴巴然後說:“好吧。”他把勺子放進鍋里,給我盛了一大盤!我們女孩子拿著一盤拉瓦和一鋁杯茶,走回房間靜靜地享受我們的盛宴。

巴巴給所有的人盛拉瓦,看起來那么美。我仍然記得他當時是多么可愛。巴巴十分有趣,他喜歡揶揄我們!但他也知道我曾經感到嘴饞,並向我顯示他知道!

一天下午四點半過後,有人叫道:“巴巴來了!”我們很快把工作放在一邊,整理一下紗麗,巴巴拿著一個板球拍、球和三柱門到達。

“我教你們怎樣打板球。”他對我們說。於是巴巴給我們演示怎樣擊球和投球。他解釋了怎樣得分,怎樣擊中邊界等等。巴巴教我們,我們學得很開心!那天我們打了一小會兒板球,巴巴看到我們都懂了這個遊戲,他就讓我們每天要打一個小時。

我們還很年輕,並且總是呆在院子裡;但巴巴不想讓我們感到被禁閉。他也知道我們需要鍛鍊。所以我們通過打板球,可以大叫大笑,感到自由,我們的頭腦就不會感到我們被關閉起來了。

巴巴的三摩地還沒有建造,山上唯一的建築是那箇舊軍用水塔,在1926年它還沒有修繕,所有的新臨時建築都在鐵路另一邊的下美拉巴德,包括郵局、主房(客棧)、小屋和浴房。巴巴開始沉默後,甚至此前的一段時間,我們很少看到巴巴。1926年中期的一天,古斯塔吉從他郵局陽台上的儲存間叫我們:“快看!看,巴巴在向山上走。往那看。”我們都衝到郵局院子裡一個能夠看到鐵路那邊的地方。

我說過郵局有高高的竹蓆籬笆,它圍住我們的房間和臨時廚房,這樣人們從外面就看不到裡面,我們可以自由地工作。但我們也沒有開闊的視野看到外面,我們不知道巴巴正在上山。它仍然屬於禁區,巴巴去那裡是不尋常的。

我們跑到能看見鐵路的唯一的高處,在那兒我們看到巴巴正一個人向山上走,他穿著白色長袍,頭髮散開,非常可愛。巴巴剛穿過鐵道口開始上山,這么多天后才看到巴巴,我們激動地互相推擠著。他一定是聽到了我們說“讓我看看,讓我看看!”因為他轉過身來。

“巴巴在看!”我們叫道,我們向他揮手,他揮手回應。我們非常高興!

他又走了一小段路,回頭看我們是否還在那裡觀望,我們又向他揮手,他揮手回應。

所以巴巴就這樣往山上走,不時停下,轉身向我們揮手。那時候山上沒有樹,我們能很清楚地看著巴巴上山。巴巴看起來非常甜美。當他到了山頂時,他又轉過身,我們還在那裡。巴巴對我們顯得很小,我們對他也顯得很小,但我們又向他揮手,他也向我們揮手。

那時候山上沒有門也沒有牆,只有一個大水塔,水塔裡面有兩個大房間。因為是水塔,所以地面上沒有門(後來的門是為修愛院的男孩們建造的),只有一些台階通向一面牆頂部的一個開口。那時水塔上面的一層樓還沒有建。巴巴站在這些台階的最頂端,然後轉過身,向我們做了個手勢,示意他將進入水塔。因此我們走開了,巴巴進入了大水塔,閉關做他的工作。

後來在1926年底,巴巴解散了一切。學校停辦了;我們收起所有的廚房用具,收拾好我們的箱子,準備跟巴巴一起離開。巴巴讓人拆除了所有在美拉巴德的臨時建築,包括賽朝廷、巴巴簡中學等等;只有郵局、主房、小屋、桌屋和浴房保留在下美拉巴德。我們和巴巴一起離開,前往羅納烏拉和孟買。