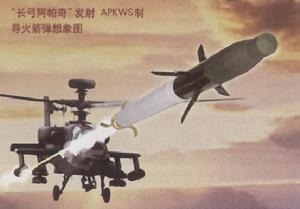

火箭彈用於空對地攻擊始於20世紀60年代,當時人們發現這種武器由直升機的多管發射器發射時威力驚人,能形成強大的密集火力,有力支援地面部隊的作戰行動。但是,由於沒有採用制導技術,這些火箭彈普遍命中精度差,難以有效打擊點目標,大多數情況下只能作為地面殺傷武器使用。因此,90年代以來精確制導武器日益風行之時,人們自然想到發展制導火箭彈。正是在這一背景下,美國陸軍於1996年提出“先進精確殺傷武器系統”(APKWS)概念。十餘年來,作為唯一公開報導的機載制導火箭彈項目,APKWS儘管在研製進度上一再拖延,以致至今也未“修成正果”,但其每一次進展都會引起武器專家的高度關注。

應運而生

說到APKWS制導火箭彈,就不能不提廣為人知的“九頭蛇”-70非制導火箭彈,因為前者正是由後者加裝制導組件而成。

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈“九頭蛇”-70是美國通用動力公司研製的70毫米火箭彈,自70年代問世以來已經衍生了多種型號,均採用Mk66火箭發動機,區別在於配用不同的戰鬥部和引信。到80年代中期,各種型號的“九頭蛇”-70已經大量裝備美國陸軍、海軍和海軍陸戰隊的直升機,其中陸軍的AH-64A“阿帕奇”和AH-64D“長弓阿帕奇”利用M261型19管發射架發射這種70毫米火箭彈,UH-60B“黑鷹”利用M200型19管發射架,AH-1F“眼鏡蛇”和OH-58D“基奧瓦勇士”則利用M260型7管發射架。在90年代以來的多次局部戰爭及地區衝突中,“九頭蛇”-70都曾登場亮相,被公認為美軍使用最廣泛的直升機機載武器。

但是,“九頭蛇”-70與其他非制導火箭彈一樣,也存在命中精度差的問題,其最大射程處(6000米)的圓機率偏差高達100米。換句話說,如果想直接命中6000米處的一輛坦克,理論上需要發射100枚火箭彈。在1990~1991年海灣戰爭期間,鑒於“九頭蛇”-70無法有效打擊伊軍的士兵、簡易掩體、輕型裝甲車等點目標,美國陸軍不得不動用“海爾法”反坦克飛彈。但每枚“海爾法”造價超過5萬美元,用來對付這些非坦克點目標實在不划算。之後,美軍在巴拿馬、索馬里和海地的軍事行動中,非制導火箭彈進一步暴露了附帶破壞大的缺點,很容易在人群密集地區中造成誤傷,歸根到底仍是命中精度差的緣故。為了解決這一問題,美國陸軍曾一度要求直升機發射非制導火箭彈時要儘可能靠近目標,例如對付卡車大小的目標時,發射距離要求控制在1000米以內。這顯然不是長久之計,不僅因為“浪費”了火箭彈的射程,也因為現代作戰環境已經越來越不允許直升機過於靠近目標,否則自身就很容易成為“靶子”。

1996年,美國陸軍航空與飛彈司令部正式提出APKWS概念,期望利用這種制導火箭彈填補“九頭蛇”-70非制導火箭彈和“海爾法”反坦克飛彈之間的空白。APKWS一方面在命中精度上要遠遠超過“九頭蛇”-70,最好接近“海爾法”的水平——l米左右,從而能“發射1枚火箭彈就擊毀1個目標”;另一方面在生產成本上要明顯低於“海爾法”,適合打擊那些價值不高的點目標。

在發展策略上,美國陸軍沒有選擇從零開始研製APKWS,而是決定為“九頭蛇”-70加裝制導組件。實際上,美軍許多制導武器都是由“笨”彈加裝制導組件而成。這樣做的好處顯而易見,不但可以降低技術風險和加快研製進度,也有利於減少生產成本。此外,APKWS與“九頭蛇”-70相比儘管在長度和重量上有所增加,但仍能由M200型、M260型、M261型等各種標準多管發射架發射。現在越來越多的武器專家認為,這種發展策略正是造成APKWS遲遲無法問世的重要原因,因為後來的事實證明,決策人員當初顯然低估了在“九頭蛇”-70火箭彈有限空間內加裝制導組件的難度。

一波三折

不難看出,APKWS研製工作的關鍵在於制導組件的設計,即選擇何種制導技術以及如何將制導組件安裝到“九頭蛇”-70火箭彈上。通常看來,這在技術上似乎並不存在問題,因為90年代中期各種精確制導技

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈出於控制APKWS單位成本的考慮,BAE系統公司和雷聲公司不約而同地選擇了半主動雷射制導技術,但在如何將制導組件安裝到“九頭蛇”-70火箭彈上,雙方的設計思路可謂大相逕庭。雷聲公司主張將雷射導引頭安排在火箭彈的頭部,其好處是在火箭彈發射前導引頭就能鎖定目標。由於“九頭蛇”-70火箭彈的戰鬥部及引信均位於頭部,因此這種設計將改變戰鬥部及引信的原有位置,進而需要重新鑑定、測試和確認火箭彈的殺傷力。BAE系統公司設計的制導組件稱為“分散式孔徑半主動雷射導引頭”(DASALS),位於火箭彈中部,即戰鬥部和發動機之間。這種布局對戰鬥部及引信沒有任何影響,允許APKWS配用“九頭蛇”-70幾乎所有類型的戰鬥部,但缺點是導引頭無法提前鎖定目標。以雷射導引頭的視場大小衡量,雷聲公司的方案無疑更具優勢。不過,按照BAE系統公司的設計,其雷射導引頭的光學採集裝置均勻分布在4個鴨式舵的前緣,因此當鴨式舵彈出後雷射導引頭同樣能獲得較大的視場。

為了評估兩種設計方案,1999年陸軍航空與飛彈司令部啟動了為期三年的“低成本精確殺傷”(LCPK)先期技術演示計畫,要求BAE系統公司和雷聲公司根據各自的設計方案,改造一批“九頭蛇”-70火箭彈進行演示試驗。2000年,兩家公司按要求分別製造了若干枚制導火箭彈,並先後在尤馬試驗場進行了實彈發射試驗,而且均聲稱試驗結果達到了設計要求。最終,陸軍航空與飛彈司令部選擇了BAE系統公司的方案,因為對於APKWS這樣一種廉價的制導武器而言,能否配用多種戰鬥部比能否提前鎖定目標更加重要。

選定製導組件設計方案後,陸軍航空與飛彈司令部馬上著手APKWS的集成、試驗和製造工作,並提出這種制導火箭彈最早能在2001年底或2002年初便投人裝備。但事與願違,此後幾年由於經費短缺,相關研製工作一直無法正常進行,原定的裝備日期也一再推後。直到2003年初,美國陸軍才指定通用動力公司為APKWS項目的主契約

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈重起爐灶

儘管被迫中止了APKWS項目,但美國陸軍並沒有停止對制導火箭彈的追逐。僅僅四個

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈BAE系統公司與通用動力公司、諾思羅普•格魯曼公司組成團隊參加APKWSII項目競標。有趣的是,在APKWS項目中,通用動力公司是主契約商,BAE系統公司是合作夥伴,而此次二者主次位置發生了互換。不過,BAE系統公司依舊決定採用以前的設計方案,即在“九頭蛇”-70的戰鬥部和發動機之間安裝制導組件,並認為只有這樣才能最大限度降低技術風險和減少生產成本。儘管這一設計方案在套用於APKWS項目時曾出現過一些問題,但BAE系統公司稱通過改進制導軟體,問題均已得到解決。

雷聲公司選擇航空噴氣發動機公司、古德里奇公司和EFW公司作為合作夥伴,其競標方案仍是將雷射導引頭安裝在火箭彈頭部。不同的是,該公司此次還提出改造Mk66Med4型火箭發動機的尾翼。因為有關試驗表明,該型火箭發動機的尾翼會引起火箭彈在飛行中發生低速上鏇,進而導致彈體鏇轉無規律和飛行路線出現偏離,同時這種無控尾翼張開時會影響鄰近的火箭彈。為此,雷聲公司提出為火箭發動機換裝6片垂直尾翼,以增強火箭彈飛行穩定性、減少彈道散布和提高命中精度,並稱換裝工作非常簡單,而且花費無多。

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈花落一家

為了能在激烈的APKWSII項目競標中勝出,BAE系統公司、雷聲公司和洛克希德•馬丁公司均不敢怠慢,實際上從陸軍發布招標之時,這三大軍火巨頭便開始加緊演示和試驗各自的設計方案。

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈在2005年第四季度,BAE系統公司對其制導火箭彈進行了一系列飛行、發射和環境試驗。據該公司稱,在7次發射試驗中,火箭彈表現出的各項性能均優於陸軍的設計要求,特別是當射程範圍在1.5~5.5公里時,火箭彈的落點距離雷射指示點的平均距離不到陸軍要求的一半。環境試驗則證明,雷射導引頭由於採用了先進的密封設計,可免受沙石、灰塵、冰雪以及震動等環境因素的危害,甚至當重15.88公斤的火箭彈從高0.91米處直接落地後,導引頭仍然完好無損。

雷聲公司在2005年8~11月進行了一系列重要試驗,旨在確認其制導組件達到了APKWSII項目的要求。2006年1月,該公司又在尤馬試驗場驗證了雷射導引頭的整流罩設計。試驗中,10枚加裝雷射導引頭的火箭彈由M260型多管發射架連續發射。導引頭暴露在火箭發動機噴出的火藥氣體環境下,但由於整流罩的保護,仍能正常工作。2006年3月,雷聲公司又成功試驗了採用6片結構的垂直尾翼,證明這種尾翼可以在可控條件下展開和鎖定。該公司稱,此次試驗進一步證明了APKWSII火箭彈採用的新尾翼在技術上是完全可行的。

洛克希德•馬丁公司由於之前未參加過APKWS項目,因此其演示和試驗工作顯得異常繁忙,從2005年8月到2006年3月先後進行了風洞試驗、導引頭試驗、戰鬥部與引信試驗、“小海爾法”樣彈的非制導和制導飛行試驗以及發射試驗。直到3月27日,該公司才向美國陸軍遞交了其最終競標修改文本,此時距離預定的APKWSII項目競標揭曉日期僅有1個月的時間。

2006年4月27日,美國陸軍航空與飛彈司令部通過電子郵件公布了APKWSII項目競標的結果:BAE系統公司最終勝出,並獲得一份為期3年、價值4570萬美元的契約,將作為主契約商完成APKWSII制導火箭彈的研製與演示工作。如果加上為期2年的小批量生產選項,BAE系統公司拿到的這份契約總價值將超過9600萬美元。考慮到美國軍方未來至

美國陸軍APKWS制導火箭彈

美國陸軍APKWS制導火箭彈與媒體的著眼點不同,武器專家們更關注APKWSII制導火箭彈的前景。目前較為普遍的觀點是:得益於過去10年打下的“基礎”,APKWSII將會如期問世,從而為美軍實施空對地攻擊提供一種低成本的精確制導武器。需要說明的是,制導火箭彈的出現並不意味著非制導火箭彈的凋零。美國陸軍曾透露,未來即使APKWSII大量投入裝備,也不會完全停止“九頭蛇”-70的生產。因為對於空對地攻擊任務而言,制導火箭彈、非制導火箭彈和反坦克飛彈其實各有不可替代的優勢。例如對付集群目標時,廉價的“九頭蛇”-70可以實現最高的效費比;對付分散的坦克等高價值點目標時,“海爾法”可以充分發揮其命中精度高的優點;而APKWSII則兼具低成本和精確打擊的特點,適合對付單兵、輕型裝甲車等低價值點目標,從而填補“九頭蛇”-70和“海爾法”之間的空白。事實上,這正是美國陸軍追逐這種制導火箭彈的初衷,也是其十年來始終沒有放棄的最大動力。