安東奈斯庫

安東奈斯庫戰爭背景

羅馬尼亞戰役

羅馬尼亞戰役1944年8月5日,正當德國人正為“7月20日事件”與維茲瓦河的戰事忙的不可開交的時候,安東奈斯庫元帥突然訪問了東普魯士的XTL大本營。在這次匯報中,他提出了將軸心國軍的正面撤退到加拉茨—福克沙尼—喀爾巴阡山脈之線的建議。安東奈斯庫的建議得到了古德里安和弗里斯納上將(註:弗里斯納原為德國北方集團軍群司令,七月底他與舍爾納上將對調,擔任南烏克蘭集團軍群司令)的一致認同,這一建議在當時是很重要的,因為德軍主力已經被調往北方去恢復波蘭的態勢,而德軍則只有繼續收縮防線才能更為集中的使用兵力。對此,XTL作了一些保留之後,才勉強同意了,不過他卻堅持著認為必須等到他獲得了敵人確實想向這一方面進攻的證據之後,他才肯發出撤退的命令。但當後來蘇軍採取了高壓攻勢以至於德軍真的到了不撤不行的時候,一切為時已晚。

備戰狀態

羅馬尼亞戰役

羅馬尼亞戰役這一切並非杞人憂天,由於長久以來的戰事消耗,整個集團軍群的建制已經出現了許多危機,當弗里斯納於7月25日接任南烏克蘭集團軍群司令時,他發現南烏克蘭集團軍群的戰備狀態遠非令人滿意。集團軍群新任參謀長馮.格羅爾曼居然一直到7月31日才到任。同樣的問題還出現在了新任第6集團軍司令弗雷特爾.皮科和他的參謀長身上,他們也是到7月末甚至8月中旬才到任,而這一切距離蘇軍入侵羅馬尼亞的時間已經只有幾個星期甚至只有幾天!部隊基層的問題同樣不佳,儘管經過舍爾納上將的努力南烏克蘭集團軍群師一級的官兵人數已經非常令人滿意,一些主力師的配置已經滿員或接近滿員。情況似乎一直在改善,許多步兵團在7月份已擁有2000多名官兵而在1943年的5月這些團的編制甚至還不滿300名。但兵員大量補充的同時也帶來了不少難題,就是有經驗的老兵的比例在逐漸下降而基層連隊中的許多人都是新來乍到而又缺乏實戰經驗的。與1943年相比德軍1944年的編制似乎正在停滯不前,步兵師的機械化程度依舊很低,馱馬與機動汽車的比例高達15:1,部隊普遍缺乏重型火炮和彈藥,一些過時了的武器紛紛出現德軍的隊伍中。

戰爭過程

羅馬尼亞戰役

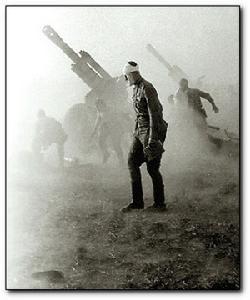

羅馬尼亞戰役1944年8月20日凌晨5點,在經過了一番短促猛烈的炮火準備之後,蘇聯第2和第3烏克蘭方面軍幾乎同時發起了進攻。其中第3烏克蘭方面軍的第5突擊集團軍企圖將第6集團軍的第52軍牽制在基希涅夫以南,另外蘇軍第57集團軍和第37集團軍則突入羅馬尼亞第3集團軍防線,並直接威脅到了第6集團軍右翼部隊波斯特爾的第39軍。這時德國第6集團軍司令弗雷特爾.皮科才發現一個可怕的事實-原來負責正面防禦的羅馬尼亞第3集團軍第29軍中的兩個羅馬尼亞師已經被秘密撤走了!沒有辦法,他只好急令第13裝甲師和第304步兵師前往迎擊已經在德軍防線上造成突破的蘇聯第37集團軍,這兩個師本來是整個集團軍的戰役預備隊,但糟糕的開局已經不得不讓弗雷特爾.皮科去冒這個險了。與第3烏克蘭方面軍一樣,蘇聯第2烏克蘭方面軍也開始了行動。依靠裝甲部隊強大的推進力第2烏克蘭方面軍迅速突破了羅馬尼亞第4集團軍在雅西西北的防禦體系。此時,德國人一直擔心的事情發生了,一時之間有好幾個羅馬尼亞師退出了戰場,留下德軍單獨作戰。形勢對於德軍第8集團軍來講一下子變得極為嚴峻,韋勒將軍隨即命令第10裝甲擲彈兵師和第258步兵師由東向西攻擊蘇軍突破口,這個命令十分正確,但這個反突擊卻未能打破蘇軍第52集團軍的推進。這就是戰爭後期德軍裝甲力量下降所造成的惡果,因為德軍可用於反擊的裝甲力量實在太有限,所以即便是他們能夠抓住戰機並迅速作出正確舉措,也很難完成對蘇軍進擊部隊的突破。

隨後情況又發生了變化,蘇軍第6坦克集團軍也投入了戰鬥,他們的目標將是攻下雅西並抵達開闊地,與此同時德軍第76步兵師完成不可思議的戰場機動,他們竟然在蘇軍第6坦克集團軍到來之前進入到了阻擊陣地,要知道在敵軍快速逼近的情況下從一個地區到達另一個地區所要完成的部隊機動將是多么的困難。戰鬥進行的異常慘烈,德國第76步兵師的將士們在缺乏重型武器的情況下居然迫使擁有強大機械化兵器的蘇軍第6坦克集團軍的進軍推遲近一天之久。德軍第8集團軍兵力處處緊張,以至於無法抽出援兵救援德國第76步兵師以及和他們並肩作戰的羅馬尼亞第101山地步兵旅。進入到21日,德軍北線戰局開始加速惡化,由於蘇軍第18坦克軍的行動,德軍第10裝甲擲彈兵師和第79、第258步兵師對蘇軍的衝擊失敗,特羅費緬科的第27集團軍和科羅捷耶夫的第52集團軍一下子向前推進了十二英里。緊接著阻擊蘇軍第6坦克集團軍的德羅聯軍開始後撤,克拉夫欽科的第6坦克集團軍於第二天拿下了雅西城。德軍第6集團軍和羅馬尼亞第3集團軍的命運同樣不佳,後備部隊的缺乏已經使他們快要守不住防線了。蘇軍第57集團軍和第37集團軍取得的進展都不大,德軍第15、306、304步兵師以及第13裝甲師一直堅守著陣地,但這些陣地隨時有被突破的危險,其中第15和第306兩個步兵師的情況最為糟糕,事實上到了20日晚些時候他們的陣地已經失手了。到了21日傍晚,情況進一步惡化,蘇軍第3烏克蘭方面軍切斷了德軍第6集團軍和羅馬尼亞第3集團軍的聯繫。

到了第二天,蘇軍第3烏克蘭方面軍的左翼部隊什列明指揮的第46集團軍已經包圍了杜米特雷斯庫的羅馬尼亞軍隊並把他們牽制在海邊。戰場的制空權一開始就掌握在了蘇軍手中,由於德羅聯軍缺乏戰鬥機和足夠的防空武器,蘇聯空軍的轟炸機幾乎可以肆無忌憚的投彈轟炸,一時之間德軍第6集團軍和羅馬尼亞第3集團軍的人員損失急劇增加,戰場上人人自危,以至於戰後一些參加過此役的倖存德國老兵提到那段往事就顯得不堪回首。在21日這一天安東奈斯庫元帥會見了弗里斯納上將,此時安東奈斯庫已經不得不承認眾多羅馬尼亞軍隊正在不戰而逃的事實,但此時這位羅馬尼亞領導人仍顯得很鎮定,同時他也成功的使焦慮的弗里斯納重新相信他對於現有羅馬尼亞局勢依舊有著強大的控制力。前線的糟糕的戰報一個接一個傳來:8月21日,許多後方的德軍的聯絡參謀和特遣隊不是被羅軍解除武裝就是逮捕,德軍的電話線被切斷;羅軍拒不服從任何命令,除非是來自布加勒斯特的命令,這意味著德國人的命令被羅軍以各種不同的藉口抵制掉了。此時德軍一點都沒有覺察到敵軍已經深入他們後方許多英里。羅馬尼亞軍隊加速了潰敗之勢,更是有一部分羅軍開始掉轉槍頭對付他們昔日的盟友。

戰爭結果

戰爭結束情況簡介

羅馬尼亞戰役

羅馬尼亞戰役戰役結束後,當Friessner將軍在統計他的損失時,他一定感到不寒而慄,在Friessner將軍於9月初向希特勒提交的有關德國南方集團軍群(Mars注,德國南烏克蘭集團軍群於9月1日起改稱南方集團軍群)損失報告中稱,集團軍群的兵力從戰役開始前的50萬人下降到只有20萬人,參加這次戰役的德軍主力第6集團軍全部和第8集團軍右翼部隊共27萬人中,只有第6集團軍司令Fretter-Pico將軍率領的第15裝甲師、第10裝甲擲彈兵師、第153步兵師和集團軍直屬部隊的殘餘兵力約1萬人能夠回到德軍防線(Mars注,這位Fretter-Pico將軍仗打得不怎么樣,可跑得挺快!)。根據蘇方公布的戰果,在這場戰役中,德軍陣亡15萬人,另有10萬人以上被俘,雙方的數字幾乎完全相符,也就是說,在這場戰役中,平均每天陣亡的德軍高達1萬人!至於羅馬尼亞軍隊的損失數字,據戰後羅馬尼亞政府公布的數字是8305人陣亡,24989人受傷和153883人失蹤(大部分是被俘)。在武器裝備上德國共損失了坦克和突擊炮830門(這個數字包括德軍投入戰場,支援羅馬尼亞軍隊以及在後方修理工廠和輸送中心來不及後撤的坦克和突擊炮數量),飛機330架,大炮3500門和各種車輛3500輛。作為這場戰役的勝利者,蘇軍付出的代價是人員損失67130人,其中陣亡和失蹤13179人,受傷53933人,損失坦克75輛,大炮108門和飛機111架,蘇軍以如此小的代價,取得如此大的戰果在整個蘇德戰爭中,僅此一次而已。

戰爭分析

羅馬尼亞戰役

羅馬尼亞戰役第二個問題是:為什麼德軍失敗得這么慘?他們在2個星期里損失了30萬人,其中陣亡人數高達15萬人,是蘇軍陣亡和失蹤人數13197人的10倍以上!在4年的蘇德戰爭中,無論是在此以前還是在此以後,蘇軍都從來沒有取得如此有利的陣亡比率,即使在以後會寫的《維斯圖拉戰役》中,無論是蘇軍軍隊的素質、裝甲兵力的規模都遠強於處於次要戰線上的第2和第3烏克蘭方面軍,而且蘇軍在兵力上的優勢更大(大約220萬蘇軍對56萬德軍),在這種優勢的情況下,雖然蘇軍取得了完勝,並使近20萬的德軍戰死在戰場上,但蘇軍陣亡和失蹤人數也達到43476人,雙方陣亡比率大約1:5,仍然低於羅馬尼亞戰役。為什麼會發生這種情況?是德軍準備不夠充份嗎?顯然不是,從1944年4月到8月,德國人有整整4個月的時間來完善他們的防線,而德國人並沒有浪費這段時間,當蘇軍發起進攻時,德軍在東北的防線依託Dniester河,北部防線則有山地掩護,都相當堅固。那么是德國守軍狀態不佳嗎?也不是,在南烏克蘭集團軍群的德國部隊中,老兵比率很高,有許多老兵曾在曼斯坦因麾下久經沙場,作戰經驗十分豐富,而在蘇軍方面,在戰役開始前不久,265000新兵被補充進蘇軍,這兩天我翻了一下資料,結果發現這個數字僅僅是補充進第2烏克蘭方面軍的新兵數字,另外補充進第3烏克蘭方面軍的新兵為8萬人,也就是說蘇軍參加進攻的88萬部隊中有近35萬人(40%)的兵力是毫無作戰經驗的新兵!他們別說無法和德軍相比,即使羅馬尼亞人也比他們強。那么是不是蘇軍在兵力和武器裝備上占了絕對的優勢?也不大可能,參加這場戰役的德國和羅馬尼亞人共有50萬人,蘇軍在兵力上占的優勢並不大,當然蘇軍在武器裝備上占的優勢很大,炮兵10:1,坦克和自行火炮5:1,飛機一開始是15:1,後來是4:1到5:1,德軍是防守的一方,一條完善的防線是可以多少抵消進攻者在人數和武器上占的優勢的,而且即使蘇軍憑藉其在武器裝備上的優勢最後打敗德軍,但這仍然無法解釋為什麼德軍輸得這么“難看”。

那么是不是由於德軍在戰鬥中喪失了勇氣?這肯定不對,可以看到德軍打得多么頑強,尤其在戰役最後的那段時間裡,德國人所表現出來的勇敢和堅韌足以讓世界上任何一個國家的軍隊引以為豪。最後大家也無法把這場戰役的失敗歸咎於希特勒“不準後退一步”的命令,因為僅僅在蘇軍發動進攻後不到3天,德軍就接到了全線後撤的命令。那么德軍如此慘敗的原因是什麼呢?Friessner將軍在戰後曾把情報的失敗作為戰敗的主要原因之一。他回憶在戰役前不久,他接到的情報是這樣評價當前蘇軍可能採取的行動:“面對著南烏克蘭方面軍群的蘇軍在近期內發動大規模攻勢的可能行不大,但由於對羅馬尼亞發動攻勢在蘇聯總體計畫中占有重要地位,所以蘇軍發動小規模局部攻勢的可能性還是不能排除的”。大家且不說這份情報可靠性如何,作為指揮一個戰略方向的高級將領,他肩頭上擔負著國家的危亡和部下數以十萬記士兵生命的責任,他必須採取一切措施以對付敵軍可能發動的進攻,哪怕他手下的情報軍官跪下來賭咒發誓,敵人不會進攻,他沒有權力有任何懈怠,這是作為一個統帥的命運,沒有比一個統帥企圖把責任推卸到手下情報軍官身上更墮落的事了!對蘇軍攻勢規模之大缺乏心理準備的根本原因,是由於當時蘇軍在波蘭已經投入了如此多的人力和物力,所以Friessner將軍(公正一點地說還包括古德里安和希特勒)都不相信蘇軍有能力同時在另一個地點發起大規模的進攻,這才是德軍對蘇軍的攻勢感到突然的原因。