會議召開

2019年1月21日至25日,第四屆“聚集誘導發光”國際會議在澳大利亞南澳大利亞州首府阿德萊德舉行。來自中國、澳大利亞、新加坡等國的數百名科研工作者參加了此次會議。

概念

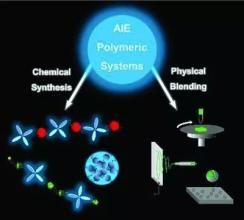

“聚集誘導發光”是由中科院院士、香港科技大學教授唐本忠於2001年率先提出的原創性概念,在國際上得到廣泛認可,2016年的《自然》雜誌社將“聚集誘導發光”材料的納米聚集體列為支撐“納米光革命”的四大納米材料之一。

唐本忠團隊提出的“聚集誘導發光”概念,挑戰了寫入教科書數十年的光物理學常識,即“聚集導致發光猝滅”,意思是發光分子在聚集狀態下發光強度減弱甚至完全消失。由於有機發光材料的套用一般都是在聚集態或固態,這一發現大大拓展了發光材料的套用範圍,具有很強的創新性和突破性。“它可以幫助醫生精準地識別腫瘤擴散範圍,也可以追蹤胚胎髮育的全過程……”唐本忠教授告訴記者,儘管“聚集誘導發光”技術目前在光電、感測、生物、醫療等諸多領域已有廣泛套用,但仍有很大的想像空間,有待進一步的國際合作去發掘、拓展。

意義

在這一技術領域,澳大利亞是一個與中國十分互補且潛力巨大的合作夥伴。中國在發光材料的設計方面目前處於領先位置,澳大利亞則在醫療器械設計方面耕耘已久,把這兩方面的優勢結合起來,能迅速給廣大患者帶來福音。比如合作生產可以精確識別血壓的家用醫療儀器。正在和澳大利亞的弗林德斯大學合作推進類似項目。

弗林德斯大學擁有澳大利亞最大的“聚集誘導發光”研究小組之一。而科研人員的學術交流是世界交往合作的重要橋樑。根據目前的趨勢,到2020年,中國將是與澳大利亞研究人員合作最多的國家。

中澳兩國的科技合作具有強大的互補性,中國科研門類大而全,科技成果轉化市場廣闊,澳大利亞則是小而精,在生物醫藥、雷達、通信、先進制造、畜牧業等方面達到世界一流水準。雙方建立起長期深入的友好合作關係,對兩國經濟發展和人民生活改善都具有重要的現實意義。