指標計算

相對指標

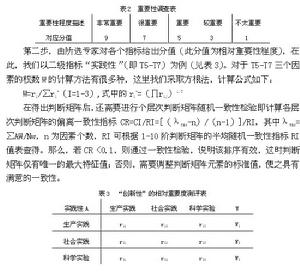

相對指標(1)結構相對指標結構相對指標是在對總體分組的基礎上,以總體總量作為比較標準,求出各組總量占總體總量的比重,來反映總體內部組成情況的綜合指標。結構相對指標=各組(或部分)總量/總體總量如:甲地職工男職工人數占職工人數的70%。計算結構相對指標能夠反映總體內部結構和現象的類型特徵。

(2)比例相對指標比例相對指標是總體中不同部分數量對比的相對指標,用以分析總體範圍內各個局部、各個分組之間的比例關係和協調平衡狀況比例相對指標=總體中某一部分數值/總體中另一部分數值。如:甲地職工男職工人數是女職工人數的2倍。

(3)比較相對指標比較相對指標是不同單位的同類現象數量對比而確定的相對指標,用以說明某一同類現象在同一時間內各單位發展的不平衡程度,以表明同類實物在不同條件下的數量對比關係。比較相對指標=甲單位某指標值/乙單位同類指標值。如:甲地職工平均收入是乙地職工平均收入的1.3倍。

(4)強度相對指標強度相對指標是兩個性質不同但有一定聯繫的總量指標之間的對比,用來表明某一現象在另一現象中發展的強度、密度和普遍程度。它和其他相對指標根本不同的特點,就在於它不是同類現象指標的對比。強度相對指標以雙重計量單位表示,是一種復名數。強度相對指標=某種現象總量指標/另一個有聯繫而性質不同的現象總量指標。人口密度=人口總量指標/面積總量指標。人均產值=國民生產總值/人口數量

計畫完成程度相對指標計畫完成程度相對指標是用來檢查、監督計畫執行情況的相對指標。它以現象在某一段時間內的實際完成數與計畫數對比,來觀察計畫完成程度。計畫完成程度相對指標=實際完成數/計畫數

計畫年度計畫(產值、產量、成本、價格)=上年實際(產值、產量、成本、價格)×(100%-本年計畫下降率或增長率)

計畫年度實際(產值、產量、成本、價格)=上年實際(產值、產量、成本、價格)×(100%-本年實際下降率或增長率)

增長率=(實際—計畫)/計畫數

此指標根據下達計畫任務時期的長短和計畫任務數值的表現形式不同,而有多種計算方法,實際套用時需注意區別。公式中分子減分母的差額表示計畫執行的絕對效果。

計算理念

相對指標

相對指標一、問題的提出

在電視頻道和欄目的評價指標中,大多數為相對指標,如收視比例(又稱收看比例、觀眾規模)、期待度(又稱滿意比例、喜愛度)以及頻道評價的指標,如頻道包裝形象、頻道權威感、頻道創新、大型活動、品牌欄目、節目品味格調、貼近性、廣告可信度、廣告實力感等等,它們的相對指標均剔出了復蓋入戶的影響。從一個角度來說,不能收看這個頻道的樣本,自然無法評價這個頻道和欄目的這些方面,剔出了復蓋入戶的影響,對於不同入戶率的頻道之間的對比起到公平的作用,因此這樣做大體是對的。但從另一個角度而言,我們是否可以用這個相對指標去說明這個頻道因此而擁有的水平和地位,是否可用這樣的指標來說明其在全國的情況以及排序等?通過下面的分析可看出,其答案是否定的。

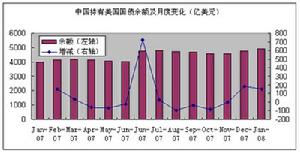

以下均以相對收視比例這個指標為例來進行說明。首先舉一個相對極端而便於讀者理解的例子。一個局限在比較窄或本地區域的衛視頻道,其相對收視比例會很高,如果要排名,往往會在許多復蓋入戶較大的頻道之前。這就帶來了這樣一個問題,這樣一個局限在比較窄或本地區域的衛視頻道,如果其復蓋擴展到更大範圍,或者在其他區域的入戶率提高時,它的相對收視比例會還保持這樣嗎?顯然不可能。以下我們用數據對此進行證明。一個頻道原來主要在本地落地,因為是一個地域特色很強的頻道,在自己本區域的相對收視比例可以很大,比如下表1所示的50%;但因為內容不符合外地人的口味,其收視比例在其他區域可能就很低,如下表1所示的5%。現在假設該衛視加強了在外地的落地入戶,總體入戶率由9.23%上升到69.23%,但其總體相對收視比例的比例因其在外地基本保持不變,如認為還是5%,因而相對收視比例則不會同步上升,反而會很低,如下面兩表中的42.5%對10%。顯然,若用初始本區域相對收視比例外推到更大範圍或全國,並用來與其他頻道的相對收視比例做對比和排序,就會產生重大誤解。

再用數據舉一個在多個區域內都有入戶,也更加有普遍意義的例子。參見下表所示,第一張表顯示一個較低入戶條件下的狀態;第二張表則假設復蓋工作加強,入戶規模增加,但由於頻道定位或節目基本保持不變(比如一個北方頻道還是具有北方的特色),則相對於入戶的收視比例應不變,這樣最後得出的結果是,雖然入戶率由總的30.77%提高到68.46%,但相對收視比例卻同上述一樣也是下降的,由21%下降到16.42%。由此可見,不能用低入戶下的頻道相對收視比例去與其他頻道的該數字做比較和排序。因此人們說,過去計算的頻道或欄目相對收視比例,在不同入戶條件下的頻道或欄目之間的對比和排序是不公平的。比如同樣節目內容和定位的兩個北方頻道,一個做了很大的復蓋,而另一個主要限於本省,就會導致後者的相對收視比例要好得多。

相對指標

相對指標二、解決的思路

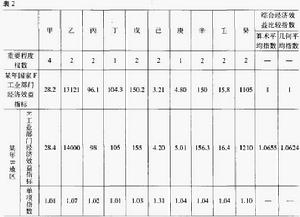

對此,筆者提出了一個解決的辦法。根據各衛視頻道在全國分區復蓋入戶和收視調查數據,計算一個假定各地或各區域入戶率都為100%時,也即所有電視人口都可以看到的加權收視比例。具體為,在抽樣可推及的區域條件下(或分本地和外地取得數據,或分大區取得數據,但最好能按省來做,因為即使一個大區內相鄰的兩個省的收視也是有差別的,不過目前的抽樣限於經費尚不能進行分省的推總),分開計算其各區域的相對收視比例,按相對收視比例基本不變的原則,計算100%入戶下的絕對收視比例,再計算加權後的絕對觀眾比例和相對觀眾比例,事實上,這時這兩個數字是相等的。我們用上面的數據,按上述原則計算出以下數據。參見下表:將同樣原始數據的三組數進行對比可以看出,分本地和外地兩個域,或分6個大區(其中一個區為調查衛視所在區)時,絕對收視比例,均會隨著入戶率的提高而提高,而相對收視比例則下降,到入戶率等於100%時,絕對收視比例和相對收視比例相等。因此,以這樣的標準計算,相對而言可以做到所有頻道在相對公平條件下的收視比例對比和做排序。

進一步,我們導出一般的公式:

相對收視比例(100%入戶率下)=(∑分區電視人口×絕對觀眾比例/入戶率)/全部電視人口×100%=(∑分區電視人口權重值×絕對觀眾比例/入戶率)×100%由於在調查中人們可以計算出分區的入戶率(%)、絕對收視比例(%)以及電視人口數(或者是100%入戶條件下的觀眾數量),則可以根據上述公式計算出在此100%入戶率假設條件下的相對收視比例(同時也是這一條件下的絕對收視比例)。

相對指標

相對指標三、數據的模擬演示

以下是根據實際結果並做適當轉換處理後的數據,但依然保持了原有數據之間的差值和位次。由此可以看到,過去處理的結果普遍偏大,這應當與其本省所占的觀眾規模權重較大有關,以此簡單除整體入戶率,會誇大相對收視比例,而按上述公式計算的相應結果,則考慮了分區的收看因素,因此結果相對可靠。進一步分析可見,其位次上也有一定的變化,最大的被低估了8位或高估了6位。參見下表:從上面的計算演示過程可以看出,這一計算不僅僅對於頻道、欄目的相對收視比例這樣的指標可以使用,對於頻道或欄目的期待度、滿意比例、頻道包裝形象、頻道權威感、頻道創新、大型活動、品牌欄目、節目品味格調、貼近性、廣告可信度、廣告實力感等等需要用入戶率調整的指標都可以如此計算和使用這樣計算的數據結果來橫向比較和做排序。