人物生平

早年生活

1759年4月27日,瑪麗·沃斯通克拉夫特出生於倫敦東區的斯畢塔菲爾德(Spitalfields),在父親愛德華·約翰·沃斯通克拉夫特(Edward John Wollstonecraft)與母親伊莉莎白·迪可森(Elizabeth Dixon)的六個孩子中排行第二。瑪麗年幼時,其父是一名邊遠地區農場主貴族,其家庭收入足以維持舒適的生活。可是,她的父親將家產耗費在了投機生意上,從而導致整個家庭逐漸地陷入了財政困難。此外,她父親還染上了酗酒的惡習,酒醉後便會對妻子拳腳相加。不僅如此,家中重男輕女思想也相當嚴重,男孩子在家中的地位明顯要比瑪麗三姐妹優越。這種家庭暴力與不公平在瑪麗心目中激起了強烈的憤怒與抗議。

為了保護母親免遭毒打,年少的她在父母臥室外睡覺,一旦有異常情況,她便警醒地沖入,把母親從父親的虐待之下拯救出來。同時,瑪麗還對妹妹們承擔起了母親的責任,一生都精心照顧著兩個妹妹埃弗里娜(Everina)與伊利莎(Eliza)。譬如,在1784年,她勸服了可能患上了產後抑鬱症的伊利莎從不幸的婚姻中離開其丈夫與幼子,甚至還為伊利莎的逃跑制定出了周密的計畫——這也從個側面展現出了她敢於挑戰社會準則的勇氣。在十八世紀中期的英國社會,一般女性對男人都是逆來順受,上層社會的婦女無論家道中落到怎樣地步都不敢想像外出工作,獨立精神、自由人格離英國女性還是十分遙遠的事情,她的妹妹伊利莎為此遭到社會的譴責,也不能再婚。

初期闖蕩

簡·阿登(Jane Arden)和范妮·布拉德(Fanny Blood)的兩段友情塑造了瑪麗早年的生活。其一是在貝弗利與簡·阿登(Jane Arden)建立的友情。她們倆經常在一起讀書,並一同傾聽阿登的父親——一位自封的哲學家及科學家發表的演說。沃斯通克拉夫特十分喜愛阿登家庭的理性氛圍,並珍視她與阿登的友誼,有時甚至還帶有情感上的希望擁有。在瑪麗給阿登寫的信中,她寫道:“我己經形成了對友情的浪漫觀念……我對自己對愛情和友情的想法感到一點奇怪;我要么就必須擁有第一位,要么就不要。”一一瑪麗的易變而憂鬱的情緒己在該信中初現端倪。

瑪麗·沃斯通克拉夫特

瑪麗·沃斯通克拉夫特瑪麗的第二段友情,是同范妮·布拉德(Fanny Blood)的友情——這段友誼對她而言更為重要。范妮·布拉德是霍克斯頓的克萊爾夫婦(Clares)的女兒,也正是這對夫婦把她介紹給瑪麗;瑪麗視布拉德為打開她心扉的人。由於家庭生活的不幸福,瑪麗在1778年便開始獨自生活,並找到了一份伴護寡婦薩拉·道森(Sarah Dawson)的工作。但是,與這位脾氣暴躁的女人相處並不容易,她曾在其《女教論》(Thoughts on the Education of Daughters,1787)中提到該事。1780年,她回到了家中照顧自己重病的母親。母親去世後,瑪麗並沒有回到道森夫人身邊,而是搬到了女友布拉德的家中。在與布拉德一家共同生活的兩年中,她把布拉德視為自己的偶像一一儘管布拉德要比瑪麗更為注重傳統的女性價值。在其一生中,瑪麗都沒有中斷對布拉德與她的家人的援助:其中的一個典型例子是,她曾多次向布拉德的兄弟提供金錢上的幫助。

瑪麗曾與布拉德一同幻想過自己的理想天地:她們曾計畫租下幾間屋子,並在精神與金錢上相互支持著生活,但她們的夢想卻由於其經濟現狀而破滅。瑪麗和妹妹伊利莎與布拉德1784年在一處非國教徒居民區紐溫頓·格林開設了一間學校。一是維持生計,二是瑪麗認為,婦女只有接受教育,才能學會思考問題,也才最終談得上經濟獨立、人格獨立,大堆的嫁妝並不能保證婦女的幸福與自由。

在紐溫頓·格林學院期間,瑪麗與當地激進分子理查·普萊斯(Richard Price)成為了好友。後者是“合理的新教徒”的領導人之一,身為國教徒的瑪麗被這些激進的言論深深吸引,在普萊斯影響下經常參加他們組織的活動,並在普萊斯家中結識了包括自由出版人約瑟夫·約翰森(Joseph Johnson)在內的其他主要激進派人士。

1785年,布拉德便與休·斯基思(Hugh Skeys)訂婚並結婚。但由於她的健康狀況不穩定,結婚後不久,布拉德便被她的丈夫帶去歐洲大陸療養。懷孕後,布拉德的健康狀況急劇惡化,瑪麗不得不放棄了學校,並來到她的身邊照料她,然而這已經無濟於事了。另外,被放棄的學校也在不久後倒閉。布拉德的死,除了對沃斯通克拉夫特造成了沉重的打擊外,還為她的第一部小說《瑪麗:一篇小說》(Mary:A Fiction,1788)提供了部分的靈感。

在布拉德死後,瑪麗的朋友們推薦她擔任英裔愛爾蘭人金斯伯勒家(Kings borough)的女兒們的家庭教師。儘管與金斯伯勒夫人相處得並不是十分愉快,但孩子們卻喜歡她並受到了她的影響;一名學生瑪格麗特·金(Margaret King)在後來說到,沃斯通克拉夫特“讓她的頭腦不再受迷信支配”。瑪麗在這一年裡的一些經歷,在後來被寫入了她的童書《真實生活的原創故事》(Original Stories from Real Life,1788)中。

無論是高貴還是貧賤的女性,其職業選擇的範圍都被壓縮得十分狹小——在《女教論》的一章“女性的不幸境遇,上流社會的教育,以及失之交臂的命運”(Unfortunate Situation of Females, Fashionably Educated, and Left Without a Fortune) 中,瑪麗生動地描述出了這一人為設定的障礙——對她而言,在辭去擔任了一年的家庭教師工作後,她決定成為一名職業作家。事實上,這一選擇十分大膽,因為在當時幾乎還沒有哪位女性能靠寫作來養活自己。

1788年,她搬到了倫敦,並接受了一位思想開明的書商約瑟夫·詹森的幫助,在一處地方定居下來,並依靠寫作自給自足。她學會了法語和德語,並翻譯了一些著作,其中較為知名的是雅克·內克爾的《宗教觀點的重要性》(Of the Importance of Religious Opinions)與克里斯蒂安·扎爾茨曼的《道德素質》(Elements of Morality, for the Use of Children)。她還曾為詹森的雜誌《分析評論》寫作過一些評論與小說。

聲名鵲起

《女權辯護》

《女權辯護》1789年爆發的法國大革命開始了一個新時代。對政治從不感興趣的瑪麗,被革命的思想和它引起的改良所鼓舞,變得更加激進起來,開始相信人性的改善並非天方夜譚。普萊斯發表布道,熱情讚揚法國大革命,向英國人民鼓吹他們也有權力趕走壞國王。埃德蒙·伯克對此深感恐慌,寫下《對法國大革命的反思》擁護君主專制的世襲權。伯克的保守、反動,以及對普萊斯的攻擊令瑪麗大為不滿,她很快寫出《人權辯護》(A Vindication of the Rights of Men,1790)予以堅決回擊。這本書令她一夜成名。人們開始將她與當時的一些重要人物相提並論,例如神學家約瑟夫·普里斯特利以及托馬斯·潘恩。這本小冊子不僅大膽肯定法國革命的進步意義,保護和捍衛了普萊斯,而且尖銳地指出了當時社會存在的弊病,如罪惡的黑奴貿易、遊戲般的法律和窮人的悲慘境遇。小冊子的出版很快引起了其他著名激進思想家,如托馬斯·潘恩(Thomas Paine)、威廉·布萊克(William Blake)、威廉·葛德文(William Godwin)等人極大的關注。

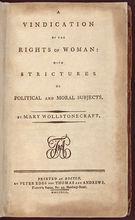

1792年瑪麗出版了她最重要的著作《女權辯護:關於政治和道德問題的批評》(A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects,1792)。在這部重要的女權主義經典文獻中,瑪麗抨擊了把婦女保持在“無知和奴隸式依附”狀態中的教育限制,把婚姻描繪為“合法的賣淫”,尤其反感婦女自甘沉淪於依附甚至奴性狀態,認為男人的權利同婦女的權利是一體的和同一的,要獲得社會平等,必須消滅教會、廢除軍階制,更要革除君主專制。這些觀念激起了廣泛爭議,它們不僅在當時的環境中是相當革命極其前衛的,甚至令其同路人也大為震驚,即使在今天的某些人眼中也稱得上驚世駭俗。瑪麗首次使婦女的權利成為一項事業。儘管她關於“人類的一半的公平”的要求過於革命,但仍在激進者和受過教育的婦女中贏得了追隨者,不少女性從瑪麗那裡獲得了精神上的鼓舞與力量,開始認真思考自身的前途與命運。瑪麗在促成把婦女看作重要社會力量這一潮流中獲得了成功。

感情煎熬

正當這個“離經叛道”的女人連同她的作品和主張被越來越多的人關注之時,瑪麗的人生經歷了極富戲劇性的變化——後人稱之為“先驅的自我偏離”,而且正是這種偏離,曾一度損害了她作為女權主義先驅的聲譽,動搖了她在女權主義運動史上的地位。

在倫敦期問,瑪麗與己婚的畫家約翰·亨利希·菲斯利(Henry Fuseli)發生了感情。她本想與菲斯利夫婦住在一起並與菲斯利保持柏拉圖式戀愛,卻遭到菲斯利妻子的拒絕與破壞。之後瑪麗前往了法國,一是為躲避菲斯利事件造成的羞辱,二是為了親身融入她在《人權辯護》中所歌頌的法國大革命。

在法國瑪麗結識了一位美國冒險家吉爾伯特·伊姆利(Gilbert Imlay),並與他階入熱戀之中。儘管他們沒有結婚,不久她便懷孕並在1794年5月14日產下了她的第個女兒范妮(Fanny):用她最親近的朋友的名字來命名。然後,伊姆利很快就厭倦了瑪麗並許久不歸,甚至連封信也沒有,她終於意識到他己經有了另一個女人。瑪麗寫信給伊姆利苦苦地哀求他回心轉意,並為了追隨伊姆利在1795年4月回到了倫敦,卻遭到了他的拒絕。1795年5月,瑪麗企圖自殺卻被伊姆利及時救回生命。最後瑪麗隻身帶著年幼的女兒和一名女僕前往斯堪的納維亞(Scandinavia)替伊姆利進行生意談判,以努力彌補他生意上的一些損失。在寫給伊姆利的信件中,她詳細地描述了她的旅行以及思考,這些信件之後被整理收錄在《瑞典、挪威和丹麥短居書簡》(Letters Written in Sweden, Norway, and Denmark,1796)中。當瑪麗回到英國後,她最終意識到自己與伊姆利的關係己徹底結束了,於是她再次企圖自殺。在一個下雨的夜晚她縱身跳入了泰晤士河裡,但卻被一位陌生人發現並救起。瑪麗曾在理性上仔細考慮了她的自殺行為,並在獲救後寫成文字:“當死亡的陰影過去,當我被毫無人地道拉回人世間的痛苦時,我只有選擇悲傷。但堅定的決心絕不會為失望所阻擾;而我在理性下選擇的這一冷靜行為,也絕不會發展成為瘋狂的嘗試。在此方面,我只對自己負責。我並不在意什麼名聲,在其它情況下我一樣會被羞辱。”儘管伊姆利曾提出要為她和女兒范妮提供撫養費,卻遭到她的斷然拒絕,她稱自己有能力養活自己並撫養女兒。

晚年生涯

倫敦瑪麗·沃斯通克拉夫特的墳墓

倫敦瑪麗·沃斯通克拉夫特的墳墓漸漸地瑪麗重新回到寫作生活中,並與無政府主義哲學家威廉·葛德文(William Godwin)彼此愛慕。兩人都反對婚姻制度,並各自擁有住處且保有獨立的生活方式。而當瑪麗再次懷孕後,為了讓戈德溫和她的孩子有個合法的名分,兩人決定結婚。兩人的結合揭示出了瑪麗從未與伊姆利結婚的事實,並導致她與戈德溫失掉了許多朋友。戈德溫也遭受了大量的批評,因為他曾在其哲學文集《政治正義》(Political Justice,1793)中鼓吹廢除婚姻制度。1797年3月29日,兩人正式結婚,然後搬到了位於倫敦薩默斯鎮波利根樓(Polygon)的兩間相鄰房間中,以維續兩人的獨立生活;兩人通常會經過信件進行交流。1797年8月30日,瑪麗生下了第二個女兒瑪麗·雪萊。雖然最初的分娩過程看起來十分順利,但生產後殘留下來的胎盤組織卻導致了感染。在忍受了數日巨大的痛苦後,瑪麗於1797年9月10日因敗血症而亡。

主要成就

瑪麗·沃斯通克拉夫特著作之一《人權辯護》清晰地表明了她對法國大革命的推崇,令她一夜成名。她的政見在18世紀90年代的英國社會掀起了軒然大波。她的觀念受到廣泛關注,並引發了激烈討論。參與辯論的不僅有受過教育的社會精英,還有工人、下層勞動人民,甚至偶爾還有女性參與者。 成為啟蒙時代著名的女性哲學政論代表人物。

瑪麗·沃斯通克拉夫特其代表作《女權辯護:關於政治和道德問題的批評》(A Vindication of the Rights of Woman)為“英美女權主義歷史上的奠基之作”。該書被認為是英國歷史上第一本呼籲女性行為改革、喚起女性意識的女權主義巨著。

她的女權主義理論深深影響了包括埃瑪·戈爾德曼(Enema Goldman,1869一1940)與維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf,1882- 1941)在內的後世作家,以及諸如西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir,1908一1986)與凱特·米利特(Kale Millett 1934一)等當代思想家,奠定了女權主義的論辯傳統與理論基礎。

人物評價

克蘭姆·尼克(Miriam Kramnick)說:“瑪麗·沃爾斯通克拉夫特是首位重要的女權主義者,《為女權辯護》是女權主義的獨立宣言。”

維吉尼亞·伍爾芙這樣評論道:“革命不僅僅是發生在她身邊的事件,而是活躍在她血液中的元素。她的整個生命都在抗爭中度過——與專制抗爭,與法律抗爭,與成規抗爭。”

埃莉諾·弗萊克斯納評價:“沃爾斯通克拉夫特最終是想倡導男女的理性思考和傳統的復歸。”

克勞迪婭·詹森(Claudia Johnson)、加里·凱利(Gary Kelly)、維吉尼亞·薩皮羅(Virginia Sapiro)為代表的學者們認為沃爾斯通克拉夫特更是當時社會文化的產物。

美國政治學教授維吉尼亞·薩皮羅認為沃爾斯通克拉夫特不僅是有啟蒙運動思想的自由主義者,還是有遠見的政治思想家。她的思想和生活方式超越了她所處的時代,注定是不為歷史現實接受的。

歷史名聲

1798年1月,沃爾斯通克拉夫特的丈夫威廉姆·葛得漢的《女權辯護作者傳》追憶了她反傳統的一生,這也是對瑪麗·沃爾斯通克拉夫特最早的批評研究。不幸的是該文不僅沒有提升她的聲譽,反而令她身後的一個多世紀聲名狼藉。許多讀者為書中的內容感到震驚:她不受婚姻制度束縛的愛戀、她的私生女、她曾經自殺的企圖和傳統信仰的喪失等。儘管《女權辯護》在1844年曾被再次發行,卻影響甚微。之後,沃爾斯通克拉夫特的作品不再被印刷,直到19世紀80年代才有她的第二部傳記出版。研究沃爾斯通克拉夫特的學者維吉尼亞·薩皮羅(Virginia Sapiro)指出在十九世紀沃爾斯通克拉夫特的書幾乎無人問津,因為攻擊她的評論家或是暗示或是直接聲稱“只有不自重的女人才會讀她的書”。

浪漫主義詩人羅伯特·騷塞譴責戈德溫“享受著把他死去的妻子剝個精光的快感”;另外,還出現了《去勢的女性》(The Unsex'd Females)這樣的惡意諷刺的作品。在戈德溫的回憶錄中,沃斯通克拉夫特被描述成一個深陷感性之中而需要用他的理性來平衡的人;此外,與她個人的作品相比,戈德溫還誇大了她在宗教上的懷疑主義。戈德溫對沃斯通克拉夫特的描述影響了整個十九世紀對她的看法,在當時的一些詩作中也體現出了這一點,同情她的十九世紀英國詩人羅伯特·白朗寧曾作詩:你的一生都命運坎坷/從女兒、姐姐、母親、朋友到妻子/坎坷的命運陪伴你至死亡呵/再讓戈德溫這鐵石心腸的人來哀悼你。

沃斯通克拉夫特的聲譽被丈夫的一本回憶錄毀壞了長達一個世紀之久。直到20世紀初,隨著女權運動的興起,沃斯通克拉夫特因她對婦女平等權益的倡導和她對傳統女性價值觀的批判,才逐漸受到評論界的重視。

隨著20世紀60年代到70年代女性主義文學批評的興起,對沃爾斯通克拉夫特作品的研究才出現了高潮。僅在20世紀70年代前期,相繼就有六部沃爾斯通克拉夫特的傳記出版印刷,此時她被看作是個自相矛盾而又令人好奇的人物。

在現代,批評界更注重通過閱讀她的傳記,分析她的女性身份定義以及她的作品對現代女性的地位和身份尋求的影響。

個人作品

| 書籍 | 中文翻譯 | 著作年代 |

| Thoughts on the Education of Daughters | 女教論 | 1787 |

| Mary:A Fiction | 瑪麗:一篇小說 | 1788 |

| Original Stories from Real Life | 真實生活的原創故事 | 1788 |

| A Vindication of the Rights of Men | 人權辯護 | 1790 |

| A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects | 女權辯護:關於政治和道德問題的批評 | 1792 |

| Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark | 瑞典、挪威和丹麥短居書簡 | 1796 |

| Maria: or, The Wrongs of Woman | 瑪麗亞:女人的受罪 | 1797 |

家庭成員

| 父親 | 愛德華·約翰·沃斯通克拉夫特(Edward John Wollstonecraft) |

| 母親 | 伊莉莎白·迪可森(Elizabeth Dixon) |

| 妹妹 | 埃弗里娜·沃斯通克拉夫特(EverinaWollstonecraft) |

| 妹妹 | 伊利莎·沃斯通克拉夫特(Eliza Wollstonecraft) |

| 女兒 | 范妮·伊姆利(Fanny Imlay)(與前男友吉爾伯特·伊姆利所育) |

| 丈夫 | 威廉·戈德溫(William Godwin) |

| 女兒 | 瑪麗·雪萊(Mary Shelley)(原名瑪麗·戈德溫) |