起源

獸形器

大型動物泥塑的殘跡發現於遼寧牛河梁紅山文化女神廟遺址之中,有神話動物豬龍和禽鳥。豬龍尚存頭、耳、吻及前身、下肢部分,吻部扁圓,上下顎間露出獠牙,下身有蹄爪。禽鳥僅存兩爪殘塊,每趾三節,趾尖銳利,作抓攫之狀。

簡介

玉獸和獸形器是玉器的一個重要種類,在遠古先民們開始制玉器時,肖生類玉器即已出現。商、周、春秋、戰國玉獸,有玉虎、玉兔、玉蛛螟、玉牛、玉熊、玉象、玉羊、玉馬等,既有立體圓雕,也有片狀器型,此外,還有獸面、獸首等紋樣。漢代玉獸,有玉熊、玉辟邪(怪獸)玉犀、玉豬、玉馬首等,其中玉獵以有名的“漢八刀”雕工雕琢。唐代玉獸,有玉獅、玉馬、玉鼠、玉象、玉駱駝、玉瑞獸等,其中又以馬和獅最多見,唐代玉馬身體健壯,臂部豐滿,腳細,有立馬和臥馬,神態安詳。唐代玉獸五官刻畫細緻,體態豐滿園潤,肌肉發達,尾部和身上毛片用細密的短陰刻線排列。宋代玉獸,有玉獅、瑞獸、玉麟麟、玉虎、玉兔、玉羊等,宋玉羊多雕琢成三羊開泰圖等,各種玉獸均以花草、雲氣共同構成吉祥圖案、宋代玉獸毛髮的線條較粗。元代玉獸,種類如以前其它各朝代,元代玉獸的其中一個重要特點是,在一些玉獸獸身四周用短陰刻線表示毛片。明清玉獸的品種、數量、器型構圖比前朝大為豐富,幾乎無所不有,分別明清玉獸與其它時代,要綜合多方面因素加以分析。

玉器文化

玉石雕刻動物 完整的豬龍形象石雕發現於同地區的積石冢之中,為一種□形玉飾,雙耳肥大,圓眼,吻部前凸,有很多道皺摺,身體蜷曲,尾端與吻部相接。同形的玉飾在遼寧、內蒙古、河北等地均有發現。有人認為它是由豬神化、衍變而來,是神話傳說的龍的形象的早期形式。內蒙古翁牛特旗三星他拉村和黃谷屯出土的玉龍是豬龍玉飾的進一步發展。三星他拉玉龍高26厘米,墨綠色,吻部前突,鼻齊平,眼細長突起,頭頂有扁薄的長鬣披於脊背,鬣的尾端寬大並向上揚起,與前伸的頭部取得平衡,尾上彎起,身軀呈C形,背部正中有圓孔,可以繫繩懸掛,通體光潔潤澤,輪廓剛勁而優美,是原始社會玉雕中的傑作。河南濮陽仰韶文化墓葬發現了 3組用蚌殼擺塑而成的龍、虎圖案,最大的一組,龍長1.78米,虎長1.39米,皆側置背向主人。至可怪異的是龍的形象竟與後世流行的龍的樣式十分接近。紅山文化遺址還出土有玉和綠松石雕刻的鳥、龜、虎形□和魚形石墜等小型的動物形象作品。玉鳥和玉蟬、龜等在江南地區的新石器時代文化遺址中也多有發現。在江蘇、浙江、上海等地的良渚文化遺址中發現的玉琮上的獸面紋,為商、西周時代流行的獸面紋的早期樣式。其中雕琢最為精工的是江蘇武進寺墩所出的一件,為扁方柱體,高7.2厘米。浮雕與線刻結合的獸面共8組,分做上下兩層。下層的4組均以四角為中軸作對稱的安排,眼為重圈,包著橢圓形的眼睛,鼻為扇形凸面,嘴為橫條形,在五官範圍和框線上,刻有細密勻稱的花紋,最細的線條僅0.7絲米。上層的 4組圖案為同一獸面紋的簡化形式。這些玉器具有宗教的、禮儀的性質。龍的形象和獸面紋浮雕,顯示了原始社會藝術與奴隸社會藝術之間的淵源關係。紅陶獸形壺

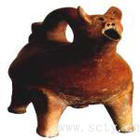

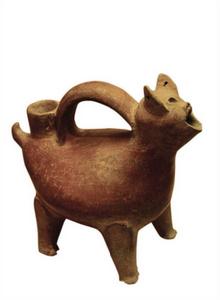

紅陶獸形壺,1959年出土于山東泰安大汶口遺址。山東省博物館收藏。 此壺高21.6厘米;夾砂紅陶

在遠古,先民過著茹毛飲血的生活。後來,知道了用火,懂得了熟食。在燒烤過的土變得異常堅硬;而泥土摻和適量的水,便會有粘性和可塑性。先民們用稀泥糊在籃筐上,偶然被火燒,籃筐燒沒了,剩下了陶質的容器。又不知過了多少年反覆實踐,人們懂得了將可塑性的泥土做成器皿,在火上燒烤,於是,產生了陶器。人類有了陶器,更利於熟食,更好地貯存什物。陶器在人類生活中起到巨大的作用,恩格斯說,人類學會制陶術,標誌著人類蒙昧時代的結束,野蠻時代的開始。

傳說陶器是由一個叫嫘祖的發明,傳授給眾人的。考古資料表明,全國各地在新石器時代都生產陶器。最早的陶器,一般用泥搓成成條,一圈圈地盤築成器,即所謂的盤築法。近年在甘肅大地灣等地還發現有將泥先捏成塊,拼接成器的,即所謂拼接法。人們學會了制陶,更進一步探索,用輪修整陶坯的口沿,使之光整,陶器的製作工藝於是日臻成熟。陶器的產生和發展,是我國燦爛的古代文化的重要組成部分,新石器時代某些部族共同體的存在及其物質文化水平,從陶器上可以得到一定的反映,同時在古代保留下來的遺存中,以陶器為最多,因之在考古學中把陶器作為衡量文化性質的重要因素之一。

六十年代,當大汶口文化剛被人們發現之初,發達的養豬業就成了這個文化的一個顯眼的突出特點。考古學家發現泰安大汶口墓地流行豬頭隨葬,其中有一座大型墓,墓主人隨葬的獵頭多達14個。在三里河遺址的一座房址的旁邊,被清理的一個袋狀窖穴里發現埋有5具完整的幼豬骨架,考古學家認為這個遺址可能是一處地穴式豬圈。這件紅陶獸形壺是家畜養業在原始造型藝術上的生動反映,同時也體現了大汶口文化的居民已經能夠抓住動物的一瞬間的有趣的動作,並用自己的雙手把它藝術地表現出來。

紅陶獸形器在新石器時代中發現不多,在大汶口遺址中,三分之一以上的墓葬用豬隨葬,養獵業相當發達。當時人們的生活需要豬,而死後還將豬作為私有財產隨葬墓中,豬在人們的生活中占有重要地位,於是便有人將豬的形象塑成器物以供使用和觀賞。大汶口文化和山東龍山文化是先後相承的兩個文化,故均出土相類似的獸形陶器。這件大汶口獸形陶器,雕塑生動自然,無一牽強做作之處,是我國新石器時代獸形器的佳作。從獸形器的造型上可看出,大汶口文化的先民們已經掌握了動物各部位的比例結構和體形外表的不同凸凹高低,使人不管從正面、側面或任何不同的角度看,都能給人以逼真的感覺,表明先民們的陶塑才能已經達到了突破寫實來進行創作的階段,在造型藝術上已有很深的造詣。

因此,可以這樣說,陶器的出現,不能簡單地理解為智慧火花的迸進,更不能把它當作偶然遇到的“機遇發現”。它應該是在一定社會歷史和技術條件下產生的並對物質環境改造的能力的反映;應該是人類在長期的社會實踐過程中,依我自己的直觀和洞察力對自然規律的發現和運用的結果;還應該把它看作是人類對水、火和泥土的征服。對此,歷史學家郭沫若在他寫的一首詞里,給陶器的出現作出了富有哲理的科學解釋,充分顯示著藝術可以產生並揭示真理的動力。這首詞是:“土是有生之母,陶為人所化裝,陶人與土配成雙,天地陰陽醞釀。水、火、木、金協調,宮、商、角、徵交響。匯成陶海嘆江洋,真是森羅萬象”。

青瓷“獸形器”的思考

青瓷獸形器是傳承青銅獸形尊而來,西晉墓葬出土較常見,這時它的作用已有所改變,實際上已變成了一種“備物而不可用,知喪道也”(孔子語)的明器,已沒有多少實用價值。這些陶瓷獸形尊(燈)只發現於墓葬之中,不見於建築遺址中出土,可知不是為生人而造,而是專為死者而燒制的明器。既為“鬼器”,也就不可能與生人所用實物等同,談它的作用就必須對照同類實用器,而與之最相似的是青銅獸形尊,那么這些青瓷獸形器即為“有形而無實”的明器獸形尊。三國~兩晉,瓷器上大量的鳥紋裝飾,“幾乎所有的動物,甚至連豬圈模型里的豬都刻劃了雙翼。沈約《赤松澗詩》云:‘願受全液方,片言生羽翼。’淮南王劉安《八公操》寫道:‘公將與予生毛羽兮,超騰青雲蹈梁甫兮。’這些都是反應出當時仙化得道思想的流行。”河南博物院藏東漢彩繪陶臥羊尊

河南博物院藏東漢彩繪陶臥羊尊,除背部有注口外,頸旁及尾部均開有小圓孔和小方孔。它只有青銅獸形尊

西晉青瓷辟邪

西晉青瓷辟邪水注

江西省博物館藏西晉青瓷辟邪水注,見馬自樹主編《中國文物定級圖典·二級品》,釋文曰“辟邪形似獅,頭

西晉青瓷獅形燭台

東晉青瓷辟邪

東晉青瓷辟邪,做工都比較規整,該辟邪為模印法成型,出土於義烏東晉義熙十年(414年)墓,義烏市博物

六朝青瓷獸形水盛