基本簡介

照相機

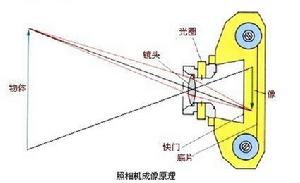

照相機照相機簡稱相機,是一種利用光學成像原理形成影像並使用底片記錄影像的設備。很多可以記錄影像設備都具備照相機的特徵。醫學成像設備、天文觀測設備等等。照相機是用於攝影的光學器械。被攝景物反射出的光線通過照相鏡頭(攝景物鏡)和控制曝光量的快門聚焦後,被攝景物在暗箱內的感光材料上形成潛像,經沖洗處理(即顯影、定影)構成永久性的影像,這種技術稱為攝影術。

歷史發展

照相機

照相機最早的照相機結構十分簡單,僅包括暗箱、鏡頭和感光材料。現代照相機比較複雜,具有鏡頭、光圈、快門、測距、取景、測光、輸片、計數、自拍等系統,是一種結合光學、精密機械、電子技術和化學等技術的複雜產品。

在公元前400年前 ,墨子所著《墨經》中已有針孔成像的記載;13世紀,在歐洲出現了利用針孔成像原理製成的映像暗箱,人走進暗箱觀賞映像或描畫景物;1550年,義大利的卡爾達諾將雙凸透鏡置於原來的針孔位置上,映像的效果比暗箱更為明亮清晰 ;1558年,義大利的巴爾巴羅又在卡爾達諾的裝置上加上光圈,使成像清晰度大為提高;1665年,德國僧侶約翰章設計製作了一種小型的可攜帶的單鏡頭反光映像暗箱,因為當時沒有感光材料,這種暗箱只能用於繪畫 。

1822年,法國的涅普斯在感光材料上制出了世界上第一張照片,但成像不太清晰,而且需要 八個小時的曝光。1826年,他又在塗有感光性瀝青的錫基底版上,通過暗箱拍攝了一張照片。

1839年,法國的達蓋爾製成了第一台實用的銀版照相機 ,它是由兩個木箱組成,把一個木箱插入另一個木箱中進行調焦,用鏡頭蓋作為快門,來控制長達三十分鐘的曝光時間,能拍攝出清晰的圖像。

1841年光學家沃哥蘭德發明了第一台全金屬機身的照相機。該相機安裝了世界上第一隻由數學計算設計出的、最大相孔徑為1:3.4的攝影鏡頭。

1845年德國人馮·馬騰斯發明了世界上第一台可搖攝150°的轉機。 1849年戴維·布魯司特發明了立體照相機和雙鏡頭的立體觀片鏡。1861年物理學家馬克斯威發明了世界上第一張彩色照片。

1860年,英國的薩頓設計出帶有可轉動的反光鏡取景器的原始的單鏡頭反光照相機;1862年,法國的德特里把兩隻照相機疊在一起,一隻取景,一隻照相,構成了雙鏡頭照相機的原始形式;1880年,英國的貝克製成了雙鏡頭的反光照相機。

照相機

照相機1866年德國化學家肖特與光學家阿具在蔡司公司發明了鋇冕光學玻璃,產生了正光攝影鏡頭,使攝影鏡頭的設計製造,得到迅速發展。1888年美國柯達公司生產出了新型感光材料--柔軟、可卷繞的“膠捲”。這是感光材料的一個飛躍。同年,柯達公司發明了世界上第一台安裝膠捲的可攜式方箱照相機隨著感光材料的發展,1871年,出現了用溴化銀感光材料塗制的乾版,1884年,又出現了用硝酸纖維(賽璐珞)做基片的膠捲。

1906年美國人喬治·希拉斯首次使用了閃光燈。1913年德國人奧斯卡·巴納克研製出了世界上第一台135照相機。

從1839年至1924年這個照相機發展的第一階段中,同時還出現了一些新穎的鈕扣形、手槍形等照相機。

從1925年至1938年為照相機發展的第二階段。這段時間內,德國的萊茲、羅萊、蔡司等公司研製生產出了小體積、鋁合金機身等雙鏡頭及單鏡頭反光照相機。

隨著放大技術和微粒膠捲的出現,鏡頭的質量也相應地提高了。1902年,德國的魯道夫利用賽得爾於1855年建立的三級像差理論,和1881年阿貝研究成功的高折射率低色散光學玻璃 ,製成了著名的“天塞”鏡頭,由於各種像差的降低,使得成像質量大為提高。在此基礎上,1913年德國的巴納克設計製作了使用底片上打有小孔的 、35毫米膠捲的小型萊卡照相機。

不過這一時期的35毫米照相機均採用不帶測距器的透視式取景器。1930年製成彩色膠捲;1931年,德國的康泰克斯照相機已裝有運用三角測距原理的雙像重合測距器,提高了調焦準確度,並首先採用了鋁合金壓鑄的機身和金屬幕簾快門。

1935年,德國出現了埃克薩克圖單鏡頭反光照相機,使調焦和更換鏡頭更加方便。為了使照相機曝光準確,1938年柯達照相機開始裝用硒光電池曝光表。1947年,德國開始生產康泰克斯S型屋脊五稜鏡單鏡頭反光照相機,使取景器的像左右不再顛倒,並將俯視改為平視調焦和取景,使攝影更為方便。

1956年,聯邦德國首先製成自動控制曝光量的電眼照相機 ;1960年以後,照相機開始採用了電子技術,出現了多種自動曝光形式和電子程式快門;1975年以後,照相機的操作開始實現自動化。

數位相機

數位照相機

數位照相機數位相機(又名:數字式相機 英文全稱:Digital Camera 簡稱DC)

概述:數位相機,是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。與普通照相機在膠捲上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同,數字相機的感測器是一種光感應式的電荷耦合-{zh-cn:器件;zh-tw:組件}-(CCD)或互補金屬氧化物半導體(CMOS)。在圖像傳輸到計算機以前,通常會先儲存在數碼存儲設備中(通常是使用快閃記憶體;軟磁碟與可重複擦寫光碟(CD-RW)已很少用於數字相機設備)。

數位相機成像過程:

1.經過鏡頭光聚焦在CCD或CMOS上

2.CCD或CMOS將光轉換成電信號

3.經處理器加工,記錄在相機的記憶體上

4.通過電腦處理和顯示器的電光轉換,或經印表機列印便形成影象。

數位相機是集光學、機械、電子一體化的產品。它集成了影像信息的轉換、存儲和傳輸等部件,具有數位化存取模式,與電腦互動處理和實時拍攝等特點。數位相機最早出現在美國,20多年前,美國曾利用它通過衛星向地面傳送照片,後來數碼攝影轉為民用並不斷拓展套用範圍。

優點:

1、拍照之後可以立即看到圖片,從而提供了對不滿意的作品立刻重拍的可能性,減少了遺憾的發生。

2、只需為那些想沖洗的照片付費,其它不需要的照片可以刪除。

3、色彩還原和色彩範圍不再依賴膠捲的質量。

4、感光度也不再因膠捲而固定。光電轉換晶片能提供多種感光度選擇。

數位相機的誕生:

數位照相機

數位照相機數位相機的歷史可以追溯到上個世紀四五十年代,電視就是在那個時候出現的。伴隨著電視的推廣,人們需要一種能夠將正在轉播的電視節目記錄下來的設備。1951年賓·克羅司比實驗室發明了錄像機(VTR),這種新機器可以將電視轉播中的電流脈衝記錄到磁帶上。到了1956年,錄像機開始大量生產。同時,它被視為電子成像技術產生。

第二個里程碑式的事件發生在二十世紀六十年代的美國宇航局(NASA)。在太空人被派往月球之前,宇航局必須對月球表面進行勘測。然而工程師們發現,由探測器傳送回來的模擬信號被夾雜在宇宙里其它的射線之中,顯得十分微弱,地面上的接收器無法將信號轉變成清晰的圖像。於是工程師們不得不另想辦法。1970年是影像處理行業具有里程碑意義的一年,美國貝爾實驗室發明了CCD。當工程師使用電腦將CCD得到的圖像信息進行數字處理後,所有的干擾信息都被剔除了。後來“阿波羅”登月飛船上就安裝有使用CCD的裝置,就是數位相機的原形。“阿波羅”號登上月球的過程中,美國宇航局接收到的數字圖像如水晶般清晰。

在這之後,數碼圖像技術發展得更快,主要歸功於冷戰期間的科技競爭。而這些技術也主要套用于軍事領域,大多數的間諜衛星都使用數碼圖像科技。

數位照相機

數位照相機在數位相機發展史上,不得不提起的是索尼公司。索尼公司於1981年8月在一款電視攝像機中首次採用CCD,將其用作直接將光轉化為數位訊號的感測器。目前索尼每年生產的CCD占據了全球50%的市場,這正是索尼能夠在數位相機市場上傲視群雄的一個原因,因為核心命脈掌握在自己手中。

在冷戰結束之後,軍用科技很快地轉變為了市場科技。1995年,以生產傳統相機和擁有強大膠片生產能力的柯達(Kodak)公司向市場發布了其研製成熟的民用消費型數位相機DC40。這被很多人視為數位相機市場成型的開端。DC40使用了內置為4MB的記憶體,不能使用其它移動存儲介質,其38萬像素的CCD支持生成756×504的圖像,兼容Windows 3.1和DOS。蘋果(APPLE)公司的QuickTake 100也同時在市場上推出。當時兩款相機都提供了對電腦的串口連線。

這之後,數位相機就如雨後春筍般不斷由各相機廠商推出,CCD的像素不斷增加,相機的功能不斷翻新,拍攝的圖像效果也越來越接近於傳統相機了。

照相機品種繁多,按用途可分為風光攝影照相機、印刷製版照相機、文獻縮微照相機、顯微照相機、水下照相機、航空照相機、高速照相機等;按照相膠片尺寸,可分為110照相機(畫面13×17毫米)、126照相機(畫面28×28毫米)、135照相機(畫面24×18,24×36毫米)、127照相機(畫面45x45毫米)、120照相機(包括220照相機,畫面60×45,60×60,60×90毫米)、圓盤照相機(畫面8.2x10.6毫米);按取景方式分為透視取景照相機、雙鏡頭反光照相機、單鏡頭反光照相機。

鏡頭髮展史

先說徠卡,話說徠卡這個品牌沒有建立以前在1849年,23歲的德國數學家卡爾.開爾納(Carl Kellner)在威茲拉(Wetzlar)成立"光學協會",開始鏡頭與顯微鏡的研發。這時徠卡的前生。在1869年 Ernst Leitz 接管了公司並成為唯一的管理者,他以自己的名字命名公司。這就是著名的Leitz(徠茲)公司。具體說到徠卡(leica)這個品牌的誕生,不得不先說135相機的產生。

奧斯卡·巴納克(Oskar·Barnack),德國一位才華橫溢的機械師,同時也和我們一樣也是一個執著的色友。在上世紀初,工業革命盛興,當時的機械工程師的地位相當於現在納斯達克崩盤前的IT工程師一樣是知識分子中的驕子。

Leica(徠卡)相機的歷史就是從奧斯卡·巴納克擔任徠茲公司研究主任一職才開始的。

德國光學諸雄,徠卡劍走偏鋒,追求小巧。施奈德講究的是有容乃大,內力雄厚。羅墩斯得最出名的是暗(房)(利)器(就是放大鏡頭啦)而蔡斯就是一個全能高手了。135幅面Carl Zeiss T*鏡頭是唯一可以抗衡徠卡的品牌。120中幅中哈蘇也是依靠蔡司T*鏡頭群稱霸專業領域。就是在大幅,Carl Zeiss也有一支小像場的Planar T* 135mm/3.5號稱大幅鏡頭的最大光圈。

德國古鎮耶那Jeona就是著名的卡爾. 蔡司光學的故鄉。也許當時誰也沒有想到卡爾. 蔡司(Carl Zeiss ,1816~1888)一個高中畢業的學徒工將會在這裡創造一個世界光學巨人。

靠著多年的對光學和化學興趣,卡爾在學徒滿之後長期的在當地的耶那大學旁聽。在1846年卡爾. 蔡司正好30歲的時候,他創辦了一個工作室,有20個雇員,早期產品是放大鏡片和簡單的顯微鏡,由於得益於兩位科學家恩斯特-阿貝和奧托-肖特的幫助,蔡司廠光學鏡頭的質量一直處於領先地位。二戰以前設在德勒斯登的生產車間是世界上生產規模最大的照相機工廠。

災難降臨,就在1945年2月14日晚上,德勒斯登照相機工廠被盟軍炸毀,這是個災難。在二戰將近結束時,巴頓將軍的第三軍團占領了耶那,本來打算讓工廠重新開工,由於yalta條約規定美軍的位置必須後退向西移,德國被一分為二,耶那鎮和德勒斯登全部都由蘇軍占領。對於這個光學巨人的財富,俄國人當然不會讓"美帝國主義"染指,於是大量的蔡司高級技術人員被轉移到了蘇聯的基埔市,作為戰爭賠償,蘇軍同時也拆除剩下94%的Carl Zeiss加工廠和製造廠。在基埔建立了現在的Kiev照相機製造廠(所以現在俄羅斯鏡頭靠著偷[搶?]來的一點皮毛技術至今還能在光學領域有著一席之地)。但是德國人的技術好像搶不走,在耶那大學的支持下Carl Zeiss Jeona的LOGO很快又出現了。同時巴頓撤出時,也掠走了的蔡司的126名關鍵的管理人員和技師在老美扶持的聯邦德國(西德)領導下在巴登-符騰堡的奧伯考亨(Oberkochen)重新建廠,Carl Zeiss在"資本主義"社會裡也獲得了新生。但從此蔡司廠也因此一分為二。

東德的產品冠名為:Carl Zeiss Jeona(卡爾. 蔡司.耶那)史稱“東蔡”。生產潘太康相機

西德的產品冠名:Carl Zeiss 史稱“西蔡”

其實東、西蔡在設計上都秉承了蔡司傳統,可是都標榜自己為是為蔡司正宗。塞翁失馬焉知非福,就是這種競爭使得蔡司在光學設計上得到了進一步的進步。

兩德統一後,東西德的蔡司廠又聯手經營。總部仍設在奧伯考亨,擁有員工3500名,同時在世界各地設有分廠。這時的蔡司雙劍合壁,在廣泛的光學領域已經是第一強者。在135領域的Contax還尚有徠卡與之抗衡,但到了120的專業領域Carl Zeiss T*已經是稱雄天下,順我者昌,逆我這亡!哈蘇、祿徠使用蔡司鏡頭才坐到江湖前2把交椅,瑪米亞、勃朗尼卡沒有蔡司支持就注定只能夾縫中求生存。

到了數碼時代,又是蔡司!使得原本是光學外行的sony搖身變成消費級dc業界的老大之一。

和介紹徠卡相同,我們來認識一個人:保羅-魯道夫——鏡頭製造史上最有名的設計師之一,一個對蔡司發展影響最大的一個人。1890 年,他設計出第一隻消像散正光攝影鏡頭(Anastigmat),開創了蔡司廠鏡頭製造的新紀元。1896年魯道夫又發表了大名鼎鼎的普蘭納(Planar)雙高斯結構的鏡頭,對各種鏡頭像差都進行了出色的糾正。此後,世界各地生產的各種品牌的標準鏡頭的設計(包括徠卡)無不受惠於普蘭納。1902年,他又設計出三組四片的"鷹之眼"——天塞(Tessar)鏡頭,結構雖然簡單,價格適中,成像質量卻驚世駭俗,明快銳利。本期的大眾攝影裡面就有一篇"百年天塞"的文章說的就是這個天塞及其衍生設計的鏡頭。

1902年4月25日,柏林的皇家專利委員會將編號為142294的專利證書頒發給了Carl Zeiss Jena公司生產的以Tesser命名的鏡頭。自此一個輝煌的鏡頭家族開始逐漸發展壯大起來。

當我們將目光轉向光學發展史的開端,我們就會看到,在光學歷史的早期(即1839-1855/60年的達蓋而時期),市場上居於統治地位的鏡頭實際只有兩種。它們分別是1839年設計的Chevalier鏡頭,和1840年開發出來的Petzcval鏡頭。1839年Ch.Chevalier在巴黎為達蓋爾式照相機設計了一支光圈為1:18的消色差鏡頭。這是由一組相互膠合的凸透鏡與凹透鏡組成的,它能夠糾正色差和球面相差,但是卻不能改變像場邊緣的歪曲變形以及色散現象。(1924年C.P.Goerz改善了這種鏡頭,使其最大光圈可達1:11,並以Frontar命名,與Tengor方盒式照相機配套出售)。

很小的光圈導致了達蓋爾型照相機的曝光時間至少需要15分鐘,維也納的Josef Petzval教授一直致力於解決鏡頭光圈過小的問題,並於1840年開發出了一款新的鏡頭,其全開光圈可達1:3.7,大光圈鏡頭的出現使得達蓋爾相機的曝光時間明顯縮短,其中用於拍攝人像的達蓋爾相機,曝光時間已經達到了1分鐘以內的水平。經過修正的Petzval式鏡頭在今天的幻燈鏡頭中仍然有著廣泛的套用。Petzval式鏡頭也有其自身的光學限制,這主要表現在用於風光攝影時的邊緣像場模糊現象。世界上最老的照相機生產廠福論達(Voigtlaender)公司在同年便生產出了裝有此鏡頭的金屬相機,這種相機由於產量極少,而成為收藏者們爭崇的對象。一台裝有Petzval鏡頭的金屬相機,在當時的售價在當時也相當高,要120金盾。(與之相比,一匹優良的賽馬也不過100金盾)儘管如此,福論達公司還是銷售出了600台這樣的相機。

1865年,設計師Carl August Von Steinheil 設計出了Periskop。這是一種帶有兩組凹凸透鏡的雙鏡組結構鏡頭。(每組鏡片中含有一片凹凸透鏡,所謂凹凸透鏡也叫半月板型透鏡,顧名思義它的形狀象半月板,是有一片凸透鏡,和一片凹透鏡粘合而成)

1866年他的兒子Hugo Adolph Steinleil將其進一步發展,設計出了Aplanat鏡頭,Aplanat鏡頭同樣具有對稱式雙鏡組結構。這支鏡頭很好的糾正了球型畸變及色差,但卻沒能解決像場邊緣的像散問題。與此結構類似的後繼類型還有C.P.Goerz生產的Lynkeioskop,以及Voigtlaender生產的Euryskop,可以說Aplanat是對稱是雙鏡組結構鏡頭的始祖,現在很多流行的鏡頭都是借鑑了Aplanat的設計。

伴隨著1879年乾板式照相機的出現,攝影變得更加普及。19世紀末鏡頭的設計有了重大的發展,在早期,設計師已經能夠設計出光圈很大但拍攝角度偏小的鏡頭,而到這時大光圈大角度拍攝的需求已經被攝影師提了出來。Petzval教授認識到了要想設計大角度鏡頭,必須首先解決像場邊緣的像散性問題,但無奈當時的可以使用的玻璃種類卻還不能夠滿足設計師的需要。

Adolph Steinheil於1881年獲得了一支非對稱雙鏡組結構鏡頭的專利,將其命名為Gruppen-Antiplanet,這支鏡頭有兩個粘和而成的鏡足構成。通過前鏡組的凸透鏡和後鏡組的凹透鏡作用,在1:6.5的光圈下已經可以達到60度的拍攝角度,這種鏡頭同時在一定限度內克服了像散的問題。同一年Adolph Steinheil又設計出了一支人像鏡頭"Portrait-Antiplanet",與Gruppen-Antiplanet的區別是,這支鏡頭的後鏡組是分開的,這樣的結構成為了日後Triplet鏡頭的設計基礎。1890年德國耶拿的Ernst Abbe和Otto Schott試製出了新的玻璃品種,這種玻璃的生產對於解決鏡頭的像散問題起到了決定性的作用。

英國T.Cooke & Sons光學公司的技術總監Harold Dennis Taylor套用了這種新式玻璃,通過簡化Petzval的設計,得到了一種可以很好矯正像散的鏡頭。這種光圈為1:4.5的Taylor鏡頭,具有輕微的不對稱結構,值得一提的是它只由三片鏡子組成,即所謂的Triplet,兩片凸透鏡和一片凹透鏡將光圈葉片分開。

1889年,耶拿Carl Zeiss公司的設計師Paul Rudolph博士提出了他的像場邊緣像散矯正原則,第一支可以真正矯正像散的鏡頭於1890年被開發出來,這是一支廣角鏡,利用了高斯在1840年設計的一款望遠鏡頭的2組4片結構。Rudolph博士又先後在1897年和1900年設計出了Planar和Unar鏡頭,在1890至1900這十年,總計有10000支非像散鏡被銷售出去。Zeiss公司生產的這些鏡頭均以Anastigmat為標記,由於這一名稱未申請專利,為了防止仿造,Zeiss公司從1900年起,用Protar、Planar和Unar這三個專利名稱標記自己的非像散鏡頭。其中Unar是由四片獨立的鏡片組成,最前段放置一片凸透鏡,然後是一片凹透鏡,兩片半月板型透鏡在鏡頭末端;Protar是由兩組粘合在一起的非對稱的鏡組構成。1900年之後開發出的鋇矽玻璃使得鏡頭不僅能夠矯正像散,同時還能得到平坦的像場。

1902年,Rudolph博士設計出了今天的壽星Tesser,它與Unar、Protar有著緊密的聯繫,這支鏡頭由4片鏡片組成,兩兩一組不對稱的分布在光圈兩邊,其中前組是獨立的兩片玻璃,後組是由一片凹鏡一片凸鏡粘合而成,光線經前組鏡片匯聚,再由後組的粘合平面發散投射到底片平面上。Tessar鏡頭一直以來都被當作是Triplet鏡頭的改型,通過現代對光學歷史的研究,我們又把Tessar鏡頭的起源追述到Portrait-Antilanet。

1902年Zeiss公司開始出售Tessar鏡頭,其中包括用於速拍的最大光圈為6.3的Tessar系列,以及用於翻拍的最大光圈為10的Tessare系列。1905年和1906年設計師E.Wanderleb又將Tessar的最大光圈提升到了4.5和3.5,這些發展都是依靠新品種玻璃的產生。1912年Wandersleb博士又進一步修正了Tessar鏡頭,使其更加流行,這時人們已經可以把Tessar安裝在固定的大型座機上使用。

1921年Tessar的計算數據被進一步調整,這一年Willy博士開發出了適合遠攝的光圈分別為6.3和8的Tele-Tessar,這兩款Tele-Tessar的實際後截距要比鏡頭焦距短,它們並非典型的Tessar結構。只有後來為膠片機生產的Kino-Tele-Tessar和為Contax生產的Tele-Tessar-K才是具有典型Tessar結構的望遠鏡頭。為了適應航空攝影的需要,Zeiss在同年又推出了f 4.5/250 f5/500和f5/700這三支鏡頭。

1927年,Willy Merte博士將Tessar鏡頭的光圈進一步提升至1:2.7。當時這種新開發的Tessar鏡頭被用於大多數攝影機和照相機上。但與當時同樣流行的f/3.5相比,這種鏡頭的邊緣成像清晰度略顯不足。1931年,Zeiss公司用Bio-Tessar 1:2.8/135,1:2.8/165代替了1:2.7/120和1:2.7/165。新的Bio-Tessar是一種由Willy·Merte博士設計的六片三組式消色差Triplet式鏡頭,鏡頭前組由一片凹透鏡與一片凹凸透鏡粘合而成,中間是一片獨立的凹透鏡,後組是由一片凹凸透鏡,一片凹鏡,一片凸鏡粘合而成,中間設定的獨立的凹透鏡可有效的改變像場邊緣的相差問題。此後Zeiss又設計了Apo-Tessar f1:9/1200mm和用於翻拍的S-Tessare f6.3/1200mm。

30年代初,Willy.Metre博士為Zeiss設計出了專用於小畫幅相機的Tessar鏡頭,這支鏡頭的結構來源於Tessar f3.5,只不過光圈提升至了1:2.8,這種鏡頭首先被用在Kolibri 3*4cm相機上,之後便被德雷斯頓的Zeiss Ikon相機廠生產的Contax1 型機作為標頭使用。1934年Zeiss又開發出了前景組經鍍膜的Tessar f2。1939進一步改進的Tessar通過對第6或7片鏡片的矯形,使得Tessar f2在全開光圈是成像變形問題得到了更好的解決。在廣角攝影領域,Zeiss為Contax設計了一款光圈為f1:8的28mm鏡頭,雖然光圈很小,但這支鏡頭的成像角度已達到了75度。直至30年代末,Zeiss一直把Tessar當作自己生產的成像最為銳利的鏡頭,正如那時Zeiss的廣告中所描述的 "Zeiss Tessar-相機的鷹眼"。

二戰之後(1947年),Harry Zoellner博士(現Carl Zeiss Jena廠的技術總監),通過套用新開發的釷元素玻璃設計出了Tessar f2.8/5cm,1951年這款Tessar鏡頭才正式投入市場開始銷售,與f3.5相比,除了光圈增大以外,在成像素質方面也達到了Tessar鏡頭的一個新頂點。 1965年Harry Zoellner博士設計的Tessarf2.4,已經達到了當時光學水平的頂點,但是由於過大的光圈而帶來像質損失,使得這支鏡頭的開發半途而廢。

位於斯圖加特附近的Carl Zeiss Oberkochen工廠,也在致力於Tessar鏡頭的開發,並且為Tessar系列鏡頭光學素質的提高做出了很大貢獻,1956年Wandersleb改進了1938年已獲得專利的Tessar原始鏡頭的設計,生產出適合Contaflex 3/4的鏡間快門型超級Tessar f4/35mm 以及f4/85mm。1962年超級Tessar的全開光圈又被提升至1:3.2。之後Zeiss公司修正了廣角Tessar和望遠Tessar的前鏡組,使得Tessar鏡頭終於可以系列化的套用於Contaxflex相機上,滿足了各個焦段用戶的需求。

至此Tessar鏡頭家族的組織性建設已基本完成,自50年代至今,已有更多的經過改進的Tessar鏡頭被攝影師所套用。同時,其它相機廠也紛紛借鑑Tessar鏡頭的設計生產出了一系列的變形品種,這其中也包括Leitz公司早期的Elmar系列鏡頭。如果有誰想要收集Tessar鏡頭,那么目前在世界上至少還有400多個不同品種的Tessar可供選擇。

龐大的Tessar家族向人們展示了,光學技術的進步如何能使1840年的一支結構簡單的四片鏡,發展成為在今天的攝影領域仍然舉足輕重的鏡頭。

基本組成

照相機

照相機1、鏡頭

鏡頭使景物成倒象聚焦在膠片上。為使不同位置的被攝物體成象清晰,除鏡頭本身需要校正好象差外,還應使物距、象距保持共軛關係。為此,鏡頭應該能前後移動進行調焦,因此較好的照相機一般都應該具有調焦機構。

2、取景器

為了確定被攝景物的範圍和便於進行拍攝構圖,照相機都應裝有取景器。現代照相機的取景器還帶有測距、對焦功能。

3、控制曝光的機構——快門和光圈

為了適應亮暗不同的拍攝對象,以期在膠片上獲得正確的感光量,必須控制曝光時間的長短和進入鏡頭光線的強弱。於是照相機必須設定快門以控制曝光時間的長短,並設定光圈通過光孔大小的調節來控制光量。

4、輸片計數機構

為了準備第二次拍攝,曝光後的膠片需要拉走,本曝光的膠片要拉過來,因此現代照相機需要有輸片機構。為了指示膠片已拍攝的張數,就需要有計數機構。

5、機身

它既是照相機的暗箱,又是照相機各組成部分的結合體。可用框圖表示照相機的最基本組成部分。

其實,就照相機這個基本功能而言,無論是早期的“銀版照相機”,還是已經高度電子化、自動化、電腦化的照相機,其基本原理都沒有多大區別。

工作原理

照相機

照相機照相機品種繁多,按用途可分為風光攝影照相機、印刷製版照相機、文獻縮微照相機、顯微照相機、水下照相機、航空照相機、高速照相機等;按照相膠片尺寸,可分為110照相機(畫面13×17毫米)、126照相機(畫面28×28毫米)、135照相機(畫面24×18,24×36毫米)、127照相機(畫面45x45毫米)、120照相機(包括220照相機,畫面60×45,60×60,60×90毫米)、圓盤照相機(畫面8.2x10.6毫米);按取景方式分為透視取景照相機、雙鏡頭反光照相機、單鏡頭反光照相機。

任何一種分類方法都不能包括所有的照相機,對某一照相機又可分為若干類別,例如135照相機按其取景、快門、測光、輸片、曝光、閃光燈、調焦、自拍等方式的不同 ,就構成一個複雜的型譜。

照相機利用光的直線傳播性質和光的折射與反射規律,以光子為載體,把某一瞬間的被攝景物的光信息量,以能量方式經照相鏡頭傳遞給感光材料,最終成為可視的影像。

照相機的光學成像系統是按照幾何光學原理設計的,並通過鏡頭,把景物影像通過光線的直線傳播、折射或反射準確地聚焦在像平面上。

湯姆900照相機

湯姆900照相機攝影時,必須控制合適的曝光量,也就是控制到達感光材料上的合適的光子量。因為銀鹽感光材料接收光子量的多少有一限定範圍,光子量過少形不成潛影核,光子量過多形成過曝,圖像 又不能分辨。照相機是用光圈改變鏡頭通光口徑大小,來控制單位時間到達感光材料的光子量,同時用改變快門的開閉時間來制曝光時間的長短。

從完成攝影的功能來說,照相機大致要具備成像、曝光和輔助三大結構系統。成像系統包括成像鏡頭、測距調焦、取景系統、附加透鏡、濾光鏡、效果鏡等;曝光系統包括快門機構、光圈機構 、測光系統、閃光系統、自拍機構等;輔助系統包括卷片機構、計數機構、倒片機構等。

鏡頭是用以成像的光學系統,由一系列光學鏡片和鏡筒所組成,每個鏡頭都有焦距和相對口徑兩個特徵數據;取景器是用來選取景物和構圖的裝置,通過取景器看到的景物,凡能落在畫面框內的部分,均能拍攝在膠片上 ;測距器可以測量出景物的距離,它常與取景器組合在一起,通過連動機構可將測距和鏡頭調焦聯繫起來,在測距的同時完成調焦。

光學透視或單鏡頭反光式取景測距器都須手動操作,並用肉眼判斷。此外還有光電測距、聲納測距、紅外線測距等方法,可免除手動操作,又能避免肉眼判斷帶來的誤差,以實現自動測距。

快門是控制曝光量的主要部件,最常見的快門有鏡頭快門和焦平面快門兩類。鏡頭快門是由一組很薄的金屬葉片組成,在主彈簧的作用下,連桿和撥圈的動作使葉片迅速地開啟和關閉 ;焦平面快門是由兩組部分重疊的簾幕(前簾和後簾)構成,裝在焦平面前方附近。兩簾幕按先後次序啟動,以便形成一個縫隙。縫隙在膠片前方掃過,以實現曝光。

光圈又叫光闌,是限制光束通過的機構,裝在鏡頭中間或後方。光圈能改變能光口徑,並與快門一起控制曝量。常見的光圈有連續可變式和非連續可變式兩種。

自拍機構是在攝影過程中起延時作用,以供攝影者自拍的裝置。使用自拍機構時,首先釋放延時器,經延時後再自動釋放快門。自拍機構有機械式和電子式兩種,機械式自拍機構是一種齒輪傳動的延時機構,一般可延時8~12秒 ;電子式自拍機構利用一個電子延時線路控制快門釋放。

取景器為了確定被攝景物的範圍和便於進行拍攝構圖,照相機都應裝有取景器。現代照相機的取景器還帶有測距、對焦功能。

結構元件

照相機

照相機通常,照相機主要元件包括:成像元件、暗室、成像介質與成像控制結構。

成像元件可以進行成像。通常是由光學玻璃製成的透鏡組,稱之為鏡頭。小孔、電磁線圈等在特定的設備上都起到了“鏡頭”的作用。

成像介質則負責捕捉和記錄影像。包括底片、CCD、CMOS等。

暗室為鏡頭與成像介質之間提供一個連線並保護成像介質不受干擾。

控制結構可以改變成像或記錄影像的方式以影像最終的成像效果。光圈、快門、聚焦控制等。

術語解釋

成像平面(焦平面):一般是指成像材料所在的平面。光經過鏡頭聚集在成像平面上,從而形成清晰的照片。

焦距:是指鏡頭距底片的距離。如果焦距合適,景物反射的光通過鏡頭能夠聚集在成像平面上,成為一個點,如果焦距不合適,則成為一個圓,從而導致照片發虛。

曝光:快門打開時,光線透過鏡頭,經過光圈,進入暗室,最後照在成像材料上,這個過程稱為曝光。

曝光量:曝光量是指一次曝光中光線的多少。如果曝光量過低會使得照片顏色發暗,如果曝光量過高會使照片顏色發白,過低或過高都會使照片中的細節丟失。曝光量通常是由光圈值和快門速度共同決定的。

光圈值:是指暗室視窗的大小,光圈值越低,視窗越大,則透進的光越多,使得曝光量增加,反之亦然。

快門速度:是指快門打開的時間,如果快門速度越慢,打開的時間越長,光透進的越多,使得曝光量增加,反之亦然。如果被攝物是移動的物體,則需要較快的快門速度。

景深:指照片中景物都能清晰顯示的前後距離,在風景照片中要求景深大,較小的焦距能獲得較大的景深。

變焦:數位相機之變焦分為光學與數位兩種。光學變焦是通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物數位變焦是簡單地將CCD所截取之影像加以裁剪。

光圈優先:指拍攝人手動指定一個光圈值,照相機根據測光結果自動計算對應快門速度的曝光模式,適合需要控制景深的場景

快門優先:指拍攝人手動指定一個快門速度,照相機根據測光結果自動計算對應光圈值的曝光模式,適合拍攝快速移動物體的場景。

成像過程

傳統相機成像過程:

1、鏡頭把景物影象聚焦在膠片上

2、片上的感光劑隨光發生變化

3、片上受光後變化了的感光劑經顯影液顯影和定影

形成和景物相反或色彩互補的影象

數位相機成像過程:

1.經過鏡頭光聚焦在CCD或CMOS上

2.CCD或CMOS將光轉換成電信號

3.經處理器加工,記錄在相機的記憶體上

4.通過電腦處理和顯示器的電光轉換,或經印表機列印便形成影象。

具體過程:

對膠片相機而言,景物的反射光線經過鏡頭的會聚,在膠片上形成潛應影,這個潛影是光和膠片上的乳劑產生化學反應的結果。再經過顯影和定影處理就形成了影像。

數位相機是通過光學系統將影像聚焦在成像元件CCD/ CMOS 上,通過A/D轉換器將每個像素上光電信號轉變成數碼信號,再經DSP處理成數碼圖像,存儲到存儲介質當中。

光線從鏡頭進入相機,CCD進行濾色、感光(光電轉化),按照一定的排列方式將拍攝物體“分解”成了一個一個的像素點,這些像素點以模擬圖像信號的形式轉移到“模數轉換器”上,轉換成數位訊號,傳送到圖像處理器上,處理成真正的圖像,之後壓縮存儲到存儲介質中。

分類劃分

數位照相機

數位照相機照相機一般可按其使用技術特徵如:畫幅大小、取景方式、快門形式、測光方式來分類,也可按照相機的外形和結構來分類。具體分類情況如下:

1、照相機根據其成像介質的不同

可以分為膠片相機與數位照相機以及寶麗來相機。膠片相機主要是指通過鏡頭成像並套用膠片記錄影像的設備。而數位照相機則是套用半導體光電耦合器件和數字存儲方法記錄影像的攝影設備,有使用方便,照片傳輸方便,保存方便等特點。寶麗來相機又稱一次成像相機,是將影象直接感光在特種像紙上,可在一分鐘內看到照片,合適留念照等。

2、按照相機使用的膠片和畫幅尺寸

可分為35mm照相機(常稱135照相機)、120照相機、110照相機、126照相機、中幅照相機、大幅照相機、APS相機、微型相機等。135照相機使用35mm膠片,其所拍攝的標準畫幅為24mm X 36mm,一般每個膠捲可拍照36張或24張。

3、按照相機的外型和結構

可分為平視取景照相機(viewfinder)和單鏡頭反光照相機(單眼相機)。此外還有摺疊式照相機、雙鏡頭反光相機、平視測距器相機(RANGFINDER)、轉機、座機等等。

4、按照相機的快門形式

可分為鏡頭快門照相機(又稱中心快門照相機)、焦平面快門照相機、程式快門照相機等。

5、按照相機具有的功能和技術特性

可分為自動調焦照相機,電測光手控曝光照相機,電測光自動曝光照相機等。此外還有快門優先式、光圈優先式、程式控制式、雙優先式、電動卷片(自動卷片、倒片)照相機,自動對焦(AF)照相機,日期後背照相機,內裝閃光燈照相機等。

有時也可按照相機的用途來分,如專業相機和消費類相機(傻瓜相機)、一步成象照相機、立體照相機;有時也可按鏡頭的特性分為變焦或雙焦點照相機。實際上一架現代照相機往往具有多方面的特徵,因此應以綜合性的方式來定義。

照相機品牌

佳能照相機

佳能照相機康太時(Contax)

富士膠片(Fujifilm)

Greatwall(長城)

哈蘇(Hasselblad)

騎士(Horseman)

基輔(Kiev)

柯尼卡美能達(KonicaMinolta)

徠卡(Leica)

林好夫(Linhof)

LOMO

瑪米亞(Mamiya)

密諾斯(Minox)

Noblex

寶麗來(Polaroid)

百佳(Practika)

哈蘇(Hasselblad)

祿萊福萊(Rolleiflex)

祿萊(Rollei)

海鷗(Seagull)

鳳凰相機

鳳凰相機鳳凰(Phoenix)

Shanghai(上海)

仙娜(Sinar)

Tessina

Toyo

雅西卡(YASHICA)

ZenzaBronica

卓爾基(Zorki)

樂聲(panasonic)

購買技巧

一次性照相機

一次性照相機選擇一架質量優良的照相機,是拍攝成功的基本保證。然而,任何照相機都不是完美無缺的,各種類型的照相機都有其特殊的,其它照相機所不能替代的作用,有些功能很全的照相機往往又會失去個性,價格也高,所以在購買相機要權衡一下各種相機的利弊,從便利性,適用性和可靠性等多方面進行綜合考慮。另外,不同年齡,不同職業的人對照相機的要求也各不相同,青年人喜歡新穎,外觀漂亮,老年人喜歡操作簡便,職業攝影師注重經久耐用和功能齊全,家庭攝影要求質量可靠又價廉物美。但不管選擇什麼樣的機型,都必須進行仔細的挑選。

首先可從照相機的外表進行檢查,要求無變形,無劃痕,電鍍氧化表層均勻,無泛黃,鏽蝕,剝落現象。裝飾皮革或漆層沒有脫落,晃動時沒有異常的響聲。然後再檢驗內在質量。

鏡頭是照相機的眼睛,是成像質量的關鍵,挑選時要格外仔細。檢查時可將鏡頭卸下,或是打開照相機的後背,將光圈開到最大,打開B門,將鏡頭對準白牆或白紙,利用透射光觀察內部鏡片,看鏡片有無碎裂,開膠(鏡片呈半透明銀白色狀),發霉(出現不規則的放射狀或枯樹枝狀霉斑),劃傷以及各種雜物等。鏡頭中如有氣泡,只要不大,並不在鏡頭中央,一般不影響鏡頭質量。

調節光圈調節環,光圈葉片的張開,收縮應靈活有序。檢查單鏡頭反光照相機時,鏡頭裝在機身上時光圈應是全開的,按下快門後應能自動收縮到預定的光圈孔徑,隨後即恢復到全開狀態。

鏇轉調焦環,變焦環時,手感應既平穩又順暢,阻力均勻而不發澀,竟筒不應有各種鬆動現象。

檢查快門時要打開快門後背,通過觀察和聽聲音相結合的方法,判斷各檔快門速度的開啟時間長短有無差別,感覺是否與快門調節環上的刻度一致。同時,檢查自拍系統,應在8~12秒之間釋放快門。

寶麗萊484證件照相機

寶麗萊484證件照相機再檢查卷片上弦等機構是否靈活可靠。在購買135照相機時,要檢查卷片的八牙輪轉動情況。平時,八牙輪不能向暗合方向轉動,只有按下倒片按鈕時才允許逆轉,否則裝片後就會打滑。輕壓照相機後背的壓片板,看彈簧力量是否均勻,並注意壓片板以及片框上是否有毛刺,以免劃上底片。

取景器應清潔明亮。選擇一個進處的物體和一個遠處的物體對焦,看鏡頭上的刻度讀數和是否基本吻合。對於自動對焦的照相機,可選擇遠近不同的物體,將取景器中心對準這些物體,按動快門時(包括半按快門)鏡頭應有面顯的伸縮動作(向遠處對焦時鏡頭縮回,近處時鏡頭伸出)。

檢查帶有電子測光功能的或全自動曝光的照相機時,先裝上電池,打開測光開關,對明暗不同的景物測光,曝光表讀數應迅速靈敏地作出反應。對於自動曝光的照相機,需要試一下自動光圈或自動快門(有的為程式快門)對不同光線的反應是否靈敏。

使用方法

三友135照相機

三友135照相機1、拍攝時,相機要拿正。在拍攝人像、建築物時,相機鏡頭不能過仰、過俯或左右傾斜,否則會使拍攝對象上大下小或上小下大,或使景物的水平向偏離地平線,使景物有東倒西歪的感覺。

2、拍攝時,相機要拿穩。否則會使影像出現雙影或模糊不清。持之以按快門不要用力過猛,特別是在1/30秒以下更要注意穩定。要像射擊時扣扳機一樣,先輕輕地按下第一道簧,抓住時機再及時按第二道簧。1/15秒以下最好用三腳架,或將相機依託在固定物上拍攝。

3、使用自拍器時,要輕輕地撥。在沒按下快門之前,切勿硬撥回原位,否則容易損壞自拍器的彈簧和齒輪。

4、在使用簾式,小型相機時,特別要注意保護布簾,切勿用手指使勁摸觸,尤其不能讓尖的東西弄破布簾。

5、相機鏡頭不能長時間對著太陽,防止漏光。尤其是布簾快門的相機,因為太陽光聚焦的作用,容易燒壞布簾。

寶麗來照相機

寶麗來照相機6、定快門速度時,不能定在相鄰的兩級速度中間。相機調速盤的每個刻度上,都有個小穴或小槽,必須撥定到位,才能正常運行,指在兩級速度之間,不但得不到準確的速度,而且容易損壞快門。光圈的級數,可以指在兩級光圈係數之間。

7、在使用小型相機時,最好要養成先上膠捲後調速度盤的習慣,有的小型相機在上膠捲前是定不準速度的。

8、使用相機後,必須檢查快門和自拍設備是否放鬆,因快門結構的核心機件是彈簧,彈簧緊張的時間過長,易使彈力減弱,影響快門速度的準確性。

總之,相機的種類很多,使用相機的方法也不盡同。使用相機時,先要查看相機的型號、鏡頭的規格、使用的方法等。新的相機都有說明書,要仔細閱讀,熟悉各部件的性能和操作方法。沒有說明書而以不清楚的,一定要問清,切勿強行撥弄。在拍照前,還要檢查一下相機的附屬檔案帶全了沒有,甚至連膠片捲軸這類小件都要考慮周到,稍有疏忽便會影響攝影的順利進行。

注意事項

(1)儘量不要直接拍攝烈日

數位相機在使用時儘量不要直接拍攝太陽或者強光,單眼相機雖然只是快門按動一下進行曝光,強光對感測器影響比較小,但是長時間的對著強光很可能會損壞相機的測光系統。而卡片相機光路是直接對著光源的,感測器一直是處於工作狀態,對著太陽時間長會造成感測器的老化,所以儘量不要去嘗試拍攝太陽,特別是中午的烈日。

(2)卡片相機開啟“休眠”,縮回鏡頭

對於鏡頭可以伸縮的卡片機而言,其伸縮鏡頭都是很脆弱的,建議最好開啟相機的“休眠”功能,這樣在一段時間不進行操作後鏡頭可以自動縮回,自帶鏡頭蓋會關閉,避免鏡頭在無意的磕碰中損壞變形,輕觸快門就會回到拍攝狀態。

(3)不要經常在戶外將鏡頭從機身上擰下來

不要經常在戶外將鏡頭從機身上擰下來,在戶外不可避免地會進入灰塵。更換鏡頭時,要在灰塵不大的情況下,儘量在室內完成,剛剛掃完地或者剛剛疊完被子均不可更換鏡頭

保養技巧

相機

相機一台相機只要好好保養,就一定可以長壽。所以我們建議相機在長時間不用時,應加以保養。

如果在海邊或山上,你可用氣吹將相機上的灰塵去掉,並用軟布擦乾淨,注意:不要直接擦鏡頭。不要使用潤滑油。避免劇烈的震動。不要將相機直接放在行駛的汽車和火車上。清潔鏡頭時套用氣吹、毛筆將灰塵去掉,用清潔鏡頭專用的麂皮擦拭鏡 頭。 當鏡頭髮 時,應將相機送到維修中心。此外,應將相機放在通風的環 境中,在天氣潮濕時,別忘了放一包乾燥劑在相機旁。當然,高溫跟灰 塵多的地方,都不適合收放相機。最後要提醒您,定期檢查勝於一切!

注意清潔!

相機的鏡頭要用專用的拭紙、布擦拭,或以駱駝毛拂 ,以免刮傷。要去除鏡頭上的塵埃時,最好用吹毛刷,不要用紙或布;用嘴吹風時,要 小心避免口水沾上鏡片。要濕拭鏡片時,請用合格清潔劑,不要用酒精之類 的強溶劑。鏡頭上最好加裝保護鏡或濾光鏡,可加長鏡頭上透鏡壽命。 如果到海邊照相,回家後務必要用軟布沾乾淨的水,將相機全部擦拭一 次,因為鹽份的吸水性及腐蝕性都非常強。

萬一不幸發霉.

鏡頭髮霉極輕微時,應儘速送至合格的照相器材行清洗。但如果可以清楚看到發霉腐蝕鏡頭的樣子時,表示它已經回天乏術了。相機鏡頭是非常 精密的組件,稍有瑕疵就不可能對得好焦距,因此要小心預防長霉的情形。

(1) 鏡頭部份—用擦眼鏡的鹿皮及清鏡頭的藥水反覆清潔。不過清得掉也 先別高興, 因為已經長過霉的部份以後很容易再長。如果是長在鏡頭裡 面的,就沒法自己清,送去洗花費又等於再買一台。總之要特別注意保 存在乾燥的地方。

(2) 其它部份—用擦眼鏡的鹿皮及清鏡頭的藥水反覆清潔。不管怎么樣,已經長過霉的部份,就是很容意舊疾復發。所以如你發現已影響到拍 攝,你的相機大概就快壽終正寢了。

(3) 送洗相機—可能會打亂原廠的設定或破壞鏡頭原有的最佳解析度。相 機出廠時都會經電腦調整,尤其是鏡頭組件,所以送洗時品質可能會受影響。這就是為什麼有些人寧願再買一台新的相機。

謹記保養之道

不管你有沒有常在使用相機,建議每半年最好還是進行一次保養收 藏的動作。步驟如下:

(1) 洗手。取下相機套、電池、底片。

(2) 用乾淨的 一般軟毛刷或空氣噴嘴清除里外所有的灰塵,切記鏡頭部份最好不要隨 便清理以免刮壞。清鏡頭要用鏡頭用的軟毛刷或是眼鏡用的鹿皮,藥水 可在鏡頭髒時才用,但不可直接滴在鏡頭上A要滴在鹿皮或拭鏡紙上才擦。(千萬別用面紙)

(3) 除鏡頭外,其它部份可用稀釋過的穩潔加鹿皮來 輕擦,去除髒污及指紋。

(4) 準備有封口 的那種透明塑膠袋(有拉 那種,完全隔絕空氣流通,可裝液體用的), 置入相機,再放入一個除濕劑(糕餅盒中常有,但注意是除濕劑或除氧 劑,別用錯了!),再放入一張白紙(寫上保養日期),捏捏袋子讓袋內空 氣減少即可封口。

有關相機收藏

當相機保養好後,還要妥善收藏!

(1) 有電子防潮箱最好。只要清潔好,相機沒有明顯水份在上面,不用塑 膠袋就可以直接放進去了。

(2) 相機套及相機要分開收藏。如果相機還套在套子裡就收起來,時間一 久你會發現不透氣的地方居然長出霉花了。等到霉花霉花滿天下,那就 麻煩了。

(3) 記得「陰涼不潮濕」的位置即可。這樣子你的相機用個一二十年應沒問題。

怎樣清潔鏡頭

數位相機大多無法安裝保護濾鏡,或者安裝非常不便。平時在拍攝時鏡頭裸露在外面很容易一不小心就弄上點灰塵、按上一個手印或留下點唾沫什麼的。雖說鏡頭表面的指英灰塵、水漬對於成像並無太大影響。只要不讓強烈的陽光直射到鏡頭上引起灰霧眩光就可以了。但是喜愛相機的你又怎能容忍心愛的相機鏡頭變成大花臉?不乾淨怎么辦?擦唄!

現在的鏡頭一般都有多層鍍膜,一不小心就會把鍍膜擦傷,鏡片擦花。對鏡頭造成不可挽回的損失。我到底是擦還是不擦呢?我的經驗是鏡頭總是越擦越糟,而不是越擦越好,不要指望可以把鏡頭恢復到剛出廠時嶄新模樣。所以建議不到萬不得已不要擦拭鏡頭。開擦之前先得準備一些工具。常規武器有鏡頭水、鏡頭紙(或者濕鏡頭紙)、鏡頭布(或麂皮)、吹氣球、脫脂棉。好,下面開始動手。

先用吹氣球吹去灰塵,個別吹不走的用鏡頭紙小心剔去,一定要小心,不要用力。取少許脫脂棉,沾鏡頭水,濕一點好,小心粘去仍在鏡頭上的灰塵、污漬。這個過程不可硬來,否則易損傷鏡頭。在確保表面無可見的灰塵顆粒後,可以大面積擦拭。

先準備較小的棉花球(用濕鏡頭紙也可)若干,壓遍成餅狀,大小以鏡面三分之一為宜。再準備大棉花球若干,也壓遍成餅狀,大小以鏡面三分之二至四分之三為宜,儘量不要讓棉纖維暴露工作面上。用小棉花球沾鏡頭水,乾一點好,由中心以螺鏇狀擦拭鏡面,不要走回頭路。然後,趁鏡頭水未乾時,用大棉花球以同樣方式輕擦鏡面。若一次效果不滿意,可以在來一次,但用過的棉花球就不要再用了。千萬注意不要讓鏡頭水直接接觸鏡頭表面,一定要用鏡頭紙,否則可能會損傷鏡頭的鍍膜或者鏡頭水沿鏡片邊緣滲入鏡頭內,造成鏡片起霧,甚至脫膠。

如果沒有鏡頭水怎么辦?沒關係,可以用朝鏡頭表面哈氣來代替。但是得注意:哈氣時不要厥著嘴,應該張大嘴巴,輕輕哈氣,這樣才不會噴出唾沫。我們只要在鏡頭表面產生一層薄霧就行了。如果鏡頭是由塑膠鏡片組成的,那最好還是不要用鏡頭水,也不要用酒精加乙醚的混合液來清潔鏡頭。一定要擦還是用哈氣的辦法。但是,無論如何小心擦拭,對鏡面鍍膜總是有損害的,所以不到萬不得已決不要擦拭鏡頭。

怎樣防潮

相機不用時,應把它保存在「防潮箱」或「防潮盒」中(電子的更好)。切 忌置放在衣櫥或書櫃中,因為衣服及書籍都是吸濕性很強的東西。如果 有照相機的皮套子,要和照相機分開保存,因為皮革的吸濕性也很強。 如果將有長時間不會用到相機,記得把電池取出來。極高溫、極低溫或 潮濕的環境都不利於相機的保存。

相機維護

照相機

照相機1.使用時特別注意握緊相機,最好把相機帶套在手腕或脖子上,以免相機從手中脫落掉在地上摔壞,也要防止其它強烈震動使其性能受到影響。

2.防止較長時間對著強烈日光或其它強光源拍照。雖然CCD和CMOS比較耐強光和高溫,但仍需注意防止灼傷或受損。特殊情況下,無法避開強烈日光或強光源時,要儘量縮短拍照時間。

3.遠離強磁場和強電場。強磁場或強電場會影響數位相機中電路的正常工作,甚至造成故障。所以不要把數位相機隨手放在電視機、音響、電磁灶等有強磁場和強電場的電器設備上。

4.防水防潮。在高溫高濕的環境中使用,鏡頭容易發霉、電路易出故障。如果在潮濕環境中使用後或不慎相機被雨淋濕,要及時涼乾或吹乾。

5.防煙避塵。不可在煙、塵很大的地方使用。迫不得已在此環境在中使用後應及時清潔處理。拍照間隙應及時蓋上鏡頭蓋。

拍攝須知

01、經常重設相機設定

有時候你看到了可以成為一張好的照片的場景,卻卻因為相機感光度和飽和度還停留在上一張照片拍攝的數值從而錯失機會更讓人沮喪的了。避免這一情況的發生要依靠檢查和重置。關於你相機的設定都需要在拍攝完一張照片後更換,從而將每一次拍攝最佳照片的機會,留給下一次的拍攝。

02、記憶卡須刪除時應選擇格式

格式化你的記憶卡是將它的所有數據擦掉,從而重新記錄任何有關相機的信息。而刪除你的圖片則不是。因此,永遠記得格式化你的記憶卡,從而將數據資料損壞的風險降到最低。

03經常更新相機固件

固件是在相機內傳輸圖像、設定全機參數甚至是決定哪些功能是使用者可以操作的軟體。要時常查閱你的機器製造商的網站,確保你的單眼相機的固件是最先進的。

04保持相機電池滿電

不要總是假設相機的電池是充滿電的,要確認它是充滿電的。在出行前給電池充電,從而保證電池能量充足。有時,最好配一塊備用電池,。

05設定合理的圖片解析度

大多數時候,不論被攝物是什麼,都使用相機提供的最大圖片解析度進行拍攝。有的時候,降低圖片解析度不僅可以使記憶卡拍取更多的圖片,還能增加拍攝速度及出圖效果。

![照相機[影像設備] 照相機[影像設備]](/img/3/c14/nBnauM3X1UTN2gjN4gzNxczN5MTMzkjN1QDNyQTNwAzMwIzL4czLwczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)