簡介

漢委奴國王印

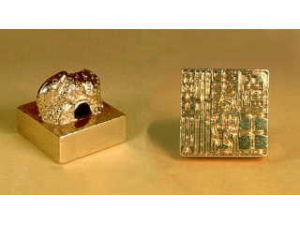

漢委奴國王印漢委奴國王印是1784年(日本天明4年)在日本九州北部筑前粕屋郡志賀島葉崎(今福岡市東區粕屋郡志賀町)出土的金印。一個叫甚兵衛的農夫在一塊耕地的水溝中發現,領主黑田只花了一點點糧食就將其弄到手,收藏起來。為邊長2.3厘米的純金方形印,高2.3厘米,底座厚約0.8厘米,重108.7克。上有成團狀的蛇鈕,蛇身劃線,布滿呈現魚子紋鱗,頭部刻二眼。篆文分三列以陰文刻有“漢委奴國王”,一般讀作“漢倭奴國王”。金印上面所刻的漢委奴國王的讀法,從日本紅戶時代(1603-1868年)起就爭論不休。

1954年,日本政府文化部門將其定為“國寶”。現存於福岡市博物館。

據考證,這顆金印是中國漢光武帝(即東漢的劉秀)於公元57年(光武中元二年)贈送給日本奴國王的。對於其真偽性,學術界仍持有爭議。有人認為此印綬為東漢光武帝所賜之印,即真印說;有人認為是日本人自己所刻,即假印說;還有人認為是日本人仿刻,即偽印說。這三種看法,起始之因在金印上所刻的“委”而不是“倭”字。

真偽存疑

漢委奴國王印文

漢委奴國王印文《後漢書·光武帝本紀》和《後漢書·東夷傳》中記載漢光武帝“建武中元二年倭奴國奉貢朝賀,使人自稱大夫,光武賜以印緩。”這一枚金印如果是真印,可作為日本在歷史上是中國附屬國的證明。一直以來日本的中國史專家對其真偽存有疑慮。他們首先懷疑的是在金印發現的那個時代,已經有偽造金屬印章的技術。

1956年,雲南一座滇王墓中出土一枚金印——“滇王之印”,讓“漢委奴國王”有了一件佐證。史書記載漢武帝劉徹於公元前109年賜給滇王嘗羌的金印亦為純金鑄成,印體方形,長寬各2.3厘米,高2.2厘米,蛇紐,陰刻篆體字。除篆刻文字不同外,其它地方如外觀、尺寸、字型形狀以及質地均與日本的金印相仿。

更加意外的是中國文化大革命期間,在江蘇揚州市的漢墓附近又出土了一顆金印——“廣陵王璽”。“廣陵王璽”與“漢委奴國王”金印形制包括高度、邊長和重量相似,字型以及文字的雕法幾乎同出一轍,不同的是漢委奴國王印是蛇紐,而廣陵王璽是龜紐。

“漢委奴國王”印面

“漢委奴國王”印面兩枚金印的出土大大增加了“漢委奴國王”印的真實度。同時經專家考證,漢制賜給太子及諸侯王的金印一般為龜紐,賜給臣服國國王的印紐則多用蛇、芋、駱駝等造型,中日兩國出士的這三枚金印均符合漢制,而且中國發現的兩個金印均被考證為真。

然而持懷疑態度的學者認為這並不夠,理由是金印上所刻的是“委”而不是“倭”字。在《後漢書》關於委奴國,除光武帝賜委奴國王印綬,及“永初元年(公元107年)倭王帥升等獻生口百六十人,願請見”的記載而外,再沒有其他記載。這為考證“漢委奴國王印”的真偽帶有極大的困難。在史籍難稽的情況下,有學者認為“委”字作委任解,即將印上文字解釋為漢朝委任的奴國國王。反駁這一說法的學者表示,從漢代及之後相當長時期內中國王朝對外派送的印信中從未有作委任解的“委”字之先例。多數學者認為“委”和“倭”相通,“委奴國”即“倭奴國”。

金印側面 金印側面 |  金印正面 金印正面 |  金印上面 金印上面 |

接下來,“倭奴國”究竟是一個國名,還是“倭”之“奴國”的意思呢,其中又存在較大分歧。中國王朝對外賜予封號一般都採用二斷的稱呼,如“漢·匈奴·左賢王”,由此“倭奴國”便成為一個不能完全等同於《魏志·倭人傳》中“委”的名字。據《三國志·魏志·倭人傳》載,魏明帝時曾封邪馬台國王卑彌呼“親魏委王,假金印紫綬”。

無論如何,由這枚金印引起的爭論仍在繼續,關於這枚金印的傳說也變得神乎其神。據說有一次廣陵王璽被借到日本福岡參展,名古屋的攝影專家前往拍照。當把兩顆印擺得很近的時候,兩印之間出現了在北極和南極常見的那種極光,此後極光慢慢消失。日本人說這是研究家的熱情給了出土文物以新的生命。

實物佐證

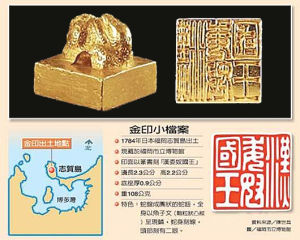

漢光武帝賜委奴國之金印小檔案

漢光武帝賜委奴國之金印小檔案1784年發現的這枚刻有“漢委奴國王”的印璽為純金鑄成,蛇鈕,長寬各2.3厘米,通高2.2厘米。《後漢書·東夷傳》有“委奴國奉貢和,使人自稱大夫,光武贈以印綬”的記載。故一般認為該金印是光武帝授予倭國王的印章,但也有人提出,金印上所刻的是“委”字,而不是“倭”字,因此對上述說法表示懷疑。這個使人困惑的問題,隨著我國兩枚同時期漢代印章的相繼發現,謎底被緩緩的揭開。

.1956年,雲南省晉寧縣石寨、山西漢古墓群的顛王墓中,出土了一顆漢武帝劉砌賜給顛王嘗恙的金印“顛王之印”。顛王是漢代西南諸侯中最強的國家之一,《史記》中有“西南夷長百數,獨夜郎、顛受王印”之載。出土的這顆金印亦為純金鑄成,蛇鈕,長寬各2.3厘米,通高2.2厘米。據考證,此印確是漢武帝所賜“顛王之印”。而這顆金印無論質地、字型、印鈕和尺寸大小,均與日本出土的“漢委奴國王”金印相同。

.1981年,揚州市邢江縣一婦女在甘泉二號漢墓附近的田間,發現了一顆漢代諸侯王璽“廣陵玉璽”。次印也是純金鑄成,龜鈕,長寬各2.3厘米,通高2.1厘米。《後漢書·明帝紀》載:“永平元年(58年)八月卯子徒山陽王邢為廣陵王,遺就國。”參照附近漢墓中刻在其它銅器上的年號推定,這顆金印既是東漢明帝劉莊於永平元年封劉侀為廣陵王時所賜給他的。這與光武帝劉秀所賜漢倭奴王印的中元二年(57年)只相差一年;而且兩顆金印的字型和手法極為相似。大約出自一人之手。

“漢委奴國王”這方金印經與史籍的參照印證和與“顛王之印”、“廣陵玉璽”的對比分析,其可靠性已初步得到證明,由此也進一步證實了中日兩國交往的淵源關係。

史籍記載

《漢書·地理志》“樂浪海中有矮人,分為百餘國,以歲時來獻。”

《後漢書·東夷列傳》“建武中元二年(公元57年)倭奴國奉貢朝賀,使人自稱大夫,光武賜以印綬。”

東漢初年,日本國王遣使入漢都洛陽進貢,願為漢臣藩。求漢皇賜名,漢以其人矮,遂賜“倭國”。其王又求漢皇賜封,光武帝又賜其為“倭奴王”。當時,日本想借著臣屬於漢王朝樹立自己權位和王位。因此舉國大喜。並受賜“漢倭奴國王印”。

三國曹魏時期,古倭國曾在九年時間內五次向洛陽的中原王朝進貢,掀開了中日兩國互派使者的新篇章。

1922年,日本政府在金印出土地刻石立碑“漢委奴國王金印發光之處”。

1935年10月5日,郭沫若先生在東京中華基督教青年會演講時指出:“漢委奴國王金印”是“東漢時代的文物”,“足證東漢時代中國與日本已經有政治上的密切關係。”

日本著名史學家井上清指出:“日本歷史的起源較晚,據已知的遺物和遺蹟來看,在舊石器時代是沒有居民的。列島上的最初居民,很可能是在距今5000年以前,或者是7000年前,從居住在今中國東北和濱海地帶,使用新石器的人群中遷移來的。其後,又有來自北方的蒙古系人種,來自南方的印尼系人種,相繼在列島上混血融合。……”

20世紀70年代中日兩國恢復邦交,金印發現地闢為“志賀島金印公園”,以為永久性紀念。

1984年是金印出土200周年,福岡市政府特意複製了一枚“漢委奴國王金印”,派出友好代表團專程來中國西安贈予陝西省博物館。