沔陽簡介

沔陽,現改為湖北省仙桃市,地處江漢平原,位於湖北省中南部之長江、漢水交匯的沖積三角洲上,總面積2538平方公里,人口150多萬。據沙湖、越舟湖出土文物證明,新石器時期,就有先民們在這塊土地上開拓生息。夏、商、周為荊州域,春秋、戰國屬楚,梁天監二年〔公元503年),始置沔陽郡

沔陽雕花剪紙《水滸英雄》

沔陽雕花剪紙《水滸英雄》概述

沔陽雕花剪紙

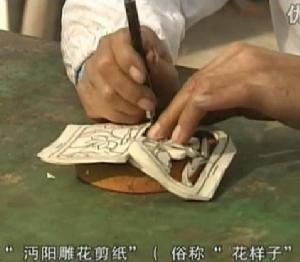

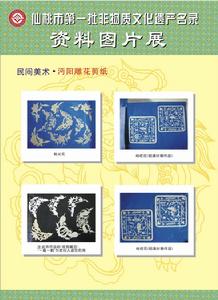

沔陽雕花剪紙藝人們雕出的“花樣子”,一般用於鞋、鞋墊、帽、枕頭、涎兜、帳飄、帳簾、門帘等刺繡紋樣,紋樣多為寓意吉祥和瑞慶圖案,如“喜鵲登梅”、“龍鳳呈祥”、“鴛鴦戲水”、“金魚鬧蓮”、“鹿鶴同春”、“鯉魚跳龍門”、“獅子滾繡球”等等。

剪紙花箱和撥浪鼓

剪紙花箱和撥浪鼓歷史溯源

沔陽剪紙”在海內外小有名氣,剪紙雕花在這塊土地上不知流傳了多少年代。 其歷史的悠久,從越舟湖出土的新石器時代文化遺蹟——磨製石鏟上的穿孔和陶器上的刻紋來看,不難找到剪紙鏤空與雕刻工藝的淵源。猶有關於剪紙歷史的傳說,在仙桃剪紙老藝人中更是代代相傳。

蠟盤

蠟盤沔陽屬荊楚地區,民間剪紙源遠流長,早在南朝梁人宗懍的《荊楚歲時記》中即有記載,荊楚人於正月初七“人日。“剪彩為人,或鏤金箔為人,以貼屏風,或戴之頭鬢。”唐李商隱《人日》詩也有“鏤金做勝傳荊俗,剪彩為人起晉風 之說。 無論,“ 鏤金”、“剪彩”,皆 “剪紙”之工藝也,早就在民間流傳,與荊風楚俗結下了不解之緣。

仙桃的過去,十年淹九水,加上戰亂頻繁,歷史文化典籍,保留下來的幾乎為零。除了清朝的幾幅剪紙和民國年間的花樣子之外,再難覓尋仙桃剪紙的歷史蹤跡。

解放前,沔陽縣主要是傳統剪紙:一是用手剪花樣子和喜字,隨剪隨用;二是雕刻出售的花樣子。全縣有走街串鄉賣花樣子的貨郎二三百人,尤其是長埫口鎮的新口、石剅灣、莊屋、曾台、周邦、集木、何壩、方陳、沙灣、陳橋、馬灘;下查埠的林場、趙河;沙嘴的許家台;龍華山的雜巴灣、打字號和彭場鎮的窯灣以及城區街道等。特別是新口、窯灣和石剅灣等村,約有半數村民雕刻剪紙和賣花樣子,他們雕刻花樣子一次可刻二三十層,甚至更多,多是自產自銷。有的遠銷湖北、湖南、雲南等地,賴以養家餬口。那些藝人較多的鄉村,常被譽為“剪紙之鄉”。

清朝中葉,長埫口莊屋的楊保清師傅技藝高超,徒子徒孫遍及天(門)漢(川)沔(陽)三縣,被藝人擁為天漢沔花樣同業公會會長。全縣的藝人把嫘祖敬奉為剪紙的鼻祖,尊稱為“西陵聖母”。每年中秋節聚會參拜,並交流剪紙技藝、互換花樣新作、訂立行規、統一價格,還吃祭祀酒。

沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙 沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙

藝術瑰寶

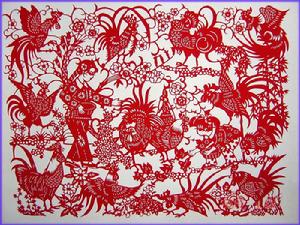

雕花剪紙是湖北仙桃市一種獨具濃郁地方特色的民間文化藝術,它以豐富的構思、圓滿的造型、精美的雕刻工藝成為享譽海內外的一朵藝術奇葩。沔陽雕花剪紙構圖繁茂完整、黑白虛實分明、刀法流利工正、破工精細嚴謹、點劃秀美勻稱、線條舒展圓潤、配景寓意傳情、

沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙沔陽雕花剪紙的製作工藝十分講究,首先畫草圖就注重借鑑年畫題材,吸收了國畫線描的手法,汲取裝飾畫的簡化、誇張、變形等造型特點,運用花鳥畫的結構和書法的形式,達到版畫黑白灰分明的效果。嚴格的臘板製作技術保證了雕刻時刀法流暢,線條優美。

沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙聯合國文化遺產代表作名錄

2010年 8月19日,從北京傳來喜訊,

沔陽剪紙窗花

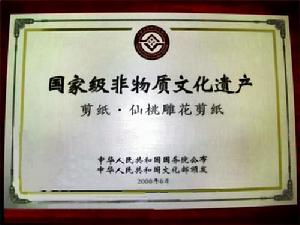

沔陽剪紙窗花沔陽雕花剪紙是我市一門獨具濃郁地方特色的民間文化藝術,距今已有1500多年歷史。早在1953年,由陳由明、楊長發創作的《八仙圖》曾被選送到巴黎“世界博覽會” 參展,在東歐八國巡迴展出,成為當年沔陽出口創匯之始。1994年,我市成立仙桃市剪紙學會。2006年,沔陽雕花剪紙成為我市首批非物質文化遺產名錄。2007年通過文化部門積極申報,被省政府公布為省級非物質文化遺產名錄。2008年,被國務院批准列為國家級非物質文化遺產名錄,同時,我市被省政府授予“湖北省剪紙藝術之鄉”稱號。2009年,由我市選送的《十二花扇》、《花樣子》等10多件剪紙作品,應邀參加在挪威舉辦的文化對外交流活動,倍受外國友人關注。2010年2月,彭場鎮窯灣村剪紙藝人翁吟樵應邀到澳門獻藝。

傳承人馬佑甫展示創作的作品“滿堂紅”

傳承人馬佑甫展示創作的作品“滿堂紅”保護傳承

市文化部門在進行全市非物質文化遺產普查時發現,傳統的沔陽雕花剪紙技藝傳承無人,流散於民間的大量珍貴藝術品實物和資料瀕臨消失。

家住長埫口鎮集木村的胡敬先老人曾是當地遠近聞名的雕花藝人,他談起早年從師學藝的經歷仍然充滿了激情,回憶起當年走村串戶叫賣花樣的情景感慨萬千。

年屆花甲的高培坤老人是著名老藝人楊長發的高徒,是目前在世的雕花剪紙藝人中最年輕的一位。如今從事廢舊鋼鐵回收,過去剪紙,現在撿鐵,高培坤顯得很是無奈。

據介紹,上世紀六十年代,我市曾成立專門的雕花工藝社,沔陽雕花剪紙以《八仙圖》的製作為代表出口海外,為國家換回了大量的外匯。沔陽雕花剪紙輝煌一時,與大部分民間藝術一樣,隨著社會工業化進程的飛速發展和雕花剪紙藝術的衰落,這一民間藝術瀕臨失傳。針對這一嚴峻形勢,我市成立了仙桃市民保中心,著手對包括沔陽雕花剪紙藝術在內的全市非物質文化遺產的搶救保護工作,並制定相應的保護計畫和落實保護措施,以更好地將這些民間藝術傳承發展。

沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙特色

據悉,早在1953年,沔陽剪紙就進入了國際市場。沔陽剪紙的代表作《八仙圖》曾被選送到東歐八國展覽,並獲銀質獎,法國《歐羅巴》雜誌作了刊載。當年底,北京國際書店先後兩次到沔陽訂購《八仙圖》78000套。1982年,武漢電視台還專門拍攝了《沔陽剪紙》紀錄片。今年5月23日至6月10日,在成都舉行的國際非物質文化遺產節上,沔陽剪紙以其豐富的構思,圓潤的造型和精美的雕刻工藝深受海內外遊客矚目。

雕花是仙桃人對剪紙的俗稱。剪紙作為傳統的裝飾藝術起源已久。早在魏晉南北朝時,沔陽地區就有年節時剪彩帛為人形或鏤金箔為人形,貼在屏風上或戴在頭上,以表達迎接新年的吉慶氣氛。仙桃剪紙的傳統作品有鞋花,枕頭花、兜兜花、門窗花等,一般採用紅、白單色紙雕刻,色彩鮮艷,裝飾性強,具有濃郁的地方特色。

沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙