概述

氣候貧困

氣候貧困貧困是一個相當複雜的發展現象,其核心是能力、權力和福利的被剝奪。貧困不只是收入的貧困,還包括人類教育貧困、健康貧困、知識貧困、信息貧困以及生態貧困等。沒有任何國家、沒有任何明確的可量化的指標來評價生態、氣候貧困,實際上它是多維貧困中最難的也是最大的貧困。

研究表明,極端氣候帶地區,生態環境原本就比較脆弱,極端天氣對這些地區的影響也尤甚。因為這些地方的人口多數以農牧業為生,原本經濟發展就非常困難,極端天氣造成的生態災難,直接對區域內的人口生存構成極大的威脅。

氣候貧困問題之所以難以解決,是因為對於許多極端氣候帶來說,無法在本地為貧困人口找到一個可持續發展的道路。從世界的角度看,各地區對氣候災害侵襲的抵禦能力也不盡相同。儘管卡特里那颶風非常明確地提醒人們,即使是在最富裕的國家,人們在面對氣候變化時也是那么軟弱無力,但氣候災難卻高度集中在貧困國家。高度貧困和低水平的發展限制了貧困家庭控制氣候風險的能力。由於獲得正式保險的渠道有限,加上收入低、資產微薄,貧困家庭不得不在極其窘迫的情況下處理與氣候有關的異常事件。

統計數據

1980年~2012年裡,已有6500起與氣候相關的災害。在這三十多年裡,中國溫飽線以下的人口,從2.5億減少到了不到1800萬,但這最後的1800萬,也是最難解決的部分,學者將之稱為“氣候貧困人群”。預計到2015年,全球氣候危機影響的人數將增長54%,即達到3.75億人。

氣候災害

極端氣候造成的貧困

極端氣候造成的貧困地球溫度上升導致喜馬拉雅等高山的冰川消融、對淡水資源形成長期隱患;

海平面上升,上海、廣州等人口密集的沿海地區面臨鹹潮破壞,甚至淹沒之災;

凍土溶化,日益威脅當地居民生計和道路工程設施;

熱浪、乾旱、暴雨、颱風等極端天氣、氣候災害等越來越頻繁,導致當地居民生命財產損失加劇;

糧食減產,千百萬人面臨飢餓威脅;

每年,全球因氣候變化導致腹瀉、瘧疾、營養不良多發而死亡的人數高達15萬,主要發生在非洲及其它開發中國家。2020年,這個數字預期會增加一倍;

珊瑚礁、紅樹林、極地、高山生態系統、熱帶雨林、草原、濕地等自然生態系統受到嚴重的威脅,生物多樣性受損害。

氣候變化已經引發了很多問題,像沿海地區的海平面上升,南方的洪災,季節性乾旱,西南地區的山地災害,青藏高原的凍土融化,荒漠化加劇,西北地區的冰川退縮,東北地區的乾旱加劇。種種災難都會導致經濟財產的直接損失,其後果是不堪想像的。

中國情況

貧困帶

氣候貧困在中國的分布帶

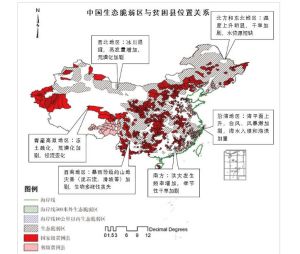

氣候貧困在中國的分布帶中國的貧困問題和氣候異常關係相當密切,在消滅貧困的過程中,氣候是一個非常重要的變數,而這個挑戰,還沒有引起國人的充分注意。中國的貧困帶主要有三個:第一個是東部地區的孤島貧困帶,包括東北邊境、山東、河南一帶的革命老區;第二個是騰衝愛輝線貧困帶,這條中間線的兩側,多數都是高原和高山地區,是中國主要的貧困地區所在的區域;第三個就是西部沙漠和高原苦寒地區。在上述三個貧困帶當中,除了第一個孤島貧困帶,另外兩個貧困帶基本都是極端氣候帶。大約有80%的貧困人口生活在極端氣候帶。

生態與貧困的關係

在中國,貧困地區與生態與環境脆弱地帶具有高度的相關性,具有較高的地理空間分布上的一致性的地理耦合,在生態敏感地帶的人口中,74%生活在貧困縣內,約占總貧困人口的81%。而生態脆弱區因處於不同生態區的邊緣交替地帶,生態系統的穩定性差,各要素的相互作用強烈,抗干擾能力弱,人們不合理開發利用更容易造成生態與環境的惡化。同時,中國生態脆弱區氣候變化的特點:冰川退縮,乾旱加劇;森林植被萎縮,水土流失加劇;極端氣候事件頻發,災害加重;海平面上升,加重海岸侵蝕等。因此,貧困地區從自然條件來說對氣候變化非常敏感,極端氣候事件包括旱澇災害等發生頻率高,影響更大。氣候變化對貧困地區的各個領域和生活、生計的各個方面產生了嚴重影響。同時,貧困地區多處於條件差的區域,大多數地區都較為偏僻,遠離經濟中心地區,交通受阻,地理位置十分不利,加之資源缺乏,基礎設施薄弱,水資源短缺,另外人口增長過快,教育和衛生等基本社會服務水平低,因此應對災害能力更為薄弱。

氣候的負面影響

氣候變化給中國帶來的主要負面影響包括以下方面。一是影響農業生產,引起種植業生產能力的下降,導致農業病蟲草害的發生區域擴大,使病蟲害的生長季節延長,害蟲的繁殖代數增加,危害時間延長,作物受害程度加重。影響水資源,水資源時空分布狀況發生變化,氣溫升高,蒸散量增加,大部分地區農業水資源減少,冰川面積縮減少,氣候變化會造成中國北方草地質量下降、生物多樣性減少、產草量和載畜量下降氣候變化沒有緩解西北地區水資源短缺的矛盾,相反,還將進一步加劇寧夏、甘肅、青海、新疆等省的人均徑流量減少,減少幅度為20%~40%。在沿海地區,強熱帶風暴影響的加強,海平面加速上升,河流入海沙量減少,中國海岸侵蝕加劇將是必然趨勢。另外,氣候變化通過增加疾病的發生和傳播的機會危害人類健康,洪澇災害後,感染性腹瀉如霍亂、痢疾、傷寒、副傷寒增加。

應對措施

貧困救濟

貧困救濟第一,調研評估以社區為單位的氣候適應知識,創建適合當地需要的科學知識網路。應該把科學和技術創新轉化為實際、可操作且與當地相關的信息,確保這些信息能夠方便實踐者和農民使用;

第二,開展跨領域研究。適應需要和其他社會發展領域的研究者共同合作,以解決如貧困、經濟差距、區域不平衡發展、生態和災害管理問題。

第三,針對氣候變化不是孤立存在的現實,應採用綜合分析的手法,將與氣候相關的風險和機遇放在更大的發展背景下加以評估。

第四,制定在農業領域減緩和適應的框架。在農業領域開發、整合減緩和適應的項目,增強應對氣候衝擊和變化的彈性,以幫助脆弱人群特別是婦女利用全球、區域、國家和地區層面的公共平台開展相關對話。