條約口岸

正文

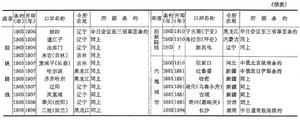

自1840年起至1930年,帝國主義國家強制中國政府接受不平等條約,並依條約開放的對外通商商埠。這類商埠最初是位於沿海的口岸,故稱條約口岸。1840年英國發動對華戰爭(鴉片戰爭),中國戰敗,1842年英國迫使清政府接受《南京條約》,該約規定開放東南沿海的廣州、廈門、福州、寧波、上海為對外通商口岸,這是第一批條約口岸。自此至1930年,英、美、法、俄、德、日等國通過不平等條約,一再迫使中國政府開放對外通商的商埠,並由沿海及於沿內河、沿邊界、沿鐵路線以至內地的城市,使條約口岸共達77處(見表)。

條約口岸

條約口岸 條約口岸

條約口岸按照不平等條約的規定,條約口岸一經設立,中國政府即不得中止開放。帝國主義國家借條約口岸擴展對華貿易,並常在口岸開設洋行、銀行、工廠及其他經濟、社會、文化機構。它們在一些主要口岸設立領事,行使領事裁判權;又引用不平等條約關於租地建屋的規定,劃成租界。因而各條約口岸大都成為帝國主義侵華的據點。

直到1949年,隨著中華人民共和國的建立,條約口岸才最終成為歷史的陳跡。