簡介

宋定窯梅瓶

宋定窯梅瓶由來

梅瓶

梅瓶最初梅瓶是裝酒的容器。梅瓶很美,但貯酒仍是它首要的實用功能。為了盛酒多,又不失“窈窕淑女”之美姿,制瓷藝人把它最大的直逕往上提高,這樣加大了盛酒的容量,又不失瓶體優美的形象。梅瓶上部重大,下部窄細。這樣重心較高,日常使用時容易傾倒。為了保持瓶體穩定,製作者在成型時,往往巧妙地將瓶體下部加厚,致使底足厚重不易碰倒,保障了它的實用功能。搬動時,梅瓶形體適合捧在懷裡,和置放在安定架上。美酒美器,讓人喜聞樂見。由於梅瓶有很高的審美價值,後來人們不再拿它來裝酒,而是擺設在家中,供人欣賞。由此可知,陳設瓷(美術瓷)是由日用瓷發展而來的。

梅瓶,從造型到裝飾,無不表現出古代漢族工匠的才能和智慧,還有他們那樸實無華的藝術語言。這些都是值得我們仿效的。

用途

文化詮釋

梅瓶

梅瓶1983年5月,溫裕王墓出土青花高腰雙龍搶珠帶蓋梅瓶時,其瓶蓋被拌有糯米漿的石灰膏嚴嚴實實地封住,打開後發現,裡面竟是一瓶香沁濃醇的乳鼠藥酒。酒中泡有三隻未長毛的乳鼠,還有各種滋補的中藥材,酒色晶瑩紅艷。歷經400餘年,這瓶酒竟然還保存得這樣完好,可謂彌足珍貴。據考證,這是用明代桂林三花酒製作的特產補酒乳鼠酒,對產婦產後有大補之功。廣西名酒桂林三花酒已有1000多年歷史,宋代時曾以“瑞露”之名進貢朝廷。因此,這瓶酒的出土不僅對研究古代桂林酒文化源流是極為難得的實物資料,同時也從另一側面直接反映了梅瓶的儲酒功能。此外,在墓穴中安放酒瓶,不外乎希望死者在冥冥之中“久久(酒)平(瓶)安”。

也有人將此種現象詮釋為讓死者在冥界中能過上“清(青)平(瓶)長(藏)久(酒)”的太平日子。不管何種解釋,都有一定道理,這也許就是中國文化精深奇妙的內涵所在。

儲酒器

梅瓶

梅瓶此外,還有另外一些銘文則是從側面反映了梅瓶的基本功能。如桂林博物館藏有一件出土於明墓的本地民窯生產的陶梅瓶,其肩部堆雕了“天長地久”四字。“天長地久”本身帶有祈福之意,同時也隱含了“天藏地酒”之諧意,這就表明了其祈福與儲酒的雙重功用。

陳設觀賞

隨著社會的發展,梅瓶逐漸具有了陳設裝飾的功能,甚至梅瓶還常被作為冥器隨葬,桂林明代藩王陵區出土了大量的梅瓶便是明證。這些梅瓶已成為上層統治者等級地位的標誌和“風水”寓意的象徵。

明中晚期以後,梅瓶的觀賞陳設作用則越來越明顯。清代梅瓶多為傳世品,這應與梅瓶此時主要用於陳設裝飾有關。

演變

唐代

梅瓶出現於唐代,盛行在宋代。在宋朝,漢族民間生產了很多梅瓶,一般在大小酒鋪里都能見到。宋代的梅瓶,器體一般高且偏瘦,肩部向下斜,足部長而接近於直線,底部比較小,器體的最小直徑在肩部之上至口下部,處理手法多樣,常有稜角分明的轉折。各地瓷窯都有燒制,但以景德鎮青花梅瓶最為精湛。

明清

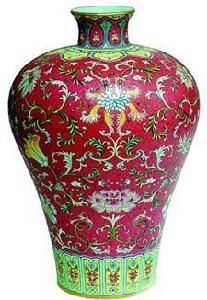

到了明清,御窯廠大量製造各式各樣的梅瓶,而且造型越來越優美。有的用來裝酒,供皇帝使用。有的便成為了宮廷陳設品。

明代的梅瓶造型,比例偏低;口部圓渾厚實,沒有明顯的線角轉折;肩部向上抬起,線條飽滿而有力;腹部之下,呈垂直狀,有的微向里收;在足部的結束部分,稍向外撇。有的白釉梅瓶肩部有青花楷書“內府”二字,當屬宮內用器。

清乾隆的梅瓶肩部特別豐滿,幾乎成一條直線,腰部以下收得較直。梅瓶講究圖案化,龍紋較死板。

清嘉慶年間的梅瓶造型多樣,有的向寬短型發展,有的向瘦長型發展,胎體與乾隆時期區別不大,釉色的白度較乾隆時高,而釉的質地較乾隆時有所下降。梅瓶花紋比較多樣,但藝術品位較乾隆時期差。

如果說宋代的梅瓶造型挺秀、俏麗,富於女性的特徵的話,那么明代的梅瓶則是雄健、敦厚,富於男性的特徵。至於清代的梅瓶,由於造型比例不當,給人以不諧調和不完整的感覺,不及明代的水平。

鼎盛時期

梅瓶在宋代就十分盛行,在宋朝時期梅瓶也叫經瓶,明朝以後被稱為梅瓶.在宋朝,民間生產了很多梅瓶,一般在大小酒鋪里都能見到。金代惠州藏家默齋主人呂公志強藏品定窯梅瓶、南宋梅瓶:多為窄肩、瘦長的雞腿式。

元代梅瓶:繼承宋代形制,只是肩部更加豐滿,帶蓋,蓋成鐘形,中有管柱形子口,蓋可倒過來當酒杯用。元代除圓形梅瓶外,還有平口梅瓶、八方形梅瓶、八方倭角梅瓶,有青花、青花釉里紅、釉里紅等釉色。

明清梅瓶:多用於陳設,器形由修長秀麗變為肥矮豐碩,多抬肩,最大腹徑上移至肩以下,腹部瘦,多有蓋,形體笨拙,上大下小,不如宋代梅瓶造型輕盈秀美。

明清梅瓶在器形上略有區別,明代梅瓶,肩部較豐,脛部肥碩。清代梅瓶,肩豐碩而挺闊,脛部內收,至近底處又微撇。以景德鎮窯製品最佳,有各色釉和彩繪裝飾。其中,肩部有墨書或青花楷書“內府”二字者,是宮內用器。清人因瓶口小僅能插入梅花枝而叫“梅瓶”。清乾隆的梅瓶肩部特別豐滿,幾乎成一條直線.腰部以下收得較直.梅瓶講究圖案化,龍紋較死板。嘉慶年間的梅瓶造型多樣,有的向寬短型發展,有的向瘦長型發展,胎體與乾隆時期區別不大,釉色的白度較乾隆時高,而釉的質地較乾隆時有所下降。梅瓶花紋比較多樣,但藝術品位較乾隆時期差。