框架

1975年M.明斯基首先提出“框架”的概念,原來的意圖是作為研究機器感知的基礎,如物景分析、自然語言對話,後來廣泛用於表示特定場合下的複雜對象。

框架組成

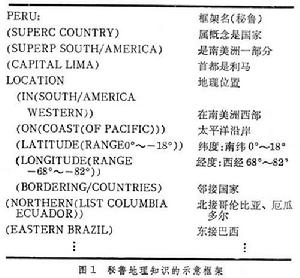

框架可以理解為具有嵌套結構便於聯想的廣義特性表。簡單框架一般分為三個層次,即一個框架常有若干條目,每一條目又有若干值。複雜框架有四個以上層次,可分為框架、條目、方面、值等。圖1 秘魯地理知識的示意框架為關於秘魯地理知識的示意框架。SUPERC(屬概念)和SUPERP(整體部分)都是特性條目,其作用與語義網路的特性繼承相似,供框架聯想、推理之用, LOCATION(地理位置)包含內容較多,這個條目本身就構成了一個子框架,下有若干子條目,例如子條目鄰接國家還有若干方面,其“北”方面有一個值是一張表(LIST COLOMBBIA ECUADOR),其中LIST是LISP函式,就是列表的意思。智慧型化計算機輔助教學系統 SCHOLAR(學者)的知識庫就是利用這樣的框架系統構成的,而其自然語言處理能力則另由一個格語法系統提供。

框架設計

框架設計的核心是條目的設定。典型的條目如下:①特性條目,其作用已在圖1 秘魯地理知識的示意框架中說明。②範圍條目,給出預期值的範圍。③認定條目,在沒有反對意見時即認定條目的值。④過程附屬檔案,表示動態過程的條目,目的在於使框架兼有陳述性和過程性表示功能。過程附屬檔案只在特定條件成立時才被觸發而起作用,因而稱為觸發程式或“守護神”。例如對應於需要某一值、增加某一值、刪除某一值才起作用的觸發程式,分別命名為“如需”(IF-NEEDED)、“如增”(IF-ADDED)和“如刪”(IF-REMOVED)。這種對條款的“如需”、“如刪”的操作比傳統數據檢索處理的智慧型水平為高。

劇本 描述特定場合下事件序列的框架型表示方式,是1971年R.C.香克等人提出的。事件序列中每一事件本身也可表示為一劇本。圖2 在飯店進餐的“劇本”為在飯店進餐的“劇本”。用劇本描述的事件作為輸入,並由計算機進行釋義和推理的技術基礎是概念依存理論,在自然語言處理系統中受到廣泛重視。但無論是框架還是劇本,由於技術複雜,尚處於研究階段。