簡介

古時,浙江處州境內群山環抱,重巒疊嶂,山高林密,道路崎嶇,交通相當不便,行旅十分艱難。在經歷了一個相當漫長的歷史過程後,真正意義上的赴省、通京大道開通,才初具規模並形成網路。

栝蒼古道,始拓於東漢至南朝(公元25——562年)。漢代

另據《南史·陳本紀》所載:“天嘉三年(562)三月庚寅,司空侯安都破留異於桃枝嶺,異奔晉安。”晉安治所,在今福建閩侯縣東北。留異能從桃枝嶺(桃花嶺)直奔晉安,可見南朝天嘉年間栝蒼古道已和南去福建的道路貫通。自唐代定為驛道後,栝蒼古道始有拓展。南宋時,由於建都臨安(杭州),浙江的驛道增至四千七百餘里,且對重要驛道普遍進行整修。栝蒼古道也在這一時期,鋪築了卵石、青石路面或石板蹬級。目前尚存留的桃花嶺和桂溪街等古道遺蹟,路面寬約二米左右,與近年紹興蘭亭發掘的南宋山陰道殘跡較為相似。元朝,官紳、商賈之行崇尚騎馬,各驛站均配有馬匹。至明、清兩代,稱驛道為官馬大道,清乾隆版《縉雲縣誌》卷首的縣境圖中就列有此路。清光緒版《縉雲縣誌》所記“衝要七鋪”,亦指此路沿途每隔十里所設的急遞鋪。

栝蒼古道自麗水至縉雲,全程九十里。古道全線崇山峻岭,崎嶇難行,以馮公嶺最險,古有“隘頭半天高,桃花雲里過”之民諺流傳。明萬曆版《栝蒼匯紀》載:馮公嶺,“善士馮大杲所鑿”。宋代楊億將它比為“蜀之劍閣”。馮公嶺又名桃花嶺,“馮公此山民,昔開此山居”(葉適《馮公嶺》)。馮公開鑿的這段嶺路,是貫通栝蒼古道的基礎。何時開鑿?尚無歷史文獻可佐證。宋《太平寰宇記》有“北至婺州二百五十里”、“東北至婺州二百七十里”的記載。清光緒版《處州府志》雜記卷,亦有載:由郡北稽勾嶺出武義,以路險改從桃花嶺,土人由舊路至金華可省一日程。此系栝蒼古道自宋代闢為通京大道的史實。元、明、清三代此道均為驛傳幹線。

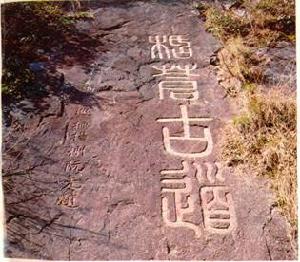

元明時期,栝蒼古道以望京門(麗陽門)為起點,北偏東行經皇華亭(接官亭)東折至九里;清代改從東北門(岩泉門或虎嘯門)為起點,由廿八都東北行,經五里亭(在今茶廠後)至九里村。由九里東北行,過望城嶺至岩泉,從岩泉村北登岩泉嶺,過楓樹灣。嘉慶九年(1804)九年春,浙江巡撫、著名書法家、金石學家阮元在古道旁崖壁上留下了“栝蒼古道”四個篆體大字。今該摩崖位於楓樹灣公路橋下,2004年被麗水市列為文保單位。阮元(公元1764-公元1849年),字伯元,號芸台,儀征人。祖父阮玉堂,武進士,官至參將。父阮承信是學者,為阮元講成敗治亂和戰陣謀略,並教射箭。阮元5歲從母學字,6歲進學。8歲能作詩。清乾隆五十四年(公元1789年)中進士,選庶吉士,次年散館,取一等第一名,授翰林院編修。乾隆五十六年(公元1791年)大考翰詹,又取得一等第一。乾隆召見後曰:“不意朕八旬外復得一人!”歷任少詹事,南書房行走,詹事,行政,侍郎,經筵講官,浙江、河南、江西巡撫。阮元知識廣博,在經史、國小、天算、輿地、金石、校勘等方面均有極高造詣。任浙江學政時,修編《經籍纂詁》。阮元積極發展教育事業,在浙江創辦詁經精舍,在廣東創辦學海堂,培養了許多人才。

穿銀場坑,越余嶺至劉山山腰卻金館村,路程有四十五里。該村距縉雲縣城亦四十五里,故歷代均在此設驛置鋪。據說,卻金館村原來叫劉山鋪,有民間旅店,宋代時這裡設了劉山驛站。到了明朝宣德年間,經過此地的一位官員留下的“卻金”佳話,村人為了紀念這位兩袖清風的好官才把這裡改稱為卻金館村。

何文淵,是與崑劇《十五貫》中蘇州太守況鍾齊名的中國四大太守之一,他到溫州後,首先注意民情調查,每月初一十五,召集父老鄉親開會,徵求對官府意見。他自奉儉樸,布衣蔬食,處之怡然,俸祿之外,絲毫不取。何文淵任溫州知府達6年,離開溫州時,吏民軍衛一萬餘人夾道送行,他作了一首詩:“作郡焦勞短鬢蓬,承恩又侍大明宮。行囊不載溫州物,唯有民情滿腹中。”宣德七年(公元1432年)冬,他途經括蒼馮公嶺劉山驛站,永嘉縣丞於建與一些士民想討好他,以黃金相贈送,被他婉言謝絕,卻金於館舍,飄然而去。後來有人讚頌他的廉潔,題他所在的館舍為“卻金館”。在溫州府署園中(溫州市區廣場路一帶),曾築有“卻金亭”,這在《明史·文徵明傳》中有所記載。

而陳家孝子的故事也與何文淵有關。據說何文淵夜居劉山驛站,夜看山野有燈光閃爍,問之曰有人父死,守孝三年。何文淵被孝悌所感,便上報朝廷,朝廷降旨樹立牌坊以示嘉獎。如今孝子牌坊依舊,坊上花紋浮雕,異常精緻,只是歲月荏苒,牌坊上字跡模糊,大概是清同治年間所立。

過卻金館,上茭青嶺,經高青、大灣,繞雨傘崗頭,越三望嶺,穿滴水岩里許,經兩縣界碑,就可進入縉雲縣境的桃花洞。滴水岩海拔634米,“壁立數百仞,岩隙暗泉滴”,古道得從岩腰穿過。桃花洞海拔690米,洞背所建的關帝廟(亦稱崇景寺),藏有清同治九年(1870)的壁碑。其碑云:“縉雲城南三十里有桃花嶺,為通處甌要隘,嶺故樹桃因名焉”。再經底隘頭、外隘頭,過半嶺的慶善寺、樊莊、荊坑、東渡到縉雲縣城。古道全為石砌路面,道寬約二米,依山盤築。桃花嶺頭等段,寬3.5米,個別險要轉彎處,寬達4.2米,路面鋪石選料講究,以青石為多,大小厚薄都有一定規格,鋪砌堅硬,至今仍很少缺損移位。古道沿途風光秀麗,林木蓊鬱,山靜谷幽,環境美好。

民國時,栝蒼古道仍是金華、麗水、溫州三地的主要通道。至民國二十二年、二十三年(1933~1934)修建金華經縉雲至麗水公路時,古道多處被改為公路。只留縉雲城南東渡至隘頭段和麗水余嶺頭段及楓樹灣村段保存較為完整。民國三十一年(1942)為阻日本侵略軍南侵,沿途民眾將桃花嶺路段破壞,抗戰勝利後才逐又修復。後又因建設需要,又將古道多處損毀,從此,通京大道漸漸成為民間道路。但這條古道歷經千餘年,遺留下的豐富歷史文化和文物古蹟,以及保存良好的古道風貌,如今正吸引了越來越多的人關注與嚮往。