曾侯乙墓

曾候乙墓

曾候乙墓目前,當地政府已成立了隨州市博物館,復原曾侯乙墓址,建立編鐘陳列館,還組織了“隨州市古樂隊”,為各地來的遊客用編鐘複製品演奏古樂,來此的遊客可以一飽耳福,傾聽古代文明的悠遠迴響。

曾侯乙墓歷史

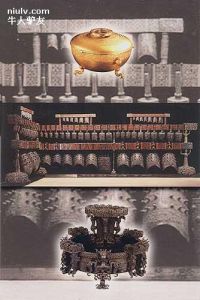

戰國早期著名青銅樂器。1978年出土於武漢市西北155千米隨州市郊區曾侯乙墓。曾侯乙,是戰國時代曾國(今湖北隨州、棗陽一帶)一個名叫“乙”的諸侯。此人死於楚惠王五十六年(公元前433年)。1978年曾侯乙墓被發現並開掘,使得許多埋藏地底的珍貴歷史文物得以重見天日。現存湖北省博物館。

出土文物

曾候乙墓

曾候乙墓曾侯乙編鐘的總音域達到五個八度,略次於現代的鋼琴。中聲部約占三個八度,由於有音列結構大致相同的編鐘,形成了三個重疊的聲部,幾乎能奏出完整的十二個半音,可以奏出五聲、六聲或七聲音階的音樂作

根據現代學者的研究、推想,這套編鐘演奏時應由三位樂工,執丁字形木槌,分別敲擊中層三組編鐘奏出樂曲的主鏇律,另有兩名樂工,執大木棒撞擊下層的低音甬鍾,作為和聲。

曾侯乙墓編鐘的出土,使世界考古學界為之震驚,因為在兩千多年前就有如此精美的樂器,如此恢宏的樂隊,在世界文化史上是極為罕見的。曾侯乙墓編鐘的鑄成,表明我國青銅鑄造工藝的巨大成就,更表明了我國古代音律科學的發達程度,它是我國古代人民高度智慧的結晶,也是我們中華民族的驕傲。

曾侯乙編鐘

曾候乙墓

曾候乙墓鍾在我國商朝時就已出現,最初只有3到5枚,到周朝增到9至13枚,戰國時發展成61枚。人們按鐘的大小、音律、音高把鍾編成組,製成編鐘,演奏悠揚悅耳的樂曲。曾侯乙編鐘共65枚,其中1枚是戰國時楚惠王贈送的鎛。編鐘分八組,共分三層懸掛在銅、木做成的鐘架上。包括鈕鍾十九件,甬鍾四十五件及一件鎛鍾,共六十五件,總重量達2.5噸。鍾架全長10.79米,高2.73米,由六個佩劍的青銅武士和幾根圓柱承托著。六十五枚編鐘的總重量達3500千克,它的重量、體積在編鐘中是罕見的。鐘上大多刻有銘文,上層十九枚鐘的銘文較少,只標示著音名,中下層四十五枚鐘上不權標著音名,還有較長的樂律銘文,詳細地記載著該鐘的律名、階名和變化音名等。這些銘文,便於人們敲擊演奏。

曾侯乙編鐘音域寬廣,有五個八度,比現代鋼琴只少一個八度。鐘的音色優美,音質純正,基調與現代的C大調相同。考古工作者與文藝工作者合作探索,用此鍾演奏出各種中外名曲,無不驚嘆。曾侯乙編鐘是我國古代音樂史上的一個光輝成就,為今天古音律和編鐘製造的研究,提供了珍貴的實物資料。

最大的編鐘

一九七八年發掘的舉世聞名的我國湖武漢市西北155千米隨州市郊區曾侯乙墓出土的編鐘,是我國古代最龐大的樂器,它共六十四件,(計鈕鍾十九件,角鍾四十五件),分三層懸掛在滿飾彩繪花紋的銅木結構的鐘架上,每層的立柱是一個青銅佩劍武士。它們的形體和重量是上層最小,中層次之,下層最大。最小的一件重二點四公斤,高二十點二厘米;最大的一件重二百零三點六公斤,高一百五十三點四厘米。它們的總重量在二千五百公斤以上。鍾架通長十一點八三米;高達二點七三米。氣魄宏大,場面相當壯觀。這座墓的下葬年代為公元前四三三年,距今二千四百一十餘年。它的出土引起國內外的重視,被認為是世界音樂史上的重大發現。

八十年代初,湖北省博物館、中國科學院自然科學史研究所、武漢機械工藝研究所、佛山球墨鑄鐵研究所、武漢工學院和哈爾濱科技大學等單位上百名科技人員通力協作,採用了雷射全息攝影和掃找電鏡等現代技術手段,發現我們的祖先早在兩乾四百多年前就摸索出了銅、錫、鉛三種成份的最佳配方,以獲得優美的音色;掌握了鐘體大小,鐘壁厚薄與音高的嚴格比例,鑄造出不同音高的編制系列;設計了“合瓦式”的獨特鐘形與複雜的鐘腔結構,形成了奇妙的一鍾雙音和優美的鏇律。這套編鐘都能別兩個樂音,全部音域貫穿五個半八度組,高音、低音明顯,中間三個八度,十二個半音齊備。由於有了完備的中間音,所以能在任何一個音上靈活自如地鏇宮轉調。尤為可貴的是,鐘體和附屬檔案上,還篆刻有二千八百多字的錯金銘文,記載了先秦時期的樂學理論以及曾和周、楚、齊等諸侯國的律名和階名的相互對應關係,這一重大發現,據棄了所謂“中國的七聲音階是從歐洲傳來、不能鏇宮轉調”的說法。

曾候乙墓

曾候乙墓編鐘的歷史

編鐘出現在商代,興起於西周,盛於春秋戰國直至秦漢,自宋以來漸漸衰退。

編鐘是我國古代的重要打擊樂器,因能奏出歌唱一樣的鏇律,所以被稱為“歌鐘”。它是依鐘的大小不同而有次序地懸掛在木製鍾架,用木棰敲擊發音,音色清脆、悠揚,穿透力強。

編鐘最早出現在商代,當時多為三枚一組,能演奏鏇律。商代編鐘造型別致,鍾柄部分是空心的,並與內腔相通,鐘的表面有簡單的獸面紋飾。近年來,在殷代大型王室墓葬妣辛墓中,又發現了有五枚一套的編鐘,可構成四聲音階序列。

編鐘興起於西周,盛於春秋戰國直至秦漢。西周中晚期,編鐘已由三枚或五枚發展為八枚一組,能發出相隔一個小三度或大三度音程的兩個音級。當時編鐘經常用於宮庭宴會,被稱為“鐘鼓之樂”。至春秋中晚期,又增為九枚一組或十三枚一組。

曾候乙墓

曾候乙墓到了隋唐時期,編鐘除在“雅樂”中使用外,還用於隋“九部樂”和唐“十部樂”中的“清樂”和“西涼樂”里,很少流傳民間。唐代詩人在作品中曾描繪出編鐘聲音宏亮、鏗鏘悠揚、悅耳動聽的妙響。

自宋以後,迄止清代,編鐘鑄造技術鮮為人知,鍾樂也漸被淘汰,清代宮廷中所鑄編鐘,不僅其形制與傳統編鐘不同,其音律更是相去甚遠。

相關詞條

| 隨州 | 擂鼓墩 | 編鐘 | 青銅 | 大型陵墓 |