簡介

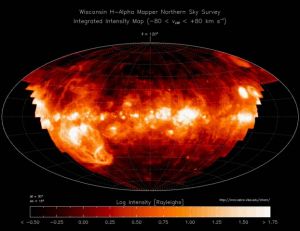

星際介質

星際介質星際介質又稱星際物質,是指恆星際空間中存在的各種物質,有種類繁多的原子、分子和塵埃。星雲也屬於星際物質。其實它們也是由這些物質組成,不過是物質密度較大的團塊而已。

星際物質(縮寫為ISM)是存在於星系和恆星之間的物質和輻射場(ISRF)的總稱。星際物質在天文物理的準確性中扮演著關鍵性的角色,因為它是介於星系和恆星之間的中間角色。恆星在星際物質密度較高的分子雲中形成,並且經由行星狀星雲、恆星風、和超新星獲得能量和物質的重新補充。換個角度看,恆星和星際物質的相互影響,可以協助測量星系中氣體物質的消耗率,也就是恆星形成的活耀期的時間。

這些介質也是造成大氣消光與星際紅化的原因。當光線在穿越這些介質的旅程中,光強度的衰減程度與觀測的波長有密切的關聯,這些星際物質造成光子的散射和吸收,使得肉眼觀察的夜晚天空背景變得黑暗。在數千光年範圍內的分子雲對來自銀河盤面的背景星光造成均勻且一致的吸收,使得只有銀河盤面的一些裂縫中才有背景星光能被地球上的人類觀察到。

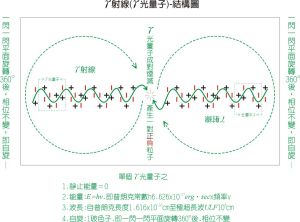

星際介質:光子-內部結構模型圖

星際介質:光子-內部結構模型圖 遠紫外線會被星際物質中性成分吸收,例如氫原子會吸收121.5納米的波長的光線,這是來自萊曼α線的能量躍遷。因此,距離地球數百光年以外的恆星,在這個波段上所發出的光便幾乎無法看見,因為在前來地球的漫長旅程中,這個波長几乎都已經被吸收掉了。

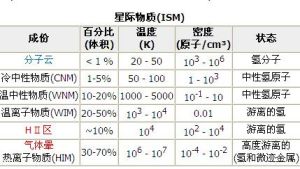

星際物質通常可以依據溫度的差異分成三種狀態:數百萬K的高熱氣體、數千K的溫暖氣體、和數十K的冷氣體,這些狀態是這些氣體在溫度的平衡上所表現出的冷或熱。關於星際物質這三種型態的模型最初是McKee和Ostriker在1977年的一編論文中提出來的。經歷了過去四分之一個世紀的研究,在科學界,星際物質在這三種狀態上的相對數量仍然有相當大的爭議。

未來,對星際物質的研究重點是分子雲、星際雲、超新星遺蹟、行星狀星雲、和擴散結構。

成分

星際介質99%是氣體

星際介質99%是氣體物質的成分是99%的氣體和1%的塵埃,充滿在星際間的空間。這種極端稀薄的混合物,典型的密度從每立方米只有數百到數億個質點,以太初核合成的結果來看氣體的成分,在數量上應該是90%氫和10%的氦,和其他微跡的"金屬"(以天文學說法,除氫和氦以外的元素都是金屬)。

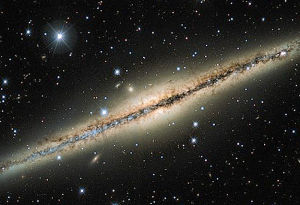

銀河系中的星際物質主要分布在鏇臂中,占到了銀河系總質量的10%,密度大約為每立方厘米一個氫原子,這種密度其實很低,在人造的真空中都無法達到。

歷史

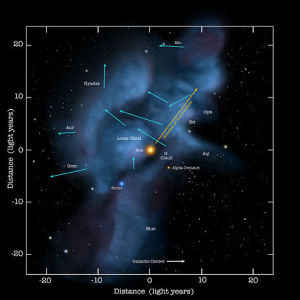

太陽附近的星際介質

太陽附近的星際介質自然哲學家羅伯特·博伊爾在1674年的論述中提到:星際中的空間在享樂主義的觀點中是空無一物的。直到19世紀,星際物質的本質才受到天文學家和科學家的注意。

在1862年,帕特孫寫道:氣流引發的顫動,或是震動運動,是以太充塞在空中造成的。(Ess.Hist.&Art10)以太的觀念延續到20世紀,有些特性被描述出來。在1912年,威廉·亨利·皮克林寫道:造成星際吸收的介質簡單的說就是乙太,他會選擇性的吸收,就如卡普坦所指出的是一些氣體的特性,還有一些自由的氣體分子,她們可能是由太陽和恆星經常不斷的釋放出來…

在1913年,挪威的探險家兼物理學家克利欣·白克蘭寫道:以我們的觀點,假設空間整體充滿了電子,各種電子和離子的飛躍,似乎是自然的結果,因為我們假設恆星系統在演化的過程中,不停的將帶電的微粒拋射入太空中。因此在宇宙各處,也就是“空無一物”的太空中,都能發現物質充塞著,不僅是在太陽系和星雲之中,應該是合情合理的。

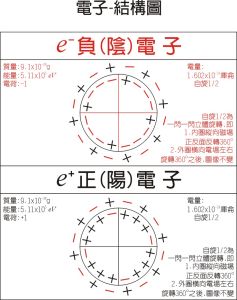

星際介質:電子-內部結構模型圖

星際介質:電子-內部結構模型圖 在1930年,塞繆爾․L․桑代克記載著:實在很難相信存在於恆星之間的巨大空間會完全的空無一物,地球的極光可能是被來自於太陽帶電粒子,從太陽輻射出來的粒子激發產生的。如果其他數以百萬計的恆星也都發射出離子,如果是毫無疑問的,那麽星系之間便不可能是絕對的真空了。

特點

獵戶座星雲

獵戶座星雲最後,還有原宇宙線穿行於星際空間,以及磁場跨越在區域內的多處。在大多數情況下,星際介質出現在雲狀聚集物中,有時其濃度足以形成恆星。恆星則反而連續地耗損質量,有的以小型爆發形式,有的則災變爆發為超新星。質量就這樣又反饋回星際介質中,並與尚未形成為恆星的物質混合。

星際物質通過恆星的這種循環,很大程度上決定宇宙雲內重元素的含量。銀河系內的星際物質主要發現於它的外圍部分即所謂的鏇臂中,那裡還有大量的年輕恆星和星雲。星際物質緊密地向銀道面集聚,該面為一扁平區域,通稱為銀盤。射電望遠鏡可以研究解釋星際介質的各種不同成分發射的射電波。如中性氫以一個特有的波長,即21厘米波長,吸收或發射極小量的射電能。測量該波長並與相鄰的波長比對,能夠探測出吸收氫雲或發射氫雲。

聲的傳播需要物質,物理學中把這樣的物質叫做介質。一種物質存在於另一種物質內部時,後者就是前者的介質;某些波狀運動(如聲波、光波等)藉以傳播的物質叫做這些波狀運動的介質。也叫媒質。例如:光通過鏡片,鏡片就是介質;光進入水裡,水就是介質。

星雲

星雲就是散布在銀河系內、太陽系外的一堆堆非恆星形狀的塵埃和氣體(星際物質),它們的主要成份是氫,其次是氮,還含有一定比例的金屬元素和非金屬元素。近年來的研究還發現含有OH、CO和CH₄等有機分子。最初所有在宇宙中的雲霧狀天體都被稱作星雲。後來隨著天文望遠鏡的發展,人們的觀測水平不斷提高,才把原來的星雲劃分為星團、星系和星雲三種類型。

發現

1758年8月28日晚上,當時受僱天文觀測的法國天文學家查爾斯·梅西耶在搜尋彗星的時候,在金牛座發現一個雲霧狀的斑塊。為了讓其他人不把這些天體當作彗星,他為此進行了專門的建檔。到1784年,他一共找到類似的天體103個,當年在金牛座找到的那個天體被編為M1。1781年,梅西耶公布了自己的發現。英國天文學家威廉·赫歇耳非常重視,並且親自逐一對梅西耶發現的這些天體進行了觀測核實。他發現其中有些天體確實是雲霧狀的,他把這些天體稱為“星雲”。

專家解讀

星際介質

星際介質天文學家認為星際介質在某些條件下會形成恆星,然後進入稱為主序星的穩定期.太陽目前正處於主序星演化階段,它主要由正、負電子和質子、氦的原子核組成.維持太陽輻射的是它內部的核聚變反應,其反應是四個質子聚變為一個氦原子核和兩個正電子並釋放出大量的能量,這些釋放出的核能最後轉化為輻射能,並同時以每秒4.2×109kg向外拋出大量物質。在演化末期,太陽將離開主序星階段膨脹而轉化為紅巨星的演化階段,最終塌陷為密度很大的白矮星。

(1)地球只接受了太陽輻射能的二十二億分之一,就使地面溫暖、萬物生長.地球接受的輻射能來自太陽中的核聚變反應。

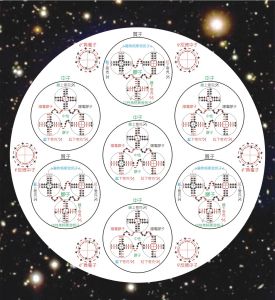

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 (2)太陽內部進行的核反應是四個質子聚變為一個氦原子核和兩個正電子,並釋放出能量。

(3)請將太陽演化過程中經歷的幾個階段補充完整。

星雲也屬於星際物質。其實它們也是由這些物質組成,不過是物質密度較大的團塊而已。

現已確認,恆星就是在一些物質密度較大的分子雲中產生的。有些分子雲至今還在形成新的恆星。通常,質量非常大而濃密的分子雲,會碎裂成一些較小的團塊。這些團塊的大小約等於恆星直徑的幾百萬倍。這個雲團因為來自內部物質的引力作用,開始迅速收縮,就如一幢高樓大廈在頃刻之間坍塌。在大約幾十萬年之後,在雲團中心形成了一個高溫、高壓、高密度的氣體球,並在其核心觸發了由四個氫原子核聚變成一個氦原子核的反應,釋放出大量的熱和光,成為恆星。

生活中的自然現象

| 人的意識也是以自然方式發生的物質世界。人和人的意識是自然界發展的最高產物。物質世界具有系統性、複雜性和無窮多樣性。它既包括人類已知的、也包括人類未知的物質世界。讓我們一起走進自然吧~~ |