簡介

慢性非傳染性疾病

慢性非傳染性疾病慢性非傳染性疾病(noninfectious chronic disease, NCDs)簡稱“慢性病”或“慢病”,指從發現之日起算超過3個月的非傳染性疾病,不是特指某種疾病,而是對一組起病時間長、缺乏明確的病因證據,一旦發病即病情遷延不愈的非傳染性疾病的概括性總稱。

這些疾病主要由職業和環境因素,生活與行為方式等暴露引起,如腫瘤、心臟血管疾病,慢性阻塞性肺疾患,精神疾病等等,一般無傳染性。慢性非傳染性疾病的發生與吸菸、酗酒、不合理膳食、缺乏體力活動、精神因素等有關。

由於慢性病死亡的人數占總人數的60%,80%慢性病發生在低、中收入國家中,約1/2慢性病死亡發生在70歲以下人群,世界上慢性病的發生男女機會相同,約1700萬慢性病患者不到期望年齡就過早死亡,如能控制主要危險因素,80%心臟病、中風和II型糖尿病能夠預防,40%癌症亦可以防治。

種類

心腦血管疾病

常見有高血壓、血脂異常、冠心病、腦卒中等。

慢性非傳染性疾病細分

慢性非傳染性疾病細分營養代謝性疾病

常見有肥胖,糖尿病,痛風,缺鐵性貧血,骨質疏鬆等。

惡性腫瘤(癌)

主要為胃癌、肺癌、肝癌、食管癌等。

精神類疾病

精神、心理障礙,過勞症;強迫、焦慮;抑鬱症;更年期綜合症。

口腔疾病

齲齒,牙周病等。

特點

1.病因複雜,發病與多個行為因素有關;

2潛伏期較長,沒有明確的得病時間;

3病程長,隨著疾病的發展,表現為功能進行性受損或失能,對健康損傷嚴重;

4很難徹底治癒,表現為不可逆性。

病因

慢性非傳染性疾病

慢性非傳染性疾病遺傳因素:與遺傳基因變異有關。

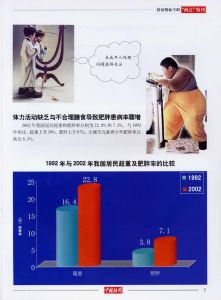

環境因素:年齡、體重超重與肥胖、長期過量飲食、運動量不足、營養失衡、吸菸與飲酒、病毒感染、自身免疫、化學毒物接觸等因素。

精神因素:精神緊張、情緒激動及各種應激狀態。

危害

慢性非傳染性疾病

慢性非傳染性疾病蘭德公司2011年發表的研究報告表明,2000年到2004年之間,全球愛滋病患病率下降了17%,而糖尿病患病率上升了26%。美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠介紹說,美國70%的死亡由非傳染性疾病所致。

根據2011年5月世界衛生組織報告顯示,全球每年有3,600萬人死於癌症、心臟病和糖尿病等慢性非傳染性疾病,占全球死亡人數的63%,比傳染性疾病導致的死亡率高出兩倍多。世衛組織預測,如果目前非傳染性疾病的發展勢頭得不到遏制,從2010年到2020年,非傳染性疾病的全球死亡率將再上升15%。

中國衛生部於2005年7月7日公布的全國衛生服務調查結果,排除季節性影響,中國年患病人次為50.8億,比1993年增加了7.3億人次。其中多為高血壓、糖尿病和腦血管病等常見病和多發病。由此看出慢性非傳染性疾病,已成為我國城鄉居民的主導疾病。

2011年5月,由衛生部疾病預防控制局和中國疾病預防控制中心共同完成的《中國慢性病報告》指出,中國正面臨慢性病的嚴峻挑戰。該報告提到的我國死因構成比顯示,非傳染性疾病導致的死亡約占我國所有死亡的83%,其中心血管疾病占38%,其次為癌症、呼吸系統疾病、其他非傳染性疾病、糖尿病。在行為危險因素中,人群經常吸菸率約26.3%,缺乏運動比例約為30.6%;在代謝性危險因素中,38.2%人群血壓升高,9.4%人群血糖升高,25.4%人群超重,5.7%人群肥胖,33.5%人群膽固醇升高。

研究範圍

腫瘤流行病學

腫瘤在此指惡性腫瘤,主要為胃癌、肺癌、肝癌、食管癌等等。由於腫瘤構成的複雜性,腫瘤流行病學研究的艱巨性,都應該把其放在NCD研究的領先位置。

慢性病的危害主要是造成腦、心、腎等重要臟器的損害

慢性病的危害主要是造成腦、心、腎等重要臟器的損害心腦血管病流行病學

心腦血管病主要包括腦血管意外,冠心病、風濕病、風心病等。我國是腦血管意外世界上高死亡率的國家之一,其地理分布差異又很明顯。所以,心腦血管疾病為NCD的第二個研究領域。

慢性阻塞性肺疾患流行病學

慢性阻塞性肺疾患主要包括慢性支氣管炎、哮喘、支氣管擴張、肺氣腫、肺心病等。

精神疾病流行病學

精神疾病主要包括精神分裂症、精神發育遲滯、情感性精神病、反應性精神病、老年痴呆症等。精神疾病是NCD流行病學研究的重要領域。但是,由於這類疾病的特殊性,流行病學研究面臨著不少困難,然而隨著經濟的發展、競爭的加劇,這方面的研究將會得到進一步加強。

糖尿病流行病學

糖尿病包括胰島素依賴型糖尿病(I型)、非胰島素依賴型糖尿病(II型)。糖尿病發病在很多國家呈上升趨勢。因此,糖尿病也是NCD的研究重點。

其他

如職業性疾病、營養代謝性疾病、遺傳性疾病、出生缺陷的流行病學等等。

防治

防治原則

慢性非傳染性疾病

慢性非傳染性疾病1.重視慢性病的預防和控制,提升居民健康意識,早發現、早治療,努力降低慢性病發病率、致殘率和死亡率。

2.重點防治心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病和糖尿病四類疾病,控制菸草使用、不合理膳食、身體活動不足和酗酒四種行為危險因素,監測高體重、高血壓、高血糖和血脂異常四種生物危險因素。

3.中國已確立慢性病防控的相關策略,即明確政府責任,堅持預防為主,以社區為基礎,關注農村地區,社會廣泛參與,提高個人能力。衛生部門將進一步健全與慢性病預防控制形勢相適應的防控體系和工作機制,推動形成以家庭為基礎、社區為依託、專業機構為指導、社會廣泛參與的預防控制格局。

防治措施

1.健康教育與健康促進是預防與控制慢性病的有效手段

深圳慢性非傳染性疾病預防與控制

深圳慢性非傳染性疾病預防與控制研究發現,人口年齡結構與外環境因素對慢性病患病率影響分別為19.24%和80.76%。可見,環境因素是影響慢性病患病率的決定因素,而這些因素是可以通過健康教育和健康促進進行干預的。

1965~1975年,美國行為干預試驗使冠心病患病率下降35%,腦血管病患病率下降48%;1974~1988年,首鋼行為干預使腦發病率從155/10萬降至58/10萬,死亡率從84/10萬降至18/10萬。

健康教育與健康促進具有最佳成本效益比,預防與治療費用相比,前者只為後者的數十分之一到數百分之一,美國疾控中心總結多年慢性病防治經驗表明,只要做到不吸菸、不酗酒、合理膳食、適量運動等,美國男子平均壽命可延長10年左右,而如果單靠加大高精尖醫療技術的投入,延長壽命1年則需花費幾百或上千億美元。

2.開展社區衛生服務是實現慢性病防治的最佳途徑

開展社區衛生服務可使社區醫生與居民建立長期、穩定的健康服務與被服務關係,可充分利用與病人及家屬接觸的每一次機會進行健康教育,使居民認識慢性病的危害、危險因素及預防方法,掌握正確的生活方式及行為,提高自我保健能力。同時通過社區衛生服務及時發現病人,做到早發現、早診斷、早治療與康復,預防和控制併發症的發生,改善生存質量。這樣使三級預防有機地結合起來,才能有效地預防和控制慢性病。