人物資料

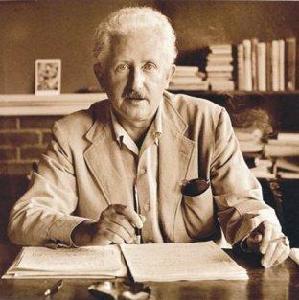

愛利克•埃里克森

愛利克•埃里克森1902—1994

"Human personality in principle develops according to steps predetermined in the growing person's readiness to be driven toward, to be aware of and to interact with a widening social radius."

Erikson's psychosocial stages 社會心理發展階段理論

艾里克森(1902—1994),美國神經病學家,著名的發展心理學家和精神分析學家。他提出人格的社會心理發展理論,把心理的發展劃分為八個階段,指出每一階段的特殊社會心理任務;並認為每一階段都有一個特殊矛盾,矛盾的順利解決是人格健康發展的前提。

簡介及主要著作

愛利克•埃里克森(Erik Erikson)1902年出生於德國法蘭克福,父母都是丹麥人。生父在埃里克森誕生之前就棄家出走了。他三歲時,母親嫁給了一個名叫西塞多•洪柏格的兒科醫生。埃里克森在童年時期並不知道洪柏格不是他的親生父親。但他總是出現這種感覺:無論如何,他不屬於父母親,並幻想能成為“更好的父母”的兒子。埃里克森多年來一直沿用繼父的姓,甚至在第一次寫論文時還使用愛利克•洪柏格的名字。直到1939年他加入美國公民時,才改姓愛里克森。

愛里克森那種不屬於他的家庭的感覺為這樣一種事實而不斷加劇:母親和繼父都是猶太人,而他卻由於斯堪狄那維爾血統長的身材高大,碧眼金髮。在學校,人們說他是猶太人,而在繼父的祖廟裡,卻叫他為異教徒。由此想來,為什麽“同一性危機”的概念能成為後來愛里克森理論上最為問題關注的問題之一就不足為怪了。

大學預科畢業後,他違背繼父要他成為一名醫生的願望,從事藝術專業,並週遊整個歐洲大陸。總的說來,愛里克森在校時不是一位傑出的學生,但他卻有藝術天賦。

1927年是愛里克森一生的轉折點。那年,他受一位名叫彼德•波羅斯的老同學的邀請到維也納一所規模較小的學校中工作,該校生源都是弗洛依德的病人與朋友的子女。開始,他是以藝術身份受聘的,後來擔任了指導教師,最後,安娜•弗洛依德徵求他是否願意接受培訓當兒童精神分析者。愛里克森接受了安娜的提議,以每月支付七美元培訓費的條件接受安娜的精神分析訓練。安娜•弗洛依德的精神分析理論與他父親的理論不同,在諸多方面都具有獨特的創建,這對愛里克森產生深刻的影響。1964年,愛里克森把自己的《洞察力與責任感》一書呈現給安娜,以表對她的感激之情。

形勢對愛里克森十分有利。他被邀加入一個當時被醫療機構拒之門外的團體。通過參加這個“遺棄者”的組織,使他能作為一名“局外人”保持自己的同一性。另一方面,由於這個團體的職能是幫助煩惱不安的人們,所以他起碼能夠間接地滿足繼父希望他當一名醫生的願望。

他大學預科畢業時獲得的一份蒙台梭利學校的畢業文憑,以及接受安娜•弗洛依德在兒童精神分析方面的訓練,是他所獲得的唯一的正規學校。因為愛里克森沒有獲得高級學位,所以他完全可以成為弗洛依德所認為的精神分析家不必攻讀醫科專業主張的一名典型範例。

1929年,愛里克森與同校任教的加拿大籍教師瓊•謝爾遜結婚。1933年為了對付納粹日益加劇的威脅,愛里克森(已兩個孩子)全家遷居丹麥,後又遷往麻省的波士頓,在那裡,他以精神分析家的身份私人開業。

除了私人開業外,愛里克森還在亨利•墨里主持的哈佛醫學院神經精神病學系任研究員。愛里克森被哈佛醫學院錄取為心理學哲學博士候選人,但只有幾個月他就放棄了這個意圖。

1936年到1939年間,愛里克森在耶魯大學精神病學系醫學院任職,在那裡,他研究了正常兒童和情緒紊亂的兒童。也約在這一時期,他與人類學家魯斯•本尼迪克特和瑪格麗特•米德有了交往,1938年,他前往南達科蘇語印第安人的松脊居住地進行了實地考察,觀察了蘇語印第安人撫育子女的實況。諸如此類的人類學研究使愛里克森進一步認識到社會文化因素對人格形成的重要性。這種認識極其強烈地滲透到他整個理論中。

1939年,愛里克森遷居加利福尼亞洲,在那裡他擔任了加利福尼亞研究所的研究助理。1942年起,他一直擔任心理學教授,但在1950年時他因拒絕在效忠宣誓上籤字,而被免去教授職務。後來,加利福尼亞大學發現他“政治可靠”,又重新授予他心理學教授,但是愛里克森拒不接受,因為其他教授也因同樣的“罪名”被免職了。

1950年,他離開加利福尼亞洲,同年出版名著《童年期與社會》,該書高度地強調了社會和文化因素對人類發展的重要性。書中還詳盡地論述自我的功能,創立了路線在被人稱為新學科的“自我心理學”。1951年到1960年,愛里克森居住於麻省的斯多克橋,他在那裡擔任了奧斯丁——里格斯中心的高級會診醫生和匹茨堡大學醫學院精神病學系教授。

1969年,愛里克森回到哈佛醫學院,在那裡擔任人類發展學教授,並講授“人類生命周期”,這是一門深受研究生歡迎的課程。

著作

《青年路德:一個精神分析和歷史的研究》(1958) (1958). Young Man LutherNew York: Norton.

(1950).Childhood and Society . New York: Norton.

《領悟與責任》(1964)、 (1964). Insight and Responsibility . New York: Norton.

《同一性(青少年與危機)》(1968) (1968). Identity : Youth and Crisis. New York: Norton.

《甘地的真理:論好戰的非暴力根源》(1969) Gandhi's Truth

《新的同一性維度》(1973) (1974). Dimensions of a new identity . New York: Norton.

《傑斐遜演講集》(1974)

(1975). ERIKSON LIFE HISTORY AND THE HISTORICAL MOMENT . New York: Norton.

《同一性與生命周期》(1980)等。 (1987). The Life Cycle CompletedW.W. Norton & Co.

(1996). Dialogue with Erik Erikson . Richard I. Evans (Ed.), Jason Aronson.