簡介

行政區劃名,為今黃山市的前身,1971年,原徽州專區改稱徽州地區,1987年,撤銷原徽州地區,成立地級黃山市。另外,徽州地區也常指代由一府六縣構成的古徽州。徽州地區是安徽省的南大門。地處皖、浙、贛三省結合部,是一個“七山半水半分田,兩分道路和莊園”的山區,屬中亞熱帶北緣。常綠闊葉林地帶。全區轄七縣二市,總面積1.34萬平方公里,總人口179萬。行署設在屯溪市。

行政區劃(1987年)屯溪市(今屯溪區)本數據來源於百度地圖,最終結果以百度地圖數據為準。

悠久歷史

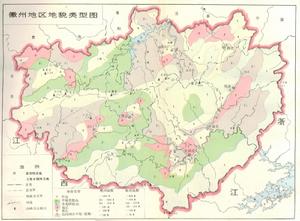

徽州地區地貌類型圖

徽州地區地貌類型圖秦置黟、歙二縣,晉稱新安郡,宋改徽州。歷以商賈眾多、文風興盛而蜚聲海內。徽商以其雄厚的資本辦教育、創書院、置祠產、建廟宇,曾稱雄明清商界300多年,形成經濟繁榮、教育發達的鼎盛時期。素有“東南鄒魯”和“無徽不成鎮”之稱。歷史上的“新安文化”獨樹一幟,新安理學、新安醫學、徽派樸學、新安畫派、徽派版畫、徽派篆刻、徽派建築、徽派盆景和徽雕、徽劇、徽菜等,曾以其卓越的成就著稱於世。成為中華民族文化大花園中絢麗的一角。

徽州山水靈秀。黃山山脈自東北向西南橫貫全境。天目山、九華山脈間於其中。境內四季分明,氣候溫和,峰巒挺秀,河溪環繞,宛如一個天然大公園。黃山72峰簇立雲間,崢嶸雄奇,氣勢磅礴,匯奇松、怪石、雲海、溫泉“四絕”於一體。乃全國十大風景名勝之一。與黃山遙遙相望的齊雲山,為江南著名的道教活動中心,曾被譽為“江南第一名山”。牯牛降和清涼峰兩個自然保護區,終年飛瀑四濺,雲霧繚繞,保存著大量的原始森林和珍稀動植物。有“山水畫廊”之稱的新安江,源於休寧縣,流經屯溪市、歙縣,注入千島湖。被譽為“皖南翡翠”的太平湖,為水上旅遊勝地。還有千姿百態,變幻神奇的石台縣蓬萊仙洞等溶洞群。半個多世紀前,偉大的人民教育家陶行知稱讚徽州大好山水時曾說:“世界上只有一個地方和它相類,這個地方就是瑞士。”

徽州人文薈萃。古往今來,徽州這塊鍾靈毓秀之地,以才入仕。以文垂世者代不乏人。《中國人名大辭典》共收集清以前歷代名人4萬多人,原徽屬六縣名人就有747人(不含僑居外地的徽籍名人)。《中醫大辭典》載有安徽籍名醫118人,其中徽州84人,占71.2%,在清代安徽著名詞人161人中,徽州有71人,占44%。歷代名人中,主要有唐代文學家吳少微,詩人杜苟鶴;南宋史志學家羅願,學者程大昌;明代政治家朱升,醫學家汪機,劇作家汪道昆,數學家程大位;清代畫家江韜,哲學家戴震,物理學家鄭復光,理財家王茂蔭;以及近代著名畫家黃賓虹,人民教育家陶行知,音樂家張曙,白話文倡導者胡適,文藝理論家葉以群等。徽州還具有光榮的革命傳統。早在1925年就建立了第一個中共黨支部。眾多的仁人志士和革命先驅,為了人民的革命事業,獻出了自己的生命。據1987年統計,全區有革命烈士1529人。悠久的歷史,發達的文化,形成了古樸典雅、獨具特色的人文景觀。全區古蹟遺址5000多處,列為縣級、省級重點保護的文物單位219處,約占全省的1/4。

徽州物產豐富。全區森林資源居安徽省各地、市首位。有各類植物3000多種,茶葉、木材產量分別占全省的1/2和1/3。歙縣年產茶葉20萬擔以上,居全國產茶縣之首。蠶繭、苧麻產量各占全省的1/3左右,績溪縣素稱“蠶桑之鄉”。全區各類乾鮮果品有60多種,枇杷、雪梨、蜜棗、獼猴桃頗負盛名;香菇、木耳、香榧、山核桃、油桐、生漆、棕櫚等土特產品豐盛。中藥材有1400多種,較名貴的有山萸肉、蘄蛇等100多種。花卉植物資源有350餘種,年產“三花”(珠蘭、茉莉、玉蘭)近4000擔。歙縣“賣花漁村”育花歷史已有千年。動物資源有360多種。皖南花豬,皖南黃牛均列入全國優良地方種畜。探明的礦藏有16種,其中瓷土、砩石、蛇紋石的儲量,分別占全省總儲量的70.5%,74%、99.8%;膨潤土儲量占全國總儲量的12%。徽州的傳統工藝也別具一格,聞名於世。有“文房四寶”中珍品徽墨、歙硯,有民間藝術的瑰寶磚、木、石、竹四雕,以及竹編、玉竹家具等工藝品。

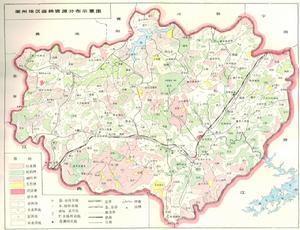

徽州地區森林資源分布示意圖

徽州地區森林資源分布示意圖1979年以來,中共徽州地委、徽州行署從實際情況出發,制訂了“林茶為主,多種經營,因地制宜,全面發展”的山區生產方針。繼而確立了徽州經濟和社會發展的戰略指導思想:立足於自然資源和旅遊資源的開發利用,走“旅工農”的道路,堅持改革,大力發展社會主義商品經濟,不斷提高經濟技術強度和人民物質文化生活水平,改生產型經濟為具有徽州特色的以農業、工業、商業、旅遊業為支柱的旅遊型經濟,逐步把徽州建設成為物質文明和精神文明同步發展的山清水秀,經濟繁榮、文化發達、交通便利、人民富裕的旅遊經濟區。

經過幾年的努力,全區農村產業結構初步得到調整,山區生產建設逐步走上正軌,以輕工業為主的地方工業初具規模,鄉鎮企業迅速發展,能源交通建設步伐加快,商業流通渠道不斷擴大,旅遊業開始起步,文教、衛生和科技事業蒸蒸日上。1987年,全區工農業總產值14.01億元,其中工業產值8.57億元,農業產值5.44億元;國民生產總值13.25億元,人均740.2元;國民收入11.5億元,人均642.5元)農民人均純收入425.6元。(同時,開發建設了一批風景區,修復了一批文物勝跡,增建了旅遊設施。全區己初步形成黃山、屯溪山城、太平湖、歙縣歷史文化名城,齊雲山、黟縣古民居、石台溶洞群、新安汪以及牯牛降、清涼峰自然保護區等十大旅遊景區。

徽州基本上還是一個農業地區,在經濟發展上,也還有不利因素,存在不少薄弱環節。一是工業基礎差,設備陳舊,工藝落後,國營工業企業每個勞動力創造的年產值還不到1萬元。二是缺煤少電,用電量與供電量相比,每年相差兩個月以上。三是科技人才缺乏,建設資金短缺,資源開發和綜合利用不夠。

為了更好地保護、開發和利用黃山風景資源,以黃山為中心,以皖南為重點,發展皖南旅遊事業,帶動皖南經濟的發展,1987年11月,經國務院批准,撤銷徽州地區建制,設立地級黃山市,轄三區(屯溪、徽州、黃山),四縣(歙、休寧、黟、祁門)。新的黃山市將堅持“改革、開放”的方針,進一步挖掘潛力,揚長補短,開發資源,振興經濟,在社會主義現代化建設征途上,更加發揮出自己的優勢。

行政區沿革

1949年,祁門縣於4月26日、休寧、歙縣於28日、黟縣於29日、績溪縣於30日先後被解放軍二野解放;婺源縣於5月2日被解放軍四野解放,婺源縣的解放標誌著徽州全境的解放。由於解放婺源縣和江西省的同為解放軍四野,因此為了便於管理,從此將婺源劃歸江西省。同年5月13日,中共皖南區黨委通知,設徽州專區(治所初在歙縣,不久遷往屯溪),屬皖南行署(行署初設屯溪,後遷蕪湖),改屯溪鎮為屯溪市(屯溪原為休寧縣一鎮),屬徽州專區,全區領屯溪市和休寧、祁門、績溪、旌德、歙、黟六縣;太平、石台劃屬池州專區。

1952年2月4日原屬皖南行署池州專區的太平、石台二縣和原屬皖南行署宣城專區的寧國縣劃屬徽州專區,全區共領一市(屯溪)九縣(休寧、歙縣、祁門、黟縣、績溪、旌德、太平、石台、寧國)。同年4月12日.廢行署區,徽州專區屬安徽省。

1953年12月1日,屯溪直隸安徽省,徽州專區領九縣,1955年屯溪降為地轄市。1956年1月12日,撤銷徽州專區,原領九縣劃屬安徽省蕪湖專區;復升屯溪為省轄市。

1957年3月22日黟縣併入祁門縣,石台分別併入太平、祁門二縣。5月16日,將屯溪交由休寧縣領導。6月,旌德縣併入績溪縣。1960年12月13日改屯溪市為休寧縣轄鎮。

1961年4月13日,重設徽州專區,並將太平縣劃歸本區。同年下半年績溪、旌德二縣分開;8月,寧國縣劃歸本區;8月16日,又改屯溪為地轄市;12月15日,復置黟縣,本區領一市八縣,1963年5月20日屯溪降為休寧縣屬鎮。1965年7月19日,復設石台縣,改屬池州地區。

1968年7月7日,成立徽州地區革命委員會,屬縣不變。1971年3月29日,改徽州專區為徽州地區。1974年,太平縣劃入池州地區,本區領七縣。1975年12月19日,復升屯溪為地轄市(縣級)。

1979年2月27日,改徽州地區革命委員會為徽州地區行政公署。1980年1月2日,寧國縣改屬宣城地區;同年1月29日,太平、石台二縣劃歸本區,領八縣一市,即:歙、祁門、休寧、黟、績溪、旌德、太平、石台和屯溪市。

1983年12月1日,經國務院批准,撤銷太平縣,設立縣級黃山市,以原太平縣、歙縣的黃山公社、石台縣的廣陽公社的行政區域和黃山管理局現有轄區為其行政區域,由省直轄。1986年6月4日,省委、省政府發出通知,黃山管理局改由省和徽州地區雙重領導,業務上以省為主;縣級黃山市由徽州地區代管,其國民經濟和社會發展計畫單列(由省戴帽下達徽州地區)。徽州地區領七縣一市,即:歙、祁門、休寧、黟、績溪、旌德、石台和屯溪市。

1987年11月27日,經國務院批准改徽州地區為地級黃山市,設立黃山市屯溪區,其行政區域包括原屯溪市、歙縣篁墩鄉和休寧縣梅林鄉;改原縣級黃山市為黃山區,屬地級黃山市;將績溪縣劃歸宣城地區、石台縣劃歸池州地區。1988年7月地級黃山市正式成立,轄三區四縣,即:屯溪區、徽州區(劃原歙縣岩寺鎮和潛口、呈坎、羅田、西溪南、洽舍、福溪、楊村七個鄉和鄭村鄉的瑤村新立)、黃山區、歙縣、黟縣、休寧縣和祁門縣。