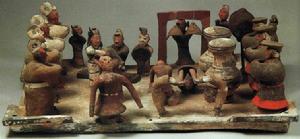

彩繪陶樂舞雜技俑

彩繪陶樂舞雜技俑彩繪陶樂舞雜技俑,產於西漢時期,底盤長67厘米,寬47.5厘米,俑高者22.7厘米,1969年濟南市無影山出土,現保存在濟南市博物館。

特徵

泥質灰陶。塑21人,固定在長方形底座之上,座中央表演者七人,二女子身著紅、白花長衫,翩翩起舞;身著紅袍者,昂面放聲歌唱;二人作拿大頂,一人翻筋斗,一人作“倒挈面戲”。座後側一列七人為伴奏樂隊,吹笙、撫琴、擊鼓、敲鐘、拍長鼓和擊建鼓。雜技、樂舞同台演出。左側四人頭戴環形冠,身著紅袍,拱手而立;右側三人,頭戴冕形冠,身著朱彩黑袍,拱手而立,面前置酒漿二尊,觀賞樂舞雜技表演。

說明

中國雜技藝術起源於先秦,至漢代大盛,稱為百戲,往往在主人宴飲前做樂舞雜技表演,畫像石與畫像磚常常見到,但成組立體陶塑僅見於此。

背景介紹

西漢墓隨葬品,在這張陶板上,漢代藝術家為我們再現當時風行市井的“百戲”演出時的熱鬧歡快場景,成為漢代社會生活的縮影化石,具有高度的文化價值。漢代統治者接受“謂死如生”的觀念,盛行厚葬,尤其在西漢經濟復甦之後,這種情形上行下效,愈演愈烈。隨政治、經濟各方面變化,西漢晚期的陶俑不似早期隨葬題材的單一和造型的呆滯,開始出現世情濃郁的百戲、說唱等情境陶塑,尤以圖中看到的樂舞雜技俑為多,它們出土于山東濟南市無影山西漢墓。

這組彩繪雜技樂舞陶俑,構成了一個完整的舞台演出場面,在目前發現的同類內容的中國古代藝術品中屬於年代最早的一件。它集舞蹈、音樂、雜技於一體,布局井然有序,氣氛熱烈歡快,人物生動傳神,再現了當時風行的“百戲”演出時的熱鬧場面。

這個舞台是一件長形陶盤,21件陶俑或演秦、或觀賞,被固定在陶盤之上。在舞台的中心,有一頭戴冠、身著朱袍的陶俑。似為演出司儀,他正在向觀眾介紹節目。司儀身旁有兩位身著紅、白兩色舞衣的女子,她們正揮動長袖,翩翩起舞,旁側戴尖帽的男子,正相向倒立表演“拿大頂”。向後還有兩位男子在表演軟功,舞台後有七人組成的樂隊,演奏者分別在吹笙、鼓瑟、擊缶、敲鐘、捶鼓,個個神情專注。舞台兩側有七名觀眾或助興者,他們頭戴冠、腰系帶,相向拱手而立。整組造型較為稚拙,僅塑人體輪廓,姿態亦稍呆滯,但色彩濃艷,人物繁多,渲染出市井意趣。

市場價值

現有市場中的漢代陶塑陶俑,不論真偽均以多以單體造型出現,鮮見有似於圖者的作品出示。擁有真品者即便出售,也早作暗盤交易。收藏愛好者須謹慎對待。如若市易,該物估計可價高萬元左右。