人物簡歷

油畫藝術家張曉剛

油畫藝術家張曉剛張曉剛,1958年出生於雲南省昆明,1982年畢業於四川美術學院;在北京生活和工作。

多次參加國內外的藝術展覽,作品被國內外多家美術館、畫廊、以及私人收藏。他的作品是當代藝術所蘊世故的中國情境的最佳體現。

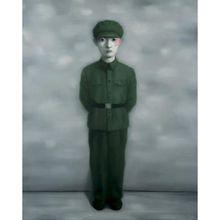

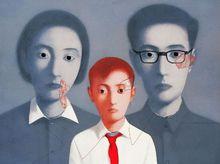

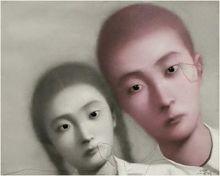

從九十年代中期開始,他運用近現代中國流行藝術的風格表現革命時代的臉譜化肖像,傳達出具有時代意義的集體心理記憶與情緒。這種對社會、集體以及家庭、血緣的典型呈現和模擬是一種再演繹,是從藝術、情感以及人生的角度出發的,因而具有強烈的當代意義;曾於1997年榮獲英國coutts國際藝術基金會所頒發的亞洲當代藝術家。

主要作品

張曉剛的主要作品有《全家福》系列、《天安門》、《血緣:同志120號》、《大家庭》等。

個人履歷

油畫作品

油畫作品1978年他考取了令無數藝術青年嚮往的四川美院。

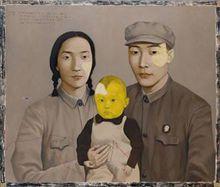

1994年《血緣:大家庭》展出在“第二十二屆聖保羅雙年展”上,世界美術史上第一次出現“中國人家庭合影”的作品,給他本人以及中國當代藝術進入國際舞台獲得了無數榮譽。

2003年開始中國當代藝術以不斷攀升的天價作品以及人氣極高的藝術明星,吸引著國際的注意,而他是其中最具代標誌性的人物。

2006年,創作素材增加了風景和室內來豐富作品的表現力,但沒有改變的是他對記憶與歷史的巨大懷念。

三十年的風雲變遷,他的作品折射出一代知識分子的藝術抱負,他見證了中國繪畫藝術的三十年,他是當代中國人藝術記憶中不可缺少的角色。|

他,就是張曉剛。

曲折的藝術之路

與張曉剛見面的那天下午,北京的天氣熾熱乾燥,他獨自驅車帶我們前往工作室。途中他說,工作室搬遷至何各莊,新的地方安靜極了,之前位於酒廠藝術區的工作室由於知道的人太多,那裡已變成了聚會的地方,無法靜下心來創作。新的工作室里空間巨大,冷氣、光線十足,畫架上未完成的新作、一排排顏料盒、菲利普.斯塔克設計的沙發和椅子、長形的原木桌子上鋪滿畫冊和書籍....

眼前的張曉剛,內斂沉著、溫和平淡,與他那些標誌性的作品一樣安靜且散發著力量。51年前的春天,他出生在古城昆明,父母都是國家幹部,5歲時同家人一起移居成都,並在那裡度過了童年和少年。張曉剛曾經這樣描述那時的他“我在孩子中間不善言表、落落寡歡,唯一的愛好就是一個人“瞎畫””。隨著年齡的增長,張曉剛越發喜愛繪畫。上個世紀70年代張曉剛又同父母移居回雲南,並在機緣巧合下遇到了他的啟蒙老師水彩畫家林聆,開始系統的學習素描、水彩、閱讀西方藝術史。談到他的啟蒙老師,張曉剛說,那是他最尊敬的人,把他帶上了藝術創作的不歸路。“那時我17歲,既是他的入門弟子也是得意門生,那個時代找人學畫很不容易,他不要任何報酬,但對我非常嚴格。” 兩年後,高考恢復,張曉剛考入了令無數人羨慕的四川美院油畫系。

油畫作品

油畫作品張曉剛的藝術旅程由此開始,但並不一帆風順。他一直都沒有很好地融入那所學校,美院期間從學習前蘇聯的現實主義藝術起步,但他很快就迷上了西方現代藝術,尤其對後印象派大師其推崇。受到梵谷、米勒的影響創作了畢業作品《草原組畫》系列,作品色彩繽紛,他描繪綿延起伏的草原上生活的藏族及自然風光但卻與當時盛行的“鄉土現實主義”趣味不符,連學校的審查都沒通過。“畢業時我跟同班同學已經大相逕庭了,”張曉剛回憶起自己的大學時代是在孤獨與默默無聞中度過的。

畢業後因無法分配到工作單位,張曉剛自己找到一家玻璃制鏡廠做建築工人,後分配到昆明市歌舞團做美工。這期間他一直沒有放棄創作,並且研究西方藝術理論及哲學,《幽靈》系列作品就是在這一時期創作出來的。那時的張曉剛身邊沒有阿諛奉承的獻媚,沒有鮮花掌聲的慰藉,但他對藝術的追求卻從未放棄。1984年張曉剛與朋友一起自費在上海、南京辦展覽,這是85思潮中最早自籌資金辦展的展覽之一,隨後他又與朋友在昆明創立“西南藝術群體”。慢慢地他的作品開始被策展人、藝術機構所關注。兩年後他回到四川美院執教,期間他的作品參與了國內重要的展覽《中國現代藝術大展》、《中國當代文獻資料展》、《九十年代中國美術油畫雙年展》、《後89中國新藝術大展》等等;也是在這一時期張曉剛找到了第一家合作的畫廊——香港漢雅軒。與畫廊簽約後,張曉剛開始做一些肖像畫的實驗,偶然翻看父母的老照片,受到極大的觸動,開始了新繪畫的探索。畫廊創始人張頌仁回憶說“當時張曉剛畫了“大家庭系列”第一張,當我要把這件作品拿去參加威尼斯雙年展、聖保羅雙年展時電話給張曉剛,問他起個什麼名字?張曉剛脫口而出:“大家庭吧。”自此,“大家庭”也成為中國當代藝術的一個“象徵符號”,張曉剛也找到了自己的藝術傾向定位。

藝術上的突破

“《大家庭》系列作品之前我是不斷追求變化的藝術家,總在尋找一種突破的可能性。

那會兒的藝術追求方向不是特別地清楚,《大家庭》以後好像有一種“東西”開始清楚了,同時我也希望自己的藝術與我個人氣質、心裡結構、受到的教育等等這些我敏感的東西保持密切的關係。”正如張曉剛所說,《大家庭》之後他真正地進入了關注歷史的狀態,但是他所說的歷史概念不是社會學的歷史,而是他內心的發展軌跡。

油畫作品

油畫作品“經過這么多年的創作,我發現自己對正在發生的,或是將要發生的事不敏感,過去的事反而會慢慢地體會其中的微妙。”張曉剛的藝術一直採取保持距離的方式,這樣一位內心獨白式的藝術家,就像作家裡面的卡夫卡,不是簡單地從社會學的角度去關注問題,也不屬於觀念型的藝術家,更不屬於形式語言的(裝置、材料等)領域,張曉剛說自己要的是觀念之後的敘述。這種敘述需要時間,需要內心的感受。曾有評論說張曉剛始終在過去的生活中挖掘東西,但他則說,“我不是要真的去還原歷史,或者記憶,我只是借用它們,來表達人的心裡的一種狀態,或者是對生活得理解,對某一類人的某一種體驗。這樣就從《大家庭》、《失意與記憶》、《里與外》、《綠牆》這些系列作品中走過來。”很多時候覺得張曉剛的作品不能看一件,只有《大家庭》好像是一個定格的東西,可以看一件。新的作品更像日記,一個系列的作品看下來印象會更加深刻。但單看一幅作品感覺它好像總在移動,可能這正是藝術家所希望的,讓作品達到流動的狀態。

2009年雅昌藝術網發布的《拍賣市場年度調查報告》公布了2008年度公開拍賣市場作品總成交額最高的中國在世藝術家排名,51歲的張曉剛以3.01億元的總成交額取代2008年榜首吳冠中,排名第一。面對這些成就,張曉剛表現的很漠然和不解,“我不會因為有了這么高的價位之後,就要去保住這個價格,就要去畫一些和這個價格能夠匹配的東西。這個不是我創作藝術的本意。拍賣火起來的時候,其實我已經走的很遠了,《大家庭》已是10年前的作品。媒體有很多誤解,別人都說我在畫鈔票,藝術給我帶來的快樂遠大於金錢。”

油畫作品

油畫作品張曉剛正在為個展忙碌,新作採用了與以往不同的媒介,在不鏽鋼的平面上創作,他說材質的更換源自一次展覽,2005年策展人黃專邀請張曉剛參加他策劃的展覽,但是有個要求,不準用繪畫作品。“這個對我來說難度比較大,因為我是一個畫家,後來我想畫不了,就寫字吧。因為寫字對我來說,也是生活中比較重要的一部分。”那次的創作靈感來自電視機,從上個世紀90年代開始看電視的人越來越多,但很多人在看電視的時候心可能在另外一個地方。張曉剛發現這種生活狀態很有意思,電視裡面每天都在輸出很多價值觀,人們接受這種價值觀的同時,其實內心會產生一種矛盾。張曉剛想讓照相機和他一起看電視,拍電視節目,在照片上寫日記,或者喜歡的書,兩個完全不同的描述方式,把他們合併在一起形成一種奇怪的對比。2005年開始張曉剛一直在創作這系列作品。他曾考慮過用鏡子做平面,但鏡子太容易打碎,於是他把材料轉化到不鏽鋼上面。正在創作的作品張曉剛想更多的結合手稿,利用工廠的絲網油印放大到不鏽鋼上面,然後在上面繼續創作,有日記和手繪,張曉剛一直想把文字和繪畫結合在一起。可以讀的繪畫,是他未來創作的目標。

藝術是我的生活方式

張曉剛的作品可能吻合了一些西方人想像的社會主義中國就是他作品中的樣子。但其實是誤讀,那已經不是今天的中國人,但當代的中國人已經把傳統的,至少50年的歷史改變的太多,幾乎是一種摧毀性的抹掉記憶。但在張曉剛的作品中我們能感受到記憶的線還在,能喚醒很多過往的記憶。“我能被西方接受是因為國家的背景,中國這個國家太特殊了。西方自然會很注意中國的藝術家,如果我當時不在國內,現在可能沒人會知道我,正因為我以中國藝術家身份出現以後,別人開始關注我。”

在問及藝術家對社會的責任感時,張曉剛坦率地說,“剛開始走上藝術道路時,遇到很多困難,但我並不抱怨,今天看來都是我的財富。但藝術家談論責任感顯然很虛偽,我的出發點不是追求一種責任,而是要通過藝術的方式真實的表達自我。”正是有了這樣的激情衝動,所以張曉剛能創作出那些觸動人心作品。“藝術首先是個人的,當它呈現出來以後被人接受變成了公共的東西,人們反過來會用公共的標準要求藝術家,這個時候如果真的把自己當做公眾的代表,那么藝術也就枯萎了。” 正如毛姆所說,為畫家樹碑立傳歸根結底還是他的作品。

油畫作品

油畫作品張曉剛說,藝術家,參加全國美展就是他的藝術夢想。而今,他已經成為全球當代藝術界聲名鵲起地藝術明星,他的作品被許多國內外知名美術館和機構收藏;那幅創作於1995年的《血緣:大家庭三號》在香港蘇富比以4263萬港幣的高價被富商大賈捧回家中,在這些歡聲雷動、舉世瞠目的時刻,很多人想不到,這一切同十幾年前那個默默無聞卻又執著追求藝術理想的藝術家毫不相干。如果不是藝術家,張曉剛也許會是位出色的作家或者詩人。他的每本畫冊中都穿插了他寫的日記,寥寥數語表達出他對世間的感悟。(2007年8月1日 晴 今天開始寫一組新的照片。這是專為奧地利美術館舉辦的展覽而作。這一組我準備開始重新閱讀波特萊爾的《惡之花》。想起在八十年代,那會兒有許多的激情和苦悶,而波特萊爾與其他的一些人一樣成了我最好的朋友。有趣的是,在我開始要重新閱讀它的《巴黎的憂鬱》時,我的女兒恰好此時正在巴黎進行著她這一生的第一次巴黎之旅。九二年我第一次去到巴黎時,腦中聯想到時波特萊爾,是阿波里奈爾,而今天我的女兒則是懷著對《達文西密碼》這本書的想像進入到羅浮宮的。這就是這個時代的反差。)

生活中,張曉剛很重要的內容就是電影、音樂和書。他喜歡一個人蝸居在家,一杯咖啡搭配一塊黑朱古力,陪著他看一整天德國電影或讀完一本感興趣的書。他正在看關於中國歷史的書,“我發現中國人在春秋戰國時期的人智慧得一塌糊塗,我們現在只是在享受古人很少一部分的思想。”

繁華往往會歸於平淡,淺嘗輒止有益身心。一個人可以對生活要求得很少,也可以像沙特國王一樣多。藝術家可以讓想盡辦法讓自己的作品在市場上受到關注,也可以每天安靜地創作和生活。願望不同,上帝眷顧人的方式就千差萬別。有人挖空心思踮起腳去夠,有人輕輕抬手就能拿到。前者適應生存規則,後者可以自己制定規則。張曉剛的規則是自由自在。正像他說的那樣,除了創作,我如何去與世間交會,與時光對峙。

個展

1989

張曉剛在畫室

張曉剛在畫室四川美術學院陳列館《遺夢集》

1997

北京中央美院畫廊《血緣:大家庭1997》

1998

台北漢雅軒畫廊《血緣:大家庭1998》

1999

巴黎法蘭西畫廊《同志》

2000

紐約Max Protetch畫廊《張曉剛2000》

2003

巴黎法蘭西畫廊《失憶與記憶》

2004

香港藝術中心《時代的臍帶——張曉剛繪畫》

2005

紐約Max Protetch 畫廊<張曉剛2005>

2006

油畫作品

油畫作品北京公社畫廊《Home——張曉剛》

日本、東京、東京藝術中心、《張曉剛展》

韓國、首爾、ARTSIDE畫廊《失憶與記憶》

2009

“史記” 佩斯北京北京 中國

入展、聯展年表

1989年~2000年

1989

中國、北京中國美術館《中國現代藝術大展》

1991

美國、加洲亞太藝術博物館《不與塞尚玩牌---中國前衛藝術展》

1992

中國、廣州《九十年代中國美術〈油畫〉雙年展》獲優秀獎

《中國當代藝術文獻資料展》北京、廣州、重慶、瀋陽、上海、南京等地巡迴

1993

香港、藝術中心《後89中國新藝術大展》

澳大利亞、悉尼當代美術館《“毛”走向“波普”》

英國、倫敦馬博羅畫廊《後89中國新藝術》

中國、成都《九十年代中國美術---中國經驗》

1994

巴西、《第22屆聖保羅雙年展》獲銅獎

1995

義大利、《第46屆威尼斯雙年展》

西班牙、巴塞隆納現代藝術博物館《中國前衛藝術15年》

加拿大、溫哥華美術館《中國新藝術》

德國、漢堡國際前衛文化中心《從國家意識形態走出---中國新藝術》

1996

德國、波恩當代藝術博物館《中國!》

英國、愛丁堡THE FRUITMARKET畫廊《追昔---中國當代繪畫》

澳大利亞、昆士蘭美術館《第二屆亞太地區當代美術三年展》

法國、巴黎法蘭西畫廊《1996來自中國的四位當代藝術家》

中國、北京國際藝苑《現實:今天與明天---96中國當代藝術》

中國、北京 中國美術館、香港藝術中心《首屆當代藝術學術邀請展》獲文獻獎

1997

捷克、布拉格美術館《來自中國的面孔和身體--中國新藝術》

新加坡、新加坡美術館《“引號”---中國當代藝術》

中國、北京中國美術館《中國油畫肖像藝術一百年》

新加坡、斯民藝苑《紅與灰--來自中國的八位前衛藝術家》

葡萄牙、里斯本美術館《中國新藝術》

香港、Schoeni畫廊《8+8-1---15位中國當代藝術家》

英國、Coutt's國際當代藝術基金會頒發“當代亞洲藝術新人獎”

1998

芬蘭、赫爾辛基美術館《中國新藝術》

比利時、Dostende當代美術館《馬格利特與當代藝術》

荷蘭、阿姆斯特丹《國際當代藝術收藏展》

中國、成都上河美術館《首屆中國當代藝術收藏展》

比利時、布魯塞爾《國際當代藝術博覽會》

油畫作品

油畫作品1999美國、舊金山LIMN畫廊《1999, 中國當代藝術》

比利時、 Namur 藝術中心《面孔---國際當代藝術展》

中國、瀋陽東宇美術館《第一屆中國當代藝術收藏展》

美國、紐約P·S·I當代藝術中心,舊金山現代美術館《蛻變與突破:中國新藝術》

2000

中國、成都現代藝術館《“世紀之門”---中國藝術邀請展》

韓國、《“人+間”,第三屆光洲國際當代藝術雙年展》

法國、 RouillE當代藝術中心《國際當代藝術邀請展》

美國、 Montclair 大學美術館《超越束縛》

法國、班裡哥市弗郎索瓦·密特朗國家文化中心《中國當代肖像》

法國、阿密市比加底國家美術館《中國當代藝術邀請展》

中國、上海美術館《首屆中國當代藝術收藏展》

中國、北京 中國美術館《中國油畫百年展》

日本、新湯縣民會館、宇都宮美術館《亞洲當代藝術邀請展》

2001年至今

2001

法國、巴黎法蘭西畫廊《是我,是我們》

中國、北京中國美術館《新形象》---中國當代美術二十年

挪威、奧斯陸藝術家中心《”煲”---中國當代藝術展》

巴西、《第三屆MERCSUL雙年展》

中國、上海美術館四川省美術館廣東省美術館 巡迴

油畫作品

油畫作品中國、上海藝博畫廊《學院與非學院》英國、倫敦紅樓軒畫廊《夢》2001中國當代藝術

中國、成都現代藝術館《第一界成都雙年展》

2002

法國、巴黎Enrico Navarra畫廊《14位中國藝術家/中國製造》

韓國、漢城國家現代藝術館《BABEL 2002》

中國、重慶四川美術學院美術館《再看‘77、78’藝術作品邀請展》

中國、湖南長沙美侖美術館《時間的一個點·在長沙》

中國、昆明上河創庫車間《長征》

法國、巴黎《巴黎、北京》收藏展

中國、深圳美術館《觀念的圖像——2002中國當代油畫邀請展》

中國、廣州博物館《首屆中國藝術三年展》

中國、廣東美術館《廣州三年展》

中國、何香凝美術館《圖象的力量》

美國、紐約Sidney Mishkin畫廊《回憶——戰後的藝術》

奧地利、維也納“藝術家之家”《東加西——中國當代藝術展》

2003

印度尼西亞、雅加達、印度尼西亞國家畫廊《來自中國的藝術》

韓國、首爾、ARTSIDE畫廊《中國——3個面孔3種顏色》

中國、上海、多倫現代美術館《打開天空——當代藝術展》

法國、巴黎、非洲博物館《東方暨白——中國繪畫一百年》

2004

泰國、曼谷、唐畫廊《中國 現在》

中國、上海、滬申畫廊《超越界線》

中國、上海、上海美術館《第五屆上海雙年展》

台灣、第雅畫廊《面對面》

法國、馬塞、馬塞現代藝術博物館《身體中國》

中國、武漢、湖北美術學院美術館《武漢首屆美術文獻提名展》獲文獻獎

油畫作品

油畫作品中國、上海、外灘三號滬申畫廊《 世界三》2005

中國、深圳、OCAT當代藝術中心《 起飛———OCAT當代藝術典藏展》

台灣、關渡美術館、《明日、不回眸——中國當代藝術》

中國、北京、OCAT當代藝術中心《柏拉圖和它的七種精靈——當代藝術展》

中國、杭州、《寓言》

中國、北京、中華世紀壇美術館《當代視像:為收藏家辦的展覽——首屆中國當代藝術年鑑展》

中國、深圳、深圳美術館《緣分的天空——2005中國當代架上藝術(油畫)邀請展》

中國、北京、中國美術館《大河上下——新時期中國油畫回顧展》

中國、廣州 廣東美術館《廣州三年展》

中國、北京、阿拉里奧畫廊《中國、德國當代藝術家聯展》

2006

![張曉剛[雲南省油畫藝術家]](/img/b/614/wZwpmLxQDO3cTOzIjN3kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLyYzL0AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 張曉剛[雲南省油畫藝術家]

張曉剛[雲南省油畫藝術家]美國、紐約、華美協進社中國美術館、《中國當代藝術中的書籍再創》

美國、紐約、《江湖》

中國、深圳、OCT當代藝術中心《柏拉圖和它的七種精靈》

奧地利、維也納、SAMMLUNG ESSL 美術館《今日中國——中國當代藝術的轉世魅影》

中國、北京、茶馬古道《食慾展》

2007

俄羅斯、莫斯科、特里恰可夫國家美術館《社會藝術》

中國、廣州、廣東美術館《從西南出發》

作品行情

張曉剛作品

張曉剛作品《血緣——大家庭:全家福2號》於1993年創作,是著名的《血緣——大家庭》系列的第二張作品,也是市 場現存最早的此系列作品。本幅作品其以標準的一孩家庭為構圖,畫中嬰兒的原型乃張曉剛的二哥,技法上雖然有著早期作品的表現主義痕跡,但更多是向超現實主義靠攏;平塗式的畫法、中性化的人物及柔和的色調,皆深深影響張曉剛的後期作品。此幅作品藏於歐洲至參加香港蘇富比2012年當代亞洲藝術春季拍賣才首次現於公眾,並以4600萬港元成交,成為當場最高成交拍品。

拍賣紀錄

最高拍賣記錄:

《生生息息之愛》(三聯作)參加2011年4月3 日香港蘇富比春季拍賣會,以7,906萬港元成交,是目前張曉剛作品的最高拍賣記錄,創下當代中國藝術品世界拍賣記錄。

《血緣:大家庭》系列作品三大最高拍賣成交價:

《血緣:大家庭一號》以6,562萬港元成交於2011香港蘇富比秋季拍賣會;

《血緣:大家庭》以5,666萬港元成交於2011香港蘇富比春季拍賣會;

《血緣──大家庭:全家福2號》以5,218萬港元成交於2012香港蘇富比春季拍賣會。

獲獎收藏

獲獎記錄

2004年 獲得在武漢、湖北美術學院美術館舉辦,由美術文獻雜誌策劃的《武漢首屆美術文獻提名展》文獻獎。

1997年3月 應邀赴香港領取由英國Couut's國際當代藝術基金頒發的“當代亞洲藝術新人獎”

1994年 四幅《大家庭》組畫作品,取名《血緣——大家庭》參加巴西《第22屆聖保羅雙年展》,獲銅質獎。

重要收藏

2009年 《風景2009》被韓國三星美術館收藏;

雕塑作品《我的理想——工農兵學商》被尤倫斯基金會收藏;

油畫作品《男孩1號》,《黃色女孩》被韓國三星美術館收藏;

2008年 油畫《我的理想》及雕塑作品《我的理想——工農兵學商》被法國路易銘瑄集團收藏;

2005年 《大家庭2005》被英國倫敦新泰特美術館收藏。《大家庭No12005》被管義當代美術館收藏。

2004年 《大家庭----捷運》參加中國、深圳、何香凝美術館舉辦,黃專主持的《起飛----OCAT當代藝術典藏展》,被OCAT當代藝術收藏。

2004年 《女孩》參加中國、武漢、湖北美術學院美術館《武漢首屆美術文獻提名展》被湖北美術學院美術館收藏。

2003年 《大家庭》被法國巴黎聖得尼美術館收藏。同年,澳洲國家美術館澳大利亞悉尼新南威而士美術館。

2002年 2001年創作的《兄妹》參加中國、何香凝美術館由黃專策展的《圖象的力量》展覽,被何香凝美術收藏。

2001年 《吐舌頭的男孩》參加成都現代藝術館舉辦的《第一屆成都雙年展》,被澳洲悉尼新南威爾斯美術館收藏。

2000年 《姐弟》參加成都舉辦的《世紀之門——中國藝術邀請展》,被英國GASWORKS藝術基金會收藏。

2000年 《女孩肖像》被上海美術館收藏,同時參加該館舉辦的《首屆中國當代藝術收藏展》。

2000年 在紐約MAX PROTETCH 畫廊舉辦個展,展覽取名《張曉剛2000》,九幅參展作品全部被收藏。

2000年 《同志》參加法國阿密市比加底國家美術館舉辦的《中國當代藝術邀請展》,被該美術館收藏。

2000年 《兄妹》、《女孩》參加法國阿密市比加底國家美術館舉辦的《中國當代藝術邀請展》,被瑞士收藏家丹尼爾博士收藏

1999年 《三個小孩》被瀋陽東宇美術館收藏,並參加該館舉辦的《第一屆中國當代藝術收藏展——開啟的通道》。

1999年 《大家庭No:16.1998》 應邀赴法國巴黎,在法蘭西畫廊舉辦個展,共展出15件作品,展覽取名《同志》,展覽作品之一《大家庭No:16.1998》被盧森堡國家現代美術館收藏。

1999年 《兩個同志》兩幅肖像作品 參加美國舊金山LIMN畫廊舉辦的《1999’中國當代藝術》,作品被畫廊收藏。

1998年 《兄妹》被成都上河美術館收藏。

1997年 《大家庭》之一被香港國際會議中心收藏。

1997年 《全家福》被日本沖繩美術館收藏。

1997年 《全家福》被荷蘭Peter Stuyvesant Foundation 收藏,並參加該機構舉辦的《國際當代藝術收藏展》。

1996年 《三個同志》三幅參加澳洲昆士蘭美術館主辦的《第二屆亞太地區藝術三年展》,作品之一被澳洲昆士蘭美術館收藏。

1996年 《全家福》參加中商盛佳舉辦的《中國當代藝術拍賣會》以最高價拍出,被紐約古根海姆博物館收藏。

1995年 《血緣——大家庭》參加義大利《第46屆威尼斯雙年展》其中之一後被美國導演奧立弗斯通先生收藏。

1995年 《母與子》被日本福岡美術館收藏。

1993年 《全家福》第一幅參加《後89’中國新藝術》展覽,作品被日本福岡美術館長收藏。

1991年 《黑色三部曲之三——“憂鬱”》參加亞太藝術博物館主辦的《我不與塞尚玩牌——中國前衛藝術展》,作品被該博物館收藏。

代表性作品

選錄

張曉剛 代表性作品賞析

張曉剛 代表性作品賞析![張曉剛[雲南省油畫藝術家] 張曉剛[雲南省油畫藝術家]](/img/f/f1d/nBnauM3XxcjM3EDN5cDO0kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL3gzLxIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)