人物生平

張景岳

張景岳泛接觸諸子百家和經典著作。其父張壽峰是定西侯門客,素曉醫理。景岳幼時即從父學醫,有機會學習《內經》。13歲時,隨父到北京,從師京畿名醫金英學習。青年時廣游於豪門,結交貴族。當時上層社會盛行理學和道家思想。張景岳閒余博覽群書,思想多受其影響,通曉易理、天文、道學、音律、兵法之學,對醫學領悟尤多。景岳性格豪放,可能受先祖以軍功立世的激勵,他壯歲從戎,參軍幕府,遊歷北方,足跡及於榆關(今山海關)、鳳城(今遼寧鳳城縣)和鴨綠江之南。當時北京異族興起,遼西局勢已不可為。數年戎馬生涯無所成就,使景岳功名壯志“消磨殆盡”,而親老家貧終使景岳盡棄功利之心,解甲歸隱,潛心於醫道,醫技大進,名噪一時,被人們奉為“(張)仲景(李)東垣再生”。五十七歲時,返回南方,專心從事於臨床診療,著書立說。崇禎十三年去世,終年78歲。

推崇丹溪之學

張景岳早年推崇丹溪之學。朱丹溪處於《局方》盛行的時代,醫者每多濫用辛熱燥烈藥物而致傷陰劫液,故朱氏以“陽有餘陰不足”立論。明代醫學界河間、丹溪的火熱論相火論占統治地位,更有時醫偏執一說,保守成方,不善吸取精華,反而濫用寒涼,多致滋膩傷脾苦寒敗胃,成為醫學界的時弊。景岳在多年豐富臨床實踐中,逐漸擯棄朱氏學說,私淑溫補學派前輩人物薛己(1486年-1558年),薛己身為明太醫院使,主要為皇室王公等貴族診病,病機多見虛損,故喜用補。景岳出身貴族,交遊亦多豪門大賈,故法從薛氏,力主溫補。特別針對朱丹溪之“陽有餘陰不足”創立“陽非有餘,真陰不足”的學說,創製了許多著名的補腎方劑。張氏學說的產生出於時代糾偏補弊的需要,對後世產生了較大影響。因其用藥偏於溫補,世稱王道,其流弊使庸醫藉以藏拙,產生濫用溫補的偏向。

著書立說

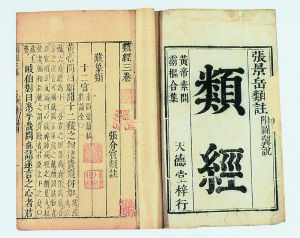

類經

類經類之者,以《靈樞》啟《素問》之微,《素問》發《靈樞》之秘,相為表里,通其義也。”《類經》分經文為十二類、若干節,根據相同的內容,擬定標題,題下分別納入兩經原文後詳加注釋,並指出王冰以來注釋《內經》的各家不足之處,條理井然,便於查閱,其注頗多闡發。景岳思路開闊,對《內經》精研深刻,各家著作瀏覽甚廣。《類經》集前人注家的精要,加以自己的見解,敢於破前人之說,理論上有創見,注釋上有新鮮,編次上有特色,是學習《內經》重要的參考書。

同年,景岳再編《類經圖翼》和《類經附翼》,對《類經》一書中意義較深言不盡意之處,加圖詳解,再附翼說。《類經圖翼》十一卷:對運氣、陰陽五行、經絡經穴、針灸操作等作圖解說,討論系統。《類經附翼》四卷,為探討易理、古代音律與醫理的關係,也有闡述其溫補的學術思想之作,如《附翼·大寶論》、《附翼·真陰論》等重要論文,也有部分針灸歌賦。

據清人記載,景岳晚年,重訂了卓見的傷寒論;可惜,未能成書,手稿亦不知去向。祖國醫學寶庫重大損失。

學術貢獻

《景岳全書》內容豐富,囊括理論、本草、成方、臨床各科疾病,是一部全面而系統的臨床參考書。景岳才學博洽,文採好,善雄辨,文章氣勢宏闊,議論縱橫,多方引證,演繹推理,邏輯性強,故《景岳全書》得以廣為流傳。後世葉桂亦多承張氏的理論。清道光八年(1828年)章楠《醫門棒喝》初集成,論《全書》云:“或曰:嘗見誦景岳者,其門如市”,則自順治中葉至1828年的近200年間,幾為醫所必讀,可見景岳的溫補理論之影響深遠,《全書》之流傳廣泛。

《質疑錄》,共45論,為張氏晚年著作,內容系針對金元各家學說進行探討,並對早期發表的論述有所修正和補充。張景岳善辨八綱,探病求源,擅長溫補,並在其醫學著述和醫療實踐中充分反映。治療虛損頗為獨到。反對苦寒滋陰,很好地糾正了寒涼時弊。他的陰陽學說、命門學說對豐富和發展中醫基礎理論有著積極的作用和影響。他的重要著作《類經》是學習《內經》的較好參考書,《景岳全書》各科齊全,敘述條理,是一部很有價值的臨床參考書。張景岳的學術成就無疑是巨大的,對中國醫學的發展做出卓越的貢獻。

醫學思想

在整箇中醫理論發展史中,張景岳的醫學思想體系居有重要地位,代表著中醫理論的新的發展階段。他的以溫補為主的思想體系在理論和實踐上都對中醫基礎理論的進步和完善起到了巨大的推動作用。他進一步完善了氣一元論,補充並發展了陽不足論,並形成了獨具特色的水火命門說,對後世養生思想的發展也產生了積極的影響。張景岳醫學思想體系的發展與宋明理學思想有著密不可分的關係,理學思想是中國思想文化形態中最具哲學性的思想體系,集儒釋道三家於一身的理學構建了新的以“太極”為核心、理氣相隨的哲學形態,吸收了當時高度發達的自然科學成果,被譽為中國本土的有機自然主義萌芽。張景岳的醫學思想深深植根於理學思想之上,運用理學家的觀念對《黃帝內經》作了全新的詮釋,著有《類經》等書,並成為後世醫家學習和研究《內經》的範本。

景岳全書

景岳全書

景岳全書用藥特色

1、臨證用藥 精專簡煉

張景岳處方用藥,講求“精專”二字,從不魚目混珠,龐雜為用。這一特點在新方八陣中體現得最為明了,淋漓盡致。

張景岳認為:“施治之要,必須精一不雜,斯為至善。”故其首先大力提倡藥力專一。他的自創諸方,藥力均純厚精專。如“補陣”中的左歸飲、右歸飲、左歸丸、右歸丸,皆由古方變通而得。此四方均去原方之瀉,增培本之補,使其純補而不雜,藥專而有力。集中體現了張景岳“與其制補以消,熟若少用純補”及“若用治不精,則補不可以治虛,攻不可以去邪”的用藥思想。

其次,張景岳還力倡處方用藥藥味宜精。藥雜味多,則藥力必不能專。故藥味素簡,是景岳處方用藥的又一大明顯特色。據統計新方八陣計186方,每方藥物超過10味的僅見13方,約占總方的7%;用藥數以6~8味居多,共88方,約占47%;而5味藥以下者共有58方,約占31%。平均用藥,每方約6味。由此可見,景岳用藥確如其言,藥力精專,簡便兼驗。

活用古方

景岳的許多自創新方,乃在推陳出新基礎上別出新途,活用古方並補前人之未備而成。景岳化裁古方妙在不落古人窠臼,而能自出新意。以古方為基礎,執古方“意貴圓通”之意,創立了很多新方,臨床試用,效果甚顯。

如六味地黃丸本為補肝滋腎養陰之通劑,景岳以此為基礎,舉一反三,衍化出5首類方。大補元煎即六味地黃丸中增入人參、歸,即變滋陰養腎之方為大補氣血之劑;左歸飲即六味地黃丸加枸杞、甘草,改治腎陰不足,腰酸遺泄,舌紅脈細;右歸飲即六味地黃丸加杜仲、附子、肉桂、枸杞,用治腎陽不足,命門火衰,氣怯神疲,肢冷脈細;左歸丸即六味地黃丸加菟絲子、牛膝、龜板膠等而成滋補腎陰,填精益髓之劑;右歸丸即六味地黃丸加附子、肉桂、當歸等而成溫補腎陽,用治命門火衰之方。

以上衍化新方均不離治腎培元之宗旨,以此為基礎,或兼以溫補氣血,或兼以培補腎陽,或兼以滋腎養陰,或兼以填精補血。由此可見,景岳對六味地黃丸的加減化裁,臨證套用已達到運用自如之境地。至於對其它古方的變通套用,藉此六味地黃丸一例,已可“管中窺豹,略見一斑”了。

長於溫補

景岳十分重視人體正虛為病,基於“陽非有餘,陰亦不足”之說,大倡扶正補虛之理。景岳用補,先以形體為主,注重溫補精血。他在“八陣”中講到:“凡欲治病者必以形體為主,欲治形者必以精血為先,此實醫家大門路也。”景岳所言形者即陰之謂也,故又有“形以陰言,實惟精血二字足以盡之”的論述。

試觀新方八陣,景岳常用的補精血藥物有熟地黃、當歸、枸杞等味。其中則以熟地黃為首選之品。景岳曾云:“形體之本在精血,熟地至靜之性,以至甘至厚之味,實精血形成中第一純厚之藥。”新方八陣用熟地黃者計47方,占總方之25%左右。而補陣29方,用熟地黃者21方,約占72%。

景岳用熟地黃填補精血,所治病患極廣,諸如外感表證、嘔吐、水氣、腫脹等等,此均為歷代醫家用熟地黃有所避忌者。景岳則不拘常法,信手拈來,屢收奇效。

其次,景岳用補的另一特色即是補必兼溫。景岳曾云:“虛實之治,大抵實能受寒,虛能受熱,所以補必兼溫,瀉必兼涼。”故於臨證之際,凡扶正補虛者,景岳多以溫補為主旨,其善以附子、肉桂、乾薑、人參等藥為溫補之用,而其變化出入使用上,諸藥在新方八陣中則比比皆是。

景岳長於溫補,於當時,實乃救誤應時之所為。景岳曾說,自金元以來,河間劉守真創“諸病皆屬於火”之論,丹溪朱震亨立“陽有餘而陰不足”之說,後人拘守此說,不論虛實,寒涼攻伐,此均為力救其偏之治。他認為“涼為秋氣,陰主殺也,萬物逢之,便無生長,欲補元氣,故非所宜。涼且不利於外,寒者益可知矣。”並宗《內經》“形不足者,溫之以氣;精不足者,補之以味”之論,力倡溫補而終成一家之言。

民間傳說

張景岳是明代著名醫學家,人們都知道他善用溫補,卻很少知道他還有一段急智解危的故事。

一戶姓王的人家有個兒子,剛滿一歲。一日,母親隨手拿一枚釘鞋的圓鐵釘給兒子玩。小孩不知,誤塞入口中,吞到喉間出不來。其母見狀大驚,忙倒提小孩兩足,欲倒出鐵釘,哪知小孩反而鼻孔噴血,情況十分危急。孩子的父母連呼救命。

恰好張景岳路過這裡,他見狀急命其母將小兒抱正,小兒“哇”地一聲哭開了。景岳斷定鐵釘已入腸胃,小兒父母早嚇得六神無主,迭聲哀求張景岳想想辦法。

張景岳陷入沉思中,他記起《神農本草經》上有“鐵畏朴硝”一句話,想出一個治療方案。他取來活磁石一錢,朴硝二錢,研為細末,然後用熟豬油、蜂蜜調好,讓小兒服下。不久,小兒解下一物,大如芋子,潤滑無棱,藥物護其表面,撥開一看,裡面正包裹著誤吞下的那枚鐵釘。小兒父母感激不已,請教其中的奧秘。

張景岳解釋說:使用的芒硝、磁石、豬油、蜜糖四藥,互有聯繫,缺一不可。芒硝若沒有吸鐵的磁石就不能跗在鐵釘上;磁石若沒有瀉下的芒硝就不能逐出鐵釘。豬油與蜂蜜主要在潤滑腸道,使鐵釘易於排出——蜂蜜還是小兒喜歡吃的調味劑。以上四藥同功合力,裹護鐵釘從腸道中排出來。

小兒父母聽完這番話,若有所悟地說:“有道理!難怪中醫用藥講究配伍,原來各味藥在方劑中各自起著重要作用哩!”

學術思想

“中年求復,再振元氣”是明代著名醫家張景岳關於我國中老年醫學的一個獨具特色的學術思想。對其所提的“中年求復,再振元氣”的意義和學術價值進行了探討,並分析了中年求復,貴在復元惜元的思想和重要意義,以倡其中興延壽之旨。

深遠意義

人所具有的天然壽命,古人稱之為“天年”,認為是與先天元氣相關。當然,人的壽命是有限的,且往往取決於元氣強弱。從這一角度言,顯然人是處於被動的地位,故張氏《景岳全書》云:“此人之制命於天也”。但是,另一方面,又很少有人能盡其天年,這與後天是否很好地調攝養生有很大關係:先天雖強,不加惜護,仍可夭折;而先天雖弱,但勤於慎節,有時反得長壽。首先,張氏並非唯先天論者,他也非常強調後天的作用。正如他在《先天后天論》中所說:“後天培養者壽者更壽,後天祈削者夭者更夭”,“若以人之作用(後天)而言,則先天之強者不可恃,恃則並失其強矣;先天之弱者當知慎,慎則人能勝天矣。”在《中興論》中也指出:“若後天之道,則參贊有權,人力居多矣。”從這一角度言,人對自己的壽命在一定程度上又有某些主動權。故張氏又云:“此天之制命於人也”。通過這樣的分析,張氏突出了人在掌握自身壽命上的能動作用,得出了“後天之養,其為在人”的結論,確是有其說服力的。

由盛而衰

中年時期是人體由盛而衰的轉折時期,我國古代對此早有較為深刻的認識。如《素問·陰陽應象大論》曰:“年四十而陰氣自半也,起居衰矣”;且認為女子七七而男子八八則天癸竭,即標誌著人體由此逐步進入了老年期,已可出現早衰和種種老年病。《備急千金要方》所謂“四十以上,即頓覺氣力一時衰退;衰退既至,眾病蜂起,久而不治,遂至不救”。面對早衰現象和漸入老年,前賢反覆強調了攝生的重要意義,認為決不可在衰老之後再重保養。因為衰老之體,元氣大虛,精血枯竭,臟腑虧弱,欲求復壯、延年,其亦難矣。這也就是古人“不治已病治未病”之經旨也(《素問·四氣調神大論》)。

但是,張氏並未停留於此。他進一步對預防早衰作了重要的探討,並鮮明地提出了“中年求復,再振元氣”的卓越思想。

預防早衰

張氏在前人論述的基礎上,從他的後天保養的觀點出發,發揮了預防早衰的思想。他指出了早衰的產生是由於不知攝生,耗損精氣,所謂“殘傷有因,唯人自作”(《景岳全書》)。既然“所喪由人,而挽回之道有不仍由人者乎”,說明通過努力可能挽回早衰。因為,人的生命過程是有規律的,是隨著年齡的增長而經歷著生長壯老,故早衰使之復常才是遵循了生命的規律。在這一意義上,他強調了挽回早衰,此時所作,並“非逆天以強求,亦不過復吾之固有”(《中興論》),何樂而不為也,甚至他在論中還滿懷信心地說到:“國遠皆有中興,人道豈無再振?這裡的關鍵在於元氣,早衰即是元氣大傷的表現。而挽回早衰,即在重振元氣。”這就是“求復之道……總在元氣”。說明了應當抓住中年時期元氣尚未大虛之機,認真地加以調理,使元氣得以復常,而人身之根本得固。若以天年為百歲而言,中年時期的元氣,難道不是還應該保持著大部分嗎?我們不難看到,張氏的“求復”之論,遙接了《內經》中的有關論述。如《素問·陰陽應象大論》認為,不懂得運用陰陽和調這一養生規律,“則早衰之節也”;’倘能掌握養生之道,即可“老者復壯,壯者益治”。所以,張氏的中年求復,再振元氣的觀點,是對該節經義的重大發揮。由於他的預防早衰的思想是基於對人體生命過程的深入了解,基於對中年期具有重要性的正確認識,因之不僅富於一種積極的主動精神,而且也有其充分的科學依據。

許多老年性疾病並不是突然發生的,而是在中年後逐漸演變而成的。中年時期雖然在生理上是一個由盛而衰的過渡時期,但其生理特點畢竟完全不同於老年時期,即使逐漸出現一些衰弱的表現,但卻遠比60歲或64歲以上的老人要氣血旺盛、臟腑充盈得多,是故張氏力主“人於中年左右,當大為修理一番,然再振根基,尚余強半”(《中興論》),加強調養,對於避免早衰,預防老年病等,無疑具有極大的意義,以盡享天年是完全有可能的。這些情況表明,在300多年前張氏提出的中年求復的思想,確是十分可貴的。

惜元復元

愛惜元氣防範未然《素問·上古天真論》認為,人生在世,可“度百歲乃去”。可見當時(上古)己發現人的自然壽命在百餘歲。據《尚書·洪範》解釋,,“一曰壽,百二十歲也。”則更明確地指出壽命的極限為120歲。張氏在《中興論》中亦認定人之天年在百餘歲。即使人的個體壽命因遺傳差異而有所不同,雖不可能春秋皆度百歲,但絕大多數人是應該達到90以上至100餘歲的。然而,事實上卻是大多數人半百而動作皆衰,就其緣由,理當責之後天失養、元氣受損。正如《素問·上古天真論》所說:“以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知恃滿,不時御神,務快其心,逆於生樂,起居無常,故半百而衰也”。張氏亦持此見,認為除天災人禍等客觀原因外,乃是“唯人自憎”(《中興論》)。既然是“所傷由人”,則“挽回之道,有不仍由人者乎”(《中興論》)。元氣乃人身根本,且在體內不能永存。人至中年,元氣則由鼎盛而漸衰,因而對之更當惜之再惜。但總有人不明此理,“既已失之,而終不知其所以失也”。整日仍忱於酒、色、財、氣、功名之中,以至“坐失機宜,變生倏忽”,令元氣早衰。故張氏歷陳其損元折壽之害,並針對性地提出了惜元避害之法,曰:酒殺可避,吾能不醉也;色殺可避,吾能不迷也:財殺可避,吾能不貪也;氣殺可避,吾能看破不認真也;功名之殺可避,吾能素其形藏也。”(《景岳全書·傳忠錄·天年論》),張氏這種既正視人的生理和社會需求,同時又提出應當對這些需求有所節制的思想,較之一味勉強無為和壓抑人的正當需求的思想來說,無論從認識方面或實踐方面均大有進步。這不僅豐富和發展了我國的養生學,而且還為處於社會激烈競爭前沿的中年人如何去惜元保元,順利步入健康的老年時期,以及對中年心身醫學的研究,都提供了正確的思路。

![張景岳[明代醫學家] 張景岳[明代醫學家]](/img/0/bfb/nBnauM3XzAzNwYTNyYTM4MDN4QTM4kDM0IDMxADMwAzMwIzL2EzL3czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)