張孟蘇

張孟蘇個人概況

張孟蘇大方、健談,是湖北東湖中學高三應屆畢業生,她的成熟與幹練,與18歲的年齡顯得極不相符,因為素質全面,深受各方好評。

張孟蘇今年高考考了445分(文科),只能讀個獨立學院,但新加坡一所大學卻在一次面試之後就預錄了她,還給了她20萬元的獎學金。

交往能力

因為經常歷練,張孟蘇的交往能力出眾。高二暑假,她想去學韓語,但又不想找媽媽要錢。於是她去一家語言學校應聘,幫老闆拉生源,老闆說拉一個生源提成40元。張孟蘇馬上改口說要學韓語,要求對方少收她40元學費,對方不願意。

張孟蘇說:“那我馬上去找個人來應聘,讓別人推薦我到你們這裡學習,你就得給別人40元提成費,與其這樣,你還不如直接給我少40元學費。”一番話讓老闆大吃一驚。

張孟蘇去學跆拳道和書法,總是一邊幫老闆做事,一邊學習,這樣別人都不收她的學費。“我的朋友遍及全國各地和國外部分國家,這次馬上去新加坡,就有朋友來接我,他們都不是從網上認識的,而是在國內比賽和平時打工中交的。”

機遇背景

張孟蘇

張孟蘇這個不經意的動作,被坐在一旁的一位來自新加坡的老師看到了。張孟蘇準備離開時,對方叫住了她。

“新加坡的老師讓我去酒店詳談,我怕碰到騙子,連忙給同學發了一條簡訊,讓她半個小時後給我打電話,發現情況不對就報警。”張孟蘇笑言,沒想到真碰到了一個大好的機會。

半個多小時,張孟蘇時而用英語口語,時而用國語,向5名面試考官推銷自己。張孟蘇曾獲全國青少年機器人大賽二等獎,全國網路英語綜合技能三等獎,全省書信作文大賽一等獎,英語口語三級等各項榮譽。張孟蘇綜合素質如此全面,新加坡老師如獲至寶,當即決定預錄她為新加坡政府理工學院學生,並給她4年共20萬人民幣的全額獎學金。

張孟蘇因為樂於助人意外贏得機遇,被國外大學預錄的經歷顯得點傳奇色彩。

個人評價

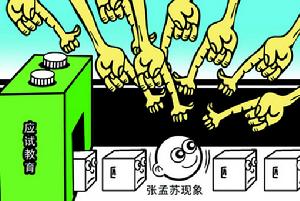

高考制度

高考制度主動與人交往與合作、樂於助人,是高素質人才應該具備的素質。張孟蘇被新加坡老師“發現”,表面上純屬偶然,但背後蘊涵著必然:主動幫助他人的品質,許多學生根本不注意培養,張孟蘇有這樣的好習慣,才會在關鍵時刻贏得機會。

張孟蘇的班主任柴迎憲老師:

柴老師說,高中三年,張孟蘇一直是“活躍分子”:擔任校學生會宣傳部長、團支書,經常為宣傳海報等事情熬夜;擔任校文學社社長,帶領社員組稿、編輯、拉廣告,出了一本文學刊物;發起暑期社會實踐,組織同學去老區體驗生活。在同齡人中,張孟蘇是一個“強人”。“高中三年,我一直在外租房子住,學習生活沒讓媽媽操一點心。”張孟蘇說。張孟蘇的媽媽說,女兒從小到大都沒讓她操過心,家裡女兒的各種獎狀和榮譽證書放了好幾抽屜。張孟蘇一年級就學會了做飯,之後還學會了洗衣。國中畢業那年暑假,張孟蘇到武漢一些公司求職,吃了不少苦,也積累了大量社會經驗。

胡水生(武漢市解放中學校長):

很多中學生不具備獨立生活的能力,成績優良,但動手能力極差。張孟蘇的成長經歷,則體現了現代教育培養學生“先成人,後成材”的理念,積極參加各類健康的課外活動,則表現出了高素質人才應有的審美情趣。

董亦頻(武漢外國語學校副校長):

在和國外高校打交道的過程中我發現,他們考評學生時不只看其學習成績,還從他們的一舉一動中觀察其綜合素質,人際交往能力就是其中一個很重要的方面。這方面,張孟蘇做得非常好。

同學評價

在張孟蘇的母校東湖中學,低一屆的一位女生,她說自己對張的前途“很看好”,認為“她會走出一片天地”。這位同學說,張孟蘇做過很多有意義的事情,是東湖文學社的創始人,參加過很多科技活動,還得過很多獎。“她在學校很有名,我認識她,但她不認識我。”

另一位自稱熟悉張孟蘇的女生則對此不以為然,認為張孟蘇學習並不出眾,“只是善於巴結老師罷了。常常給老師削蘋果吃,同學有些反感”。她還說,東湖中學本來就有很多藝術、科技等方面的特長生,“那些獎我也有一大摞”。

炒作嫌疑

第一個發布信息的老師被稱“何老虎”

第一個發布信息的老師被稱“何老虎”真相似乎離我們依然有一段距離,在聯繫不上張孟蘇本人的情況下,通過求證新加坡的5所理工學院,我們至少知道張孟蘇並沒有被新加坡的名校錄取,即使被所謂的理工學院真的錄取,也不過是一個專科,其充其量還不如國內的一個獨立學院。

張孟蘇的輔導老師何衛星居於何種目的將張孟蘇被新加坡高校錄取的信息透露給當地媒體,不得而知。但是,這則新聞刊登以後,評論家們的評論的目的卻是顯而易見的,通過張孟蘇這個感性的個人案例給國內一成不變的高考制度和選材標準以犀利的攻擊。評論家以外國高校的選材標準和張孟蘇的個人品質及綜合素質為茅意圖證明中國高考制度的落伍和選人標準的不合理。評論者大多從微言具義到巨觀巨旨,邏輯論證,環環相扣,最後得出張孟蘇被外國名校錄取,應該引起國內教育部門的反思,從教育理念到教育體制再到評價體系都要進行改革。

事件真相

2008年6月25日,湖北高考分數公布。張孟蘇考了445分,遠不夠“二本”線,按理說,只能上個“獨立學院”,即湖北省民辦高校和省屬高校舉辦的獨立學院。

2008年7月13日,忽有訊息說,張孟蘇被新加坡政府理工學院錄取。

2008年7月15日,新加坡政府所屬的理工學院全部否認錄取張孟蘇。

2008年7月17日,有訊息稱張孟蘇是自費留學。

2008年7月18日,張孟蘇被新加坡一所私立學院錄取(新加坡聖傑管理學院)預錄,但並非因為助人為樂才錄取,也沒有獲得20萬元獎學金。

社會評價

張孟蘇

張孟蘇這個故事中,看到了張孟蘇良好的心理素質和自我教育能力,可以說,她代表著中國人才培養的趨勢和方向。

多年來,中國的教育實行的是單一評價機制,特別是高考,一考定終身。單一評價機制下,很多高分考生個人素質並沒有得到全面發展,最終成為不能適應社會的人。而國外很多高校在招錄學生時,首先考查的是學生的心理素質,其次才是專業素質和綜合素質。

張孟蘇從小就能夠進行自我管理和教育,具有很強的社會適應能力,即使不被新加坡大學錄取,進了獨立學院一樣出類拔萃,將來走上社會,一樣會是出類拔萃的人。

教育的目的首先是培養適應社會的人,教育就應該多培養張孟蘇這樣的學生。

反面:

對於目前的教育理念、教育體制和學生的評價體系,國人早就詬病已久,但倘若以一個莫須有的張孟蘇事件為茅進行攻擊,不但不能直擊詬病的要害,反而還會有損於自己。拿一個用泥巴做的茅去攻擊一個即使不怎么結實的盾,到頭來卻是茅一碰就破,最後不但不能攻擊盾,反而會被盾所譏笑。這樣的批判注定是一種形式意義上的隔靴搔癢,即使明知道對方有漏洞,但是建立在虛假意義上的論據,也得不出令人信服的批判效果。評論失去了事實這個依據,批判變得虛偽。這在某種程度上昭示了我們某些評論者評論的膚淺和牽強,恨不能從一件小事十分鐘之內論證出所有的巨觀大義,這種牽強、膚淺乃至急功近利使我們的批判變得令人不足信、不可信。

即使張孟蘇真的被國外名校錄取了,她的這種錄取模式在國內推廣的價值又有幾分也是一個問題。在目前中國注重誠信環境和權利制約體制下,張孟蘇的模式或許會適得其反,成為腐敗的另外一個大溫床,前段時間清華大學“降分娶”蔣方舟鬧得輿論沸沸揚揚,反對者居多就是一個例證。從這個角度而言,以張孟蘇被國外名校錄取批判國內目前的教育體制,茅不對盾,失去了評論批判的本來面目,尤其是對那些正在讀高中的青少年,告訴他們一個真實錄取準則,遠比畫餅充飢更有意義。

社會影響

謎底基本上揭開了,很多人會產生“原來如此”的感受。在關於張孟蘇的報導出來以後,我們身邊是有很多人相信並為之興奮的。這個現實,至少折射出目前我們的社會成員有兩個特點:第一,喜歡盲信、盲從,缺乏獨立思考的習慣;第二,對道德獎勵之類的故事懷有無限憧憬,認為好人就有好報,缺乏客觀判斷事物的能力。

從張孟蘇事件來看,我們的社會普遍存在一種道德上的焦慮症。這種焦慮已遍及到每個社會成員的身上。無論是哪個階層,無論是哪個年齡段的人,談到社會風氣和道德問題,很少有人能不搖頭再三,說“人心不古”的。

張孟蘇的故事有人相信,有人甚至寫評論聲稱“真相不重要”,主要原因在於眾多社會成員腦海中一直有一種盲目的偏好:對好人的偏好。否定人的自私心理客觀存在,否定假、醜、惡的客觀存在和客觀發展,時刻準備接受“好人故事”和“賢人故事”的教育與再教育。這其實是一種病症。換句話說,我們的社會道德之所以出現大面積滑坡問題,就與這種鴕鳥式的“好人崇拜”有關。因為這種慣性思維的存在,我們身邊,很少有人意識到:弄虛作假其實也是人的本性之一,貪婪能毀滅我們的社會和我們人類本身,如果沒有能保證和諧發展和良性發展的社會制度進行規範和配合,社會道德的淪喪也許僅僅才是開始。

公眾存在的道德焦慮感,容易引發社會成員對未來的判斷和思考。容易引發對未來社會的焦慮、降低美好的憧憬和幸福感。這種焦慮的存在,其負面作用不容小覷。

此外,由於道德焦慮感的日益加深,社會成員也日益表現出一種狹隘的道德意識。對人性自私自利的一面恍如不見,對社會中本身正常的事情容易大發雷霆。表現出難以容忍式的偏狹與極端。這種現狀,同樣值得思考。