弗里德里希·尼采的哲學思想在19世紀末發展成熟,開創出了一套對黑格爾的哲學體系的批判,並且對20世紀的哲學發展有重要影響。尼采的理論可以套用至包含道德、宗教、知識論、心理學、本體論、以及社會評論等眾多題材上。

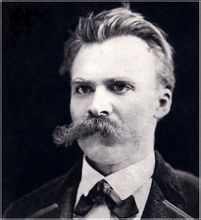

尼采

尼采尼采本身並沒有對他的哲學進行有系統的論述,因此尼采哲學的本質究竟為何一直是哲學界的爭論議題。由於尼采的文筆有著具煽動性而毫無節制的風格,他的哲學理論引起大量的讚美敬佩、也引起大量的厭惡和批評,幾乎所有尼采的理論都具有詮釋上的爭議。尼採在其自傳《瞧!這個人》一書中表示他的哲學思想是隨著時間而逐漸發展改變的,也因此試圖解釋尼采著作的人很難將某個特定的概念歸咎於其中一本著作(例如永恆輪迴概念在《查拉圖斯特拉如是說》里被大量使用,但在他接下來一本書《善惡的彼岸》里幾乎完全消失)。除此之外,尼采似乎從不曾也不想將他的哲學發展為一套完整的思想體系,他在《善惡的彼岸》中表示他對這種嘗試相當不以為然。

不過,尼采著作中的卻有一些可以被發現並討論的共通題材。他的早期著作指出了阿波羅派與狄俄倪索斯派在藝術上的分歧,從此狄俄倪索斯派在他接下來的著作中都扮演了一定的角色。其他主要的題材包括了權力意志、上帝已死的主張、區分了主人與奴隸道德、並且強調激進的道德相對主義。其他一些概念則不常出現、或是只在其中一兩本著作里出現過,但仍然被視為是尼采哲學的中心思想,例如超人和永恆輪迴理論。他的晚期作品包含了對於基督教以及基督教道德觀的猛烈批評,同時他在發瘋前夕似乎正在進行一項“重新評價所有價值觀”(UmwertungallerWerten)的計畫。雖然尼采的思想經常被大眾與宿命論和虛無主義相連結,尼采本人是將克服悲觀主義和叔本華思想作為他的哲學的目標。

虛無主義

意義

尼采自稱為“歐洲最徹底的虛無主義者”[1],但他的學說脈絡可說是沿著超脫虛無主義而來。尼采認為所謂價值、觀念、真理都僅僅是人為的解釋,世界本身並沒有形而上的真理及終極的價值或意義。虛無主義否定了一切目的性,尼采認為柏拉圖描述的理型世界、基督教所說的天國、世界擁有必然的道德秩序等都只是人類的產物,並無終極的客觀性。尼采以“上帝已死”作為虛無主義來臨的象徵,這也成為後來許多存在主義哲學家,如海德格爾、尚-保羅·沙特、卡繆等人的哲學起點。價值重估

尼采認為虛無主義有兩種:消極、病態的虛無主義和積極的虛無主義。消極的虛無主義有柏拉圖主義、基督教、和叔本華的哲學等。積極的虛無主義則是將失去終極價值的危機視為能夠創立新價值的契機。尼采相信,即使虛無主義來臨,人們也能借著價值重估重建新價值,以獲得生存下去的理由。尼采也強調,若我們要成為自由精神,就有必要革除對某種確定永恆價值的渴望。因為“對於某種無條件的肯定和否定的需要,乃是一種產生於脆弱的需要。”[2]

知識論

真理

尼采的知識論思想是將世界視為一個文本,真理則是對這個文本所做出的解釋,即使是科學理論亦然[3]。所以他才說:“沒有真理,只有解釋。”尼采否認有不需經過解釋的知識存在,因為完全未被解釋過的也是無意義的:“如果撇開一切觀點,豈有一個世界能剩下!”[4]理論上解釋是可以無限的。但不同觀點間的比較並非就是毫無意義的,“我們越能用較多的眼睛,不同的眼睛,去觀察事物,我們對此事物的‘概念’,我們的‘客觀性’就越完整。””[5]因此尼采也鼓勵各種思想的競爭,“一個人如果永遠都只是個學生,那么他就對他的老師做了最壞的報答。”[6]

限制

尼采對於追求純粹客觀的“真理”的可能性感到懷疑,像他指出人們會為了滿足安全感而求知:“所謂已知,是指我們已經習慣一般的狀況,不再對之感到驚訝。任何我們所習慣的規則、任何我們置身其中時會感到安適之物—是什麼呢?我們求知的需要不就是這已知的需要嗎?……難道不可能是恐懼的直覺責成我們去求知嗎?”[7]還有歷史背景的干擾,“缺乏歷史感是所有哲學家的家族缺陷。”[8]以及感官的束縛,“我們不能繞過我們自己的角落去看,想知道還有什麼其他種類的理智和觀點是一無望的好奇心;例如也許有某種生物可以體驗時間倒流。”[9]這與莊子無“正味”、“正色”[10]的思想有雷同之處。藝術救贖

藝術審美

假如人們否定了過去的那種目的論,那么人生的終極意義又哪裡?尼采認為這種無意義性才是最令人難以忍受的,“受苦的無意義,而不是受苦本身,才是覆蓋於人類之上的詛咒。”[11]針對這個問題,他不像過去的哲學家訴諸形而上的解釋,尼采提出以藝術作為面對痛苦與荒謬的依藉。他提倡以酒神精神,簡單的說,即審美的角度來看待人生的境遇。這不是教人沉迷於幻象中,而是要讓人們更有勇氣與力量來面對自己的生命。因此,尼采理想中的是一種悲劇式的人生觀。他認為悲劇的精神不在於肯定一個公平正義的世界秩序(在悲劇中有德者反而往往受命運的折磨),而是身處命運中所能激發出的力量。愛命運

悲劇審美所能達到的境界即是“愛命運”、尼采視之為一個偉大人格的必須條件,“我認為人類所有具有的偉大天性,是對命運的熱愛。無論未來過去或永遠,都不應該奢望改變任何事物。他不但必須忍受一切事物的必然性,並且沒有理由隱瞞它-你必須愛這項真理……”[12]。愛命運是對自身命運的肯定,甚至可以不願意現況的任何改變。而永恆輪迴更是這種精神力量的試金石。尼采顯然認為憑著人的意志就能達到這種境界,這使得他的哲學帶著某種唯意志論的傾向。痛苦與險境

尼采對向來被視為負面的痛苦有相當高的評價,他厭惡像功利主義那樣僅追求最大快樂值的價值觀,“所有這種以快樂和痛苦、也就是根據附帶和衍生現象做為衡量事情價值的思考模式,都是膚淺的思考模式和天真行為,任何明暸創造力和藝術家良心的人都會嘲笑的看輕它。”。他認為痛苦具有積極的意義,因為痛苦使得人們更有智慧及力量,“只有巨大的痛苦……強迫我們哲學家下降到我們終極的深淵。我懷疑那樣的痛苦能使我們‘更好’,但我相信它能使我們更加深刻。”[13]、“那殺不死我的,使我更強。”。一個人甚至應該為了達到更高的境界而蓄意去冒險,“從生命中獲得極致的圓滿和喜悅的秘密就是—生活在險境當中!將你的城市建在維蘇威火山的山坡上!”[14]美學思想

美的本質

尼采認為美不能獨立於人的判斷而單獨存在,美也是人類的產物。“‘自在之美’純粹是一句空話,從來不是一個概念。在美之中,人把自己視為美的尺度。……人相信世界本身充斥著美—他忘了自己才是美的原因。唯有他把美贈予世界,唉!一種人性,太人性的美。”[15]同時尼采也認為力與美是一體兩面的事,“力變的柔和並下降到可見之處,那種下降我稱之為美。”[16]力量充沛與否也可用在對人的美醜判斷上,力量衰弱意味著軟弱、貧乏、無能,所以他說:“沒有什麼比衰退的人更醜的了。”[17]審美體驗

在《悲劇的誕生》中,尼采將美區分為酒神精神和日神精神。酒神精神代表的是非理性的狂喜狀態,可稱為“醉”的狀態;日神精神則是沉靜、節制,可用“夢”的狀態來形容。到了《偶像的黃昏》,尼采又改變他的解釋:“兩者都被理解為醉的類型”[18],而“醉的本質是力量的增加與充滿之感”[19],尼采認為真正的藝術可以使觀眾感受到當初藝術家創作時力量充盈的狀態(即醉感),“藝術品的作用在於激起創造狀態,激發醉境。”[20]藝術與生理

尼採在美學上另一項理論即是將藝術和生理結合起來:“美學只是一種套用生理學。”[21],因為他認為“一個人在藝術構思中消耗的力和在性行為中消耗的力是同一種力。”[22]、“所有的美都可以激起生殖欲……包括性慾及最精神性的創造。”[23]而藝術家是性慾旺盛的一群人,“藝術家按照其性質來說恐怕難免是好色之徒。”[24]但他們卻曉得節制以儲存力量創作。人生取向

尼采的美學思想及藝術救贖的觀念具體的呈現在他的人生取向上。他認為人在欣賞美的時候同時也會渴望成為美的東西,而他也相信人們也能夠將的人生塑造成一件能予人美感的藝術品,這也算一種藝術創作。“給人的個性一種‘風格’,這是一種稀少且崇高的藝術!”[25],而這個過程能夠成為忍受這個世界醜陋部分的支柱之一:“人應該對自己感到滿意,唯有這樣,我們才能對‘人的面目’完全忍受。”[26]但風格並不能隨心所欲的塑造,尼采不相信人像尚-保羅·沙特說的“存在先於本質”,而是已經被某種先天的本質決定,而人們應該順著自己的本質去發展。所以他說:“你的良知在對你說什麼?你要成為你自己。”[27]

倫理批判

平等主義

許多倫理都屬於平等主義,像基督教中強調的“上帝之前人人平等”、康德的倫理學中也賦予人都具有相同的尊嚴和價值,就連在功利主義那裡,在計算最大快樂值時,每個人的感覺都被納入同等的考量。但尼采極力反對這種觀念,他認為每個人的心性素質都是不同的,“人並不平等,他們也不會變平等!”[28]。鼓吹人人平等更無正當性,因為這種概念有礙於人整體素質的提升,他形容“平等的說教者”是“毒蜘蛛”[29]。普遍主義

普遍主義也是常見的倫理觀念,其基本概念為:一道德律應該被推廣到所有人身上。尼采則認為每個人的素質、性格都不相同,對應的道德義務也該有所差別,“對高等人是營養和愉悅的東西,對非常不同的低等人一定接近是毒藥。一般人的德性對哲學家也許意味著惡習與弱點。”[30]。他進一步闡述每個行為的特殊性:“任何人仍認為‘在這種情況下,每個人都會這么做’就是還沒有對自知邁出五步。則的話他就會知道根本沒有,也不能有一樣的行動。”自由意志

不像存在主義,尼采並不認為人有充分的自由意志,“一個人本質的命定性不能由所有那曾經是以及將會是的命定性分開。”[31]。自由意志即是把意志當作不能再追溯其因的自因,他說自因是:“目前為止被人想出來最佳的自相矛盾。”[32]。那當初為什麼會有自由意志這種理論的出現?尼采的回答是;“人被認為是自由的以便他們可以被判斷或懲罰。”惡之存在

一般而言惡往往被視為欲除之而後快的東西,但尼采認為惡的存在是有價值的,它有刺激人類的功效:“所謂善就是能保護人類的,所謂惡就是不利於人類的。但事實上,惡的刺激所帶給人類相當程度之事當且不可或缺的保存維護上,其影響是和善一樣的—只是它們的作用不同罷了。”[33]奴隸道德

尼採在道德批判上另一項成就即是提出了主人-奴隸道德說,以心理的角度剖析道德中奴隸道德的成分。尼采認為道德的起源是當弱者被強者欺凌時,便運用他們的精神力量,製造出良心譴責、善惡等來抵制強者的進犯。奴隸道德通常帶著怨恨及衍生而來的反動心態。例如企圖將具有創造力量的強者的價值拉平,而將他們的特性,轉換為成具倫理意義的“惡”;自己身上軟弱的性質,轉換成“善”等。尼采因為根本不相信有先於人存在的道德來源,所以以奴隸道德來質疑傳統道德(尤指基督教道德)來源的正當性。對基督教的批判

耶穌

相較於耶穌的門徒及基督教會,尼采對耶穌本人的批評是較少的。尼采認為耶穌本質上是個對痛苦敏感的人,融合了崇高、病人、小孩的素質。不像後世的基督徒,他的愛仍是“最深刻且最崇高的愛”[34]。尼采認為耶穌主要的思想有三個:愛,不僅是愛自己的朋友,更要愛自己的仇敵。“你們的仇敵,要愛他!恨你們的,要待他好!咒詛你們的,要為他祝福!凌辱你們的,要為他禱告!”[35];對惡的不抵抗,“有人打你這邊的臉,連那邊的臉也由他打。有人奪你的外衣,連裡衣也由他拿去。”[36];以及天國不是某個確切的地方,而是一種內心的境界:“‘天國’是內心的一種狀態——不是將要來自‘天上’或‘死後’的某種東西。”[37]。他在世的意義則是:“他不是去‘救贖人類’而是告訴人們應該怎么去生活。”[38]

保羅與教會的扭曲

尼采認為後世的耶穌的門徒及基督徒並沒有遵守耶穌的教誨,他原本的教義遭到歪曲。所以他說:“基督教的‘教’字只是一個誤解,實際上只有一個基督徒,而他已在十字架上死去了。”[39]而造成這種現象的最大原因就是保羅。保羅並未貫徹耶穌的愛與不抵抗的主張,他的內心充滿了怨恨,他假借上帝的意旨來進行報復。他引入了報償的概念,強調若耶穌沒有復活所信的便是枉然。他還改變了天國的意義,塑造出一個脫離於人間的天國,這恰好顯示出他對這個世界的怨恨。尼采認為履行耶穌本人的所作所為才是真正的基督徒,“只有基督教的實踐,一個像那個死在十字架上的他所過的生活,才是基督徒。”[40],但後來的教會卻強調信仰高於實踐。

現代基督徒

尼采與齊克果一樣,強力批判現代基督徒的虛偽。“最後一點端正和自尊到哪裡去了?甚至當我們的政治家,即另一種說謊不臉紅的人,在行為上完全反基督時,仍稱自己是基督徒,接受聖餐的儀式?”[41]以及“靈魂的下水道—為了洗滌人類那骯髒的靈魂,一定要有下水道才可以。具有這種下水道功能的,對於那些高傲的偽君子而言,就是上帝了。”教會本身道德立場的退讓:“宗教改革宣布許多事情屬於不置可否論(Akiaphora)的範圍,屬於宗教思想不宜過問的領域,這是它自身得以生存的代價。”[42]基督教道德

尼采認為基督教道德是種奴隸道德,奴隸道德的心理基礎是怨恨,是弱者無法抵抗強者時創造出的精神產物。他引用中世紀著名神學家阿奎那的話來證明:“享福總比受罰能給人更大的快樂。同樣地,在天國里,人們會因為親眼看見惡人受罰而感到快樂。”[43]基督教中被視為美德的“謙卑”、“忍耐”、“寬恕”、“憐憫”等,都被尼采視為是把怯懦、無能報復轉換成正面意義的結果。他也排斥憐憫的原因則是憐憫意味著使人無法從痛苦中成長,而且“付出憐憫就跟付出輕視一樣”[44]。基督教中的“愛”也令尼采厭惡,他認為這僅是怨恨的一種偽裝。敵視生命

尼采如此猛烈的攻擊基督教還有一個更為根本的原因:他認為基督教的基本思想是敵視生命的。這與他提倡如何增進生命感的哲學格格不入。在談尼采對基督教的批判前必須先提到柏拉圖,因為尼采視柏拉圖為“先於基督的基督徒”[45]。柏拉圖把世界劃分為有缺陷的“感官世界”和完美的“理形世界”,這個概念後來被基督教接收,就成了“人間”和“天國”、“上帝”對立的想法。尼采直斥道:“哲學已經被神學家的血液敗壞,……實在已經被降為單純的現象,而一種虛構的世界卻被尊為實在。”[46],在尼采看來,我們現在所處的這個世界才是唯一真實的,而所謂上帝、天國只是跟空洞虛假的概念,他寫道:“上帝、靈魂不朽、拯救、超越,這些只是觀念,我並不注意這些,也從不在這上面浪費時間。”[47]。而塑造出這種想法的背後則是由對生命的厭棄所推動的。尼采稱其為“褻瀆大地”[48]、頹廢。基督教把生命存在的價值寄托在來世的救贖,尼采也譴責這種看待生命的方式,“當一個人把他生活的重心不放在生活本身而放在‘來世’——放在虛無中——那么,這個人就根本剝奪了生活的重心。”[49]而他所倡導的由愛命運延伸而來的態度則是:忠實於這個未必完美的世界,真誠的面對生命,而不是以一些形而上的名詞自我欺騙。政治思想

國家和“大政治”

尼采對國家是頗有微詞的,他也自稱為“最後一個反政治的德國人”[50],“國家……在那裡所有的人都失去了自我……所有人的慢性自殺被稱為‘生活’。”[51]。他對其母國—德國在普法戰爭後呈現的那種自大、德國至上的氣氛尤為不滿,“德意志所到之處,就敗壞了那裡的文化。”[52]。他的批評主要是建立於他對文化的關心上:“文化與國家……是對立的……所有偉大的文化時代都是政治衰落的時代:凡是在文化上是偉大的永遠都是非政治的,甚至是反政治的。”[53]他較欣賞普法戰爭中戰敗的法國而不是德國的原因就在於此。尼采反對那種標榜國家和民族利益至上的價值觀,他視之為“小政治”(klinenpolitik),相對於此,尼采期盼的是關心以那個等級的人領導國家的“大政治”(groβerpolitik),“搞小政治的時代已經過去了。下個世紀將會為我們帶來為支配地球而產生的戰爭—搞大政治的衝動。”[54]平等、民主與社會主義

尼采再三強調人的等級之分,這些想法可謂他倫理思想的寫照。因此他也反對民主政治,尼采認為民主思想乃是根源自基督教,“民主運動是基督教運動的繼承人。”[55]這背後又有弱者想把強者的價值也拉平的心態作祟。但尼采對社會主義也無好感,因為他在其中發現太多報復心:“在今天的暴民中我最恨誰?社會主義的暴民,他們是下等人們的使徒,他們損害工人的本能、快感及對其渺小生存滿足感,他們使工人嫉妒、教他們復仇。”[56]

理想的社會制度

尼采曾在《反基督》一書中,粗略的道出他所認為理想的社會制度。他把社會階級分成三等:第一等是最有精神力量的菁英份子,創造價值,由他們擔任統治者的角色。第二等人是意志或性格堅強的人,他們聽命於第一階級,負責維護社會秩序及執法。等三等人是最多數的平庸大眾,滿足於他們平凡的生活。尼采也強調對於建立一個理想的社會而言這三種階級都是不可或缺的。他也不贊成以強凌弱,他認為高等人善待比他低等的人是應該的。“事實上,如果要有例外的人,平凡的人是首先就需要的必然:高等文化依存於其上。例外的人應該對待平凡者比他自己和同等級者更溫柔,這不是出自內心的禮貌—這根本是他的義務。”[57],這種“例外的人”甚至可以用“具有基督心靈的羅馬凱撒”[58]來形容。至於如何實行這種社會制度?尼采對於這個問題則沒有答覆。

注釋及參考資料

1《反基督》542《善惡的彼岸》14

3《權力意志》567

4《道德譜系學》Ⅲ—2

5《查拉圖斯特拉如是說》I—22

6《快樂的科學》355

7《人性、太人性的》2

8《快樂的科學》374

9《莊子·齊物論》

10 《道德系譜學》3—28

11 《瞧!這個人》為何我如此聰明—10

12 《快樂的科學》序—3

13 《快樂的科學》283

14《偶像的黃昏》—19

15 《查拉圖斯特拉如是說》Ⅱ—13

16 《偶像的黃昏》Ⅸ—20

17 《偶像的黃昏》Ⅸ—10

18 《偶像的黃昏》Ⅸ—8

19 《權力意志》821

20 《尼采反對華格納》Ⅱ

21 《權力意志》815

22 《偶像的黃昏》Ⅸ—22

23 《權力意志》815

24 《快樂的科學》290

25 《快樂的科學》290

26 《快樂的科學》270

27 《查拉圖斯特拉如是說》Ⅱ—7

28 《查拉圖斯特拉如是說》Ⅱ—7

29 《善惡的彼岸》30

30 《偶像的黃昏》Ⅵ—8

31《善惡的彼岸》21

32 《快樂的科學》4

33 《道德譜系學》I—8

34 《路加福音》6—27~28節

35 《路加福音》6—29

36 《反基督》34

37 《反基督》35

38 《反基督》39

39 《反基督》39

40 《反基督》38

41 《教育家叔本華》4

42 《道德譜系學》

43 《朝霞》135

44 《偶像的黃昏》Ⅹ—3

45 《反基督》10

46 《瞧!這個人》為何我如此聰明—1

47 《查拉圖斯特拉如是說》序

48 《反基督》43

49 《瞧!這個人》13

50 《查拉圖斯特拉如是說》I—11

51 《瞧!這個人》—為何我如此聰明—5

52 《偶像的黃昏》Ⅷ—4

53 《善惡的彼岸》215

54 《善惡的彼岸》202

55 《反基督》57

56 《反基督》57

57 《權力意志》983