簡介

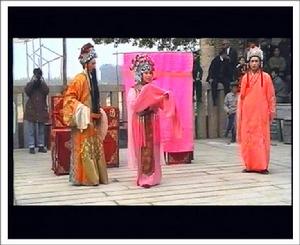

廈門歌仔戲

廈門歌仔戲歷史

一部歌仔戲的歷史,可以說是海峽兩岸文化交流的歷史。閩南的歌仔隨著“唐山過台灣”傳播台灣,經過數百年的孕育,終於創造出了“七字調”。“七字調”的產生標誌著歌仔戲的誕生。

歌仔戲很快就傳到廈門,並迅速傳遍閩南和東南亞。世紀初廈門在台灣師傅戴水保等的傳授下成立了閩南最早的二個歌仔戲班“雙珠鳳”、“新女班”,隨後台灣歌仔戲名班“玉蘭社”,“霓生社”等來到廈門。閩南演出,引起轟動,台灣歌仔戲藝人賽月金、月中娥等留在了閩南。

抗日戰爭時期,閩南的邵江海等民間藝人,融合歌仔戲和閩南歌仔創造了“雜碎調”,推動了歌仔戲新的藝術發展。

1948 年廈門都馬歌仔戲劇團赴台演出並從此長留台灣。都馬班把“雜碎調”帶到了台灣,受到台灣藝人和觀眾的熱烈歡迎,把“雜碎調”稱為“都馬調”,從此,雜碎調和七字調一起成為歌仔戲兩個最主要的唱腔,歌仔戲是兩岸人民共同創造共同擁有的寶貴藝術,它已經成為維繫兩岸人民的一條重要精神文化紐帶。