簡介

庚申之變

庚申之變經過

鹹豐十年八月(1860年9月),英法聯軍先後在張家灣、八里橋大敗僧格林沁、瑞麟、勝保所部各營。瑞麟逃,勝保中槍墜馬,被朝廷倚為長城的僧格林沁則自劾“海口轉戰至今,迭經挫敗,誤國殃民,死有餘辜”。他與西要交戰最久,而一蹶再蹶之後也最多無可言述的沉痛。

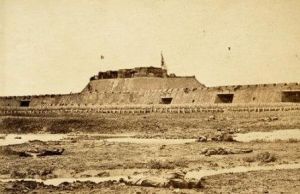

從英國人和法國人的軍隊自北塘登入開始,到中國人的馬隊和步兵在八里橋潰散,是一個西方人用槍炮表達意志並用槍炮分出了勝負的過程。因此八里橋之戰後一日,鹹豐帝已驚懼交集而慌張失措,“舉朝不知,竟攜宮眷北幸熱河,而人心因之解散”。他留下了一個沒有皇帝的京畿和滾滾煙塵中的四面倉皇。在時人的記述里,四面倉皇是與槍炮聲、哭喊聲、詈罵聲,以及搶掠、逃難、物價騰湧連為一體的。由此形成的蜩螗沸羹,把京師里的每一個人都拖入了中西衝突的困苦和動盪之中。二十一天之後,得勝的英法聯軍由安定門入北京城,並紛紛登城升旗列炮。炮口南指,正對著中國人的皇家宮闕。戰爭到了這個時候其實已經結束了。然而主導了這場戰爭的英國人還意猶未足,又在圓明園裡放了一把大火。在放火之前和放火之後,英國和法國的軍官士兵都在這個匯聚了皇家珍寶的地方肆行搶劫和反覆搶劫,由此獲得的贓物,一部分還歸到了維多利亞女王(QueenVictoria)和拿破崙三世(NapoléonⅢ)的名下。在戰場之外放火和搶劫,說明了軍人正在變做盜賊和匪徒。然而在當日西人的心目中,放火卻是在表達道理。所以,全權代表英國的額爾金伯爵(JamesBruce,EarlofElginandKincaidine)和統兵的格蘭特將軍(GeneralSirHopeGrant)曾挾著戰勝者的傲慢和褊狹向戰敗的一方作追討,舉“被囚”的英國人所受“野蠻之待遇”與基督教世界裡的法則相比較,以指責和襯托“中國政府不顧國際公法之殘酷行為”的可惡,並自信其下令放火,把“輝煌的避暑行宮燒成平地”是在“警醒其迷夢”,因此是理所當然和天經地義的。這種顯然的自以為是正說明這些人已錯把自己當成了上帝的表親,並催生出可以一手裁斷人間公理的自負。他們痛責政府里的中國人“野蠻”和“殘酷”,但他們用來“警醒其迷夢”的放手焚燒出於冷靜的思考和推理,出於故意和刻意,所以,在放手焚燒的烈火和煙霧裡,其實已經包含著更多的“野蠻”、“殘酷”和“不顧國際公法”。其間發生的宮中人“常嬪因驚溘逝”和“總管內務府大臣文豐投入福海殉難”,都是由此而致中國人的死命。比之格蘭特引為不平的“野蠻之待遇”,顯然是一種更深的惡業。因此,放火的西方人雖以出自基督教世界的文明為榮耀,但他們顯露的橫暴和造成的廢墟卻使基督教世界深深地蒙羞。

“海淀之焚也,京師震動,駐守內外城之王大臣等,相顧愕眙”。西人的橫暴都化為中國人身受的衝擊。當英國軍人在圓明園裡放火的時候,被鹹豐帝留下來辦夷務的恭親王奕訢“登高瞭望”,眼睜睜地看著“西北一帶煙焰忽熾”到煙焰彌天。與那片煙色與火光相對映的,是一種“痛心慘目”的家國之哀。作為道光帝的第六子,其“痛心慘目“里的夷夏之恨一定會與宗廟社稷之思連在一起,引出百感蒼茫。他向北狩的皇帝作奏報,自述“痛哭無地自容”。讀奏摺的鹹豐帝雖然遠在熱河,而其切身之痛則猶如近在咫尺之間。因此,在他用硃批寫出來的“覽奏曷勝憤怒”里,與“痛哭無地自容”相呼應的悲哀忿恨同樣出自深深的家國之哀。在朝廷之外,更多的中國人目睹了“夷人槍炮橫空飛墜”之後,又目睹了搶劫圓明園和火燒圓明園。一個士人記述了延燒累日的“煙焰迷天,紅光半壁”里,“數百載之精華,億萬金之積貯,以及宗器、裳衣、書畫、珍寶玩好等物,有用者載入夷營,不要者變為瓦礫,更被土匪搜劫一空,萬間宮殿,盪為墟矣”。在漫長歲月中累積起來的種種物化了的文明就此變作滿地灰燼和斷磚碎瓦,無法復原,無法重建。“至歷代聖容,皆為碎裂,尤不忍聞矣。”以彼時中國人的社會觀念相衡量,“歷代聖容“已是象徵了神性的東西,是同這個世界仍然連結著的東西。因此,以”碎裂“的褻瀆和摧殘,顯然是一種精神上的踐踏。因此在他筆底的感慨悲惻里,最難化解的也是因為西方人的強暴而產生的身世家國之哀。在身歷此劫的那代人留下來的文字記述中,這是一個共同的主題。由此觸發千古之痛,便多見“欷歔”、“泣下”、“國事至此,唯相對一哭”、“堂堂天朝,竟任夷隊縱橫,為之大哭”的傷心一慟,其間的極端,是憂憤催逼下的“鬚髮皆白”。當京畿板蕩之日,同一個時間裡的中國南方,湘軍正與太平天國的老兄弟和新兄弟們苦苦廝殺於長江流域,其間一片愁霧。督師皖南的曾國藩從咨文中次第獲知“鑾輿已出巡熱河”和“京城業被逆夷闌入,淀園亦被焚”。隨之而來的是相隔千山萬水的震盪和撼動都成為一種直接的衝擊,使之“悲泣,不知所以為計”,使之“傷痛之至”。自鹹豐二年(1852)領軍以來,他已長久地身歷兵凶戰危,並於危難中屢見屢聞“炮震肉飛,血瀑石壁”,應當不是一個容易被嚇倒的人,但“不知所以為計”的“悲泣”和“傷痛”都明白地表現了衝擊下的驚心動魄和四顧茫然。京畿的炮聲和火光之所以懾人心魄而震動南北,是西方人逼入了北京,因此西方人真正地來到了中國人的面前。在二十年迴避之後,這是一種無可迴避。“曷勝憤怒”、“相對一哭”與“不知所以為計”都是對於這種一時劇變的突然意識和最初反應。其中與驚痛連在一起的是深深的驚愕。

鹹豐十年(1860)歲在庚申,這一場顛蹶和震盪在中國人的記述中便被稱作“庚申之變”。鴉片戰爭之後記述其間之史事的著作曾以《道光洋艘征撫記》為名,相比而言,此日用“庚申之變“的統括之詞顯然是更明白地表達了身受的震撼。但變起於庚申,而驚痛與驚愕相連,其間之因果則以道光後期以來的歷史為來路。