概述

石鹽

石鹽 石鹽是氯化鈉的礦物,化學成分為NaCl、晶體屬等軸晶系的鹵化物礦物。石鹽包括人們日常食用的食鹽和由石鹽組成的岩石,後者稱為岩鹽。岩鹽常用以表示由石鹽組成的岩石。

一般石鹽常用來指岩鹽。因為它們都是由鹽水在封閉的盆地中蒸發而形成鹽礦床,因此也被稱為鹵化物礦物。石鹽礦層一般厚幾米到300多米,而在乾旱地區則以鹽霜的形式出現,在鹽泉附近以蒸發產物出現,在火山地區以升華物產出。

石鹽的晶體結構是AX型化合物的典型結構之一。陰離子位於立方晶胞的角頂和面中心,成立方最緊密堆積,陽離子則充填全部八面體空隙。兩者的配位數均為6。純淨的石鹽無色透明或白色,含雜質時則可染成灰、黃、紅、黑等色。新鮮面呈玻璃光澤,潮解後表面呈油脂光澤。具完全的立方體解理。摩斯硬度2.5,比重2.17。易溶於水,味鹹。晶形呈立方體,在立方體晶面上常有階梯狀凹陷,晶體聚集在一起成塊狀、粒狀、鍾乳狀或鹽華狀。

由來

由古代海水或者湖水乾涸後,經過複雜的地質運動,在地殼中沉積成層而形成。晶體結構

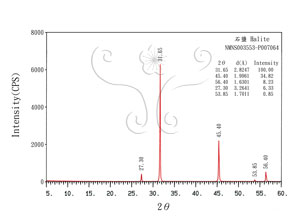

X光繞射圖譜

X光繞射圖譜 等軸晶系,a0=0.5628nm;Z=4。Na+和Cl-的配位數均為6。

Cl-呈立方最緊密堆積,Na+填充其八面體空隙。屬AX型化合物的標準離子型結構。

六八面體晶類,Oh-m3m (3L44L36L29PC)。

常見晶形為立方體a{100},其次為八面體o{111}與立方體a{100}、菱形十二面體d{110}的聚形。

集合體呈粒狀、緻密塊狀或疏鬆鹽華狀,也有呈巨大晶簇者。

理化特徵

化學成分:NaCl

石鹽

石鹽 理論化學組成(wB%):Na 39.34,Cl 60.66。常含有雜質和多種機械混入物,如Br、Rb、Cs、Sr及滷水、氣泡、粘土和其它鹽類礦物。

化學分類:鹵化物

化學性質:易潮解且易溶於水

集合體型態:粒狀、塊狀

硬度:2-2.5

解理/斷口:立方體解理,{001}解理:完全;貝殼狀斷口

光澤:玻璃或油脂

顏色:質純者成白色或無色,含雜質時,則呈粉紅、黃、藍、橙黃、紫等顏色

條痕:白色

比重:2.1-2.2

其他:(1)透明至半透明(2)燃燒火焰呈黃色(3)具鹹味(4)常有凹陷晶面(漏斗晶體)(5)部分具螢光特性(6)具弱導電性和極高的熱導性(7)在0℃時溶解度35.7%;100℃時溶解度39.8%(8)熔點804℃。

產狀產地

石鹽

石鹽 石鹽是典型的化學沉積成因的礦物,在乾燥炎熱氣候條件下常沉積於各個地質年代的鹽湖和海濱淺水瀉湖中,與鉀鹽、光鹵石、雜鹵石、石膏、硬石膏、芒硝等共生或伴生。廣泛分布於世界各地。

中國青海、四川、湖北、江西、江蘇都有大規模石鹽礦床,以柴達木盆地最有名。

中國青海現代鹽湖中有些石鹽呈球珠狀,特稱珍珠鹽。集合體呈塊狀、粒狀、鍾乳狀或鹽華狀。

世界上大型礦床還見於美國東北部薩萊納盆地、中部二疊紀盆地和墨西哥灣沿海地區,中亞的費爾乾鈉盆地,德國薩克森-安哈特地區等。

重要產地有:

鹽田

鹽田 (1)中國大陸西藏地區;台灣嘉義、台南濱海一帶

(2)英國的Cheshire

(3)德國Saxony的Stassfurt;Leopoldshall;Heringen-Werra

(4)加拿大Ontario的Bruce,Huron和Lambton等地

(5)美國New York的Retsof;Louisiana和Texas兩州,以及墨西哥灣內

(6)義大利Sicily

(7)西班牙的Barcelona

(8)法國Alsace的Wittolshein;Landes;Lorraine

(9)波蘭Galicia的Kalusz、Bochnia和Wieliczka

(10)巴基斯坦的Salt Range

鑑定特徵

石鹽

石鹽 (1)具立方體的晶形和解理

(2)易溶於水

(3)具鹹味

(4)白色條痕

(5)硬度低

(6)常有凹陷晶面

主要用途

石鹽

石鹽 鹽是人類生活的必需品,在工農業及其他領域有著廣泛的用途。石鹽除加工成精鹽可供食用外,還是化學工業最基本的原料之一,被譽為“化學工業之母”。石鹽經乾燥、電解可製取金屬鈉和氯氣。金屬鈉在無機工業中可作為製取鈉化合物的原料,在冶金工業中用於還原鈦、鋯等的化合物,在煉油工業中又是良好的脫硫劑。

氯氣用於生產次氯酸鈉、三化鋁、三綠化鐵等無機化工產品,還可用於生產氯乙酸、一氯代苯等有機氯化物…..鹽滷水經提純、電解,加水分解後,可生產燒鹼、純鹼等用途非常廣泛的化工產品。石鹽也用於生產人工海水和電化學蝕劑、刻蝕鋁箔和轉變冰點、公路路面的冬季保護等。

用於溶解開採法或水冶金法提取金屬礦體邊界的有用金屬等。據統計,在工農業中套用的鹽及其衍生物約有15000種之多,可見,石鹽開發的前景十分廣闊。

人造石鹽

海鹽,最原始的製取方法是“煎”“煮”法,用盤為煎,用鍋為煮,史稱“煮海為鹽”。經過十數世紀的實踐改進,由直接用海水煎煮,改為淋鹵煎煮。用煎煮法製取海鹽不但產量低,而且質量差。

曬出的石鹽

曬出的石鹽 是誰最先發明、採用海水灘曬製鹽呢?正是無棣碣石山附近的鹽民。據明代學者宋應星撰著的《天工開物 . 作鹹第五》記載:“海豐有引海水直接入池曬成者,凝結之時,掃食不加人力。與解鹽同。但成鹽時日,與不借南風則大異。”

這段記載中的“海豐”就是指明代山東省的“無棣縣”。“無棣”一名始見於《春秋左傳.嬉公四年》,明初,因避明成祖“朱棣”之諱,改名“海豐”,1914年又恢復無棣之名。其中的“解鹽”系指山西解州之解池所產之鹽,解鹽質量居當時國內之首,屬“貢鹽”之列。無棣灘曬的海鹽質量與解州貢鹽相同,無棣製鹽水平可見一斑。

山東夙沙氏煮海為鹽,為華夏製鹽之鼻祖。周初封姜太公於齊“北至於無棣”,據《管子》載:“暮春之初,北海之民即煮海為鹽”。《史記》載:“太公至國……通工商之業,便魚鹽之利,而人民多歸齊,齊為大國。”由此無棣鹽業日盛,西漢時渤海郡置鹽官。魏晉時鹽民在碣石山上修建鹽神廟(亦稱“鹽神祠”),因此碣石山又俗稱之為“鹽山”。 《魏書.地形》由此“鹽山神祠”的記載。《鹽山縣誌 》P108 :“隋開皇18年(598),以縣境東南近海處有一座山名鹽山,以山名改高城縣為鹽山縣。鹽山(今山東無棣縣境內大山),古稱碣石山,春秋時改稱無棣山。山下有月明沽產鹽,山腰有鹽神廟,魏晉時稱鹽山。”

元太宗二年至元世祖二十三年(1320—1378)在碣石山北境鬲津河沿岸建有海豐、海潤、海盈三處鹽場。明初海潤、海盈有煎有曬,明世宗嘉靖元年(1522)海豐場率先易煎為曬,一直沿用了兩千多年的傳統製鹽舊工藝,被無棣人發明的新工藝所代替,使製鹽業向前邁進了一大步,無棣人對鹽業生產的貢獻功不可沒。

中國發現

2010年1月13日,河北省近日發現千億噸巨大鹽礦資源,僅先期勘探到的100億噸儲量就可開採600年以上。

此鹽礦位於河北省邢台寧晉縣城東部400公里範圍內,鹽層埋藏深度約2600米,鹽層厚度100—300米,預測遠景儲量1000億噸以上,並且品位優良,是中國中東部地區罕見的特大岩鹽礦藏。勘探資料表明,這個鹽礦先期勘探的40多平方公里儲量就達到100億噸,可開採600年以上。