岩石圈的化學演化

正文

地球形成以來的地質歷史時期中地殼和上地幔化學成分的變化。原始地殼和地幔的成因 原始地殼和地幔的成因與地球的核幔分異有關。地球在距今約46億年由圍繞太陽的金屬、隕硫鐵以及矽酸鹽的塵雲快速吸積而成。在最初的500萬年,太陽系所有大的星體都遭受了隕石劇烈的撞擊,由於重力塌陷,短壽命放射性同位素的加熱,以及巨大的隕石轟擊能量積聚,使原地球物質遭受普遍的熔融,在外層形成岩漿海,其厚度可能達到1000公里。重的熔融態的鐵鎳、隕硫鐵以及少量輕元素(氧、硫、矽、氫等)混在一起形成密度很大的液態金屬聚積體,並在重力作用下朝向地球的中心集中,形成地核;而較輕的矽酸鹽熔體被向外推移,形成矽酸鹽地幔。地幔的結晶作用伴隨著輕的長石質礦物的上浮,重的鐵鎂質礦物的下沉。其中非揮發性痕量元素(鈾、釷、鋇、鍶、鉭、鋯、鉿和稀土元素),由於半徑大小和離子電荷與地幔的主要礦物不相協調,因此與矽酸鹽熔體一起上移,在上地幔和最早的地殼中相對集中。原始地球可能只有很少大氣或完全沒有大氣,後來在熔融灼熱狀態的核幔分異過程中釋放出氣體,上升到地球表面,形成原始氣圈。從地球內部逸出的氣體與周圍賦存介質處於化學平衡狀態,因此原始大氣圈的氣體成分和狀態受地球物質體系的控制,隨地球的化學演化而變化。一般並不認為大氣成分是從外星球或宇宙空間捕獲的。

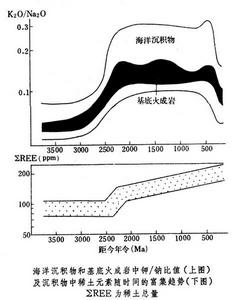

太古宙時期的地殼與上地幔 已知最古老的岩石形成於距今約38億年。世界各地發現的這類古老的岩石都形成於海底水下環境,岩性包括海底沉積岩、海底玄武岩以及矽鐵建造。這證明至少在距今約38億年以前,地球已經有了發育很好的海洋和地殼。太古宙的沉積岩和基底火成岩與現代同類岩石相比,鉀和稀土元素含量低(見圖)。

岩石圈的化學演化

岩石圈的化學演化元古宙後期的岩石圈 從距今約25億年,即從元古宙時期開始,地殼、海水以及沉積物的成分變得與現代接近。圖1中鉀/鈉比值和稀土總量在距今約 25億年有一個清晰的轉折,因此認為近代模型的殼幔物質對流作用和地球化學旋迴始於距今約25億年。

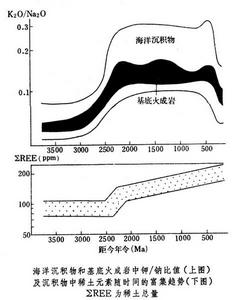

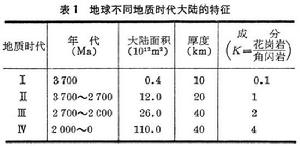

根據估算,大陸地殼在不同地質時期的面積、厚度和成分等變化列於表1及表2。其中,地殼的厚度,花崗岩組分與角閃岩組分的比例,以及氧化鉀的含量等,在元古宙前後有較顯著的變化。地球晚期時代(距今20億年以後)形成的地殼成分具有更強的酸性。因此隨時間的演化殼幔物質分異程度不斷提高。與此同時大陸地殼中銣/鍶比值規律地遞增。富銣的岩石(諸如花崗岩類等)中,由於放射性銣在地質年代中不斷衰變,鍶-87積聚越來越富。反映在殼幔演化上,地殼和上地幔的銣、鍶平均含量以及銣/鍶比值的平均值也有明顯差異。現代地幔的銣/鍶平均比值為 0.025,而地殼的銣/鍶平均比值為0.18,這是地球長時期歷史過程中地殼與上地幔化學演化的結果。

岩石圈的化學演化

岩石圈的化學演化 岩石圈的化學演化

岩石圈的化學演化在行星吸積形成過程中存在原始的地球組成上的不均一性,以及地球形成早期的殼幔分異作用,都能導致大陸地幔與海洋地幔的區域性和層狀不均一性。而對上地幔,由於板塊俯衝將地殼物質帶入地幔和來自深地幔的鈾、釷等元素通過地幔交代作用帶入上地幔也促使了其化學成分的不均一性。

參考書目

塗光熾等編著:《地球化學》,上海科學技術出版社,上海,1984。

A.E.Ringwood, Composition and Petrology of the Earth's Mantle,McGraw-Hill Book Co., New York,1975.