景區簡介

孟廟

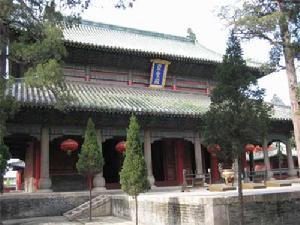

孟廟孟廟又稱“亞聖廟”,是歷代祭祀孟子的地方。孟子廟奉祀,始於宋景佑四年(公元1037年)。初建

於鄒城東北,距城13公里的四基山西南麓,孟軻陵墓之前。據孟林享殿內現存宋景佑五年《新建孟子廟記》碑文記載:此廟為孔子第四十五代孫孔道輔所創建。後因距城較遠,瞻仰祭祀等諸多不便,又別建孟廟於鄒城東郊,此為鄒城有廟之始。此廟之具體位置、規模和建廟的確切年代,今已不能詳考。宋宣和三年(公元1121年)復建孟廟於現址。現在之孟廟亦非宋宣和建廟之舊觀,歷經金、元、明、清數十次重修和擴建,才具有現在的規模。

現今之孟廟,坐落在鄒城城區南部,為全國重點文物保護單位。它東倚文賢崗,西瀕京滬鐵路,北枕因利渠,南臨鄒濟公路,縣城市區環拱於北,鳧嶧諸山雄峙於南,儼如畫屏。廟內古木森蔚,碑碣林立,廟之周圍繞以紅色垣牆。孟廟之面積,據元代元貞年重修孟廟碑記載:基地為19.4畝。1964年,鄒縣文物保管所曾進行一次面積實測:南北,由孟廟北牆至廟前河濱,全長為458.5米,垣牆之內為317.5米。東西,由西廟牆至東廟牆外柏樹處,為95米,垣牆之內為85米。總面積為65.3畝。其規模僅次於孔廟,為山東省現存歷史最久遠、保存最完整的古建築群之一,是國內宋元至明清時期的古建築代表作品,1988年被國務院定為全國重點文物保護單位。

景區概覽

孟廟內保存有秦、漢、晉、唐、宋、元、明、清歷代碑碣280塊,其主要內容有歷代封建皇帝封贈聖旨、孟氏家族譜系、歷代維修擴建紀實、文人騷客詩詞贊

孟廟

孟廟頌等。其字型楷、行、隸、篆全備,具有很高的書法藝術價值。重要的碑刻有西漢《萊子侯刻石》、《秦嶧山刻石》、東漢《石牆村刻石》、元文宗八思巴文《封贈孟子為鄒國亞聖公》聖旨碑、明《孟氏宗傳祖圖》碑等,是研究我國歷史和孟廟沿革的珍貴資料。

孟廟內各種樹木430株,其主要樹種為柏、檜,還有少量的古槐、銀杏、紫藤等。這些古樹多栽種於宋、元時期,至今仍參天拔地、青翠翁郁、森然茂盛。孟廟古樹名木中有四大自然奇觀:“古柏抱槐”、“藤系銀杏”、“洞槐望月”、“檜寓枸杞”。孟廟的古樹景觀在明代就受到人們的喜愛,明代書畫家董其昌曾吟頌五言律詩一首:“愛此孟祠樹,森然見典型。沃根洙水潤,含氣嶧山靈。閱世磨秦籀,參天結魯青。方知樗散壽,只入列仙經。”

孟廟在“文革”期間曾受到了不同程度的破壞,1980年以來,國家撥出專款進行了復原維修,現已恢復到清代初期的原貌,每年有大批中外遊客來此參觀遊覽。

建築概況

孟廟是一處長方形、具有五進院落的古建築群,以主體建築亞聖殿為中心,南北為一中軸線,左右作對稱式排列,有些地方又因地制宜地進行了適當安置。

孟廟

孟廟逐院前進,起伏參差,布局嚴謹,錯落有致,建築雄偉,院院不同,格局迥異,充分體現了我國勞動人民的創造才能和古建築的特點,是國內宋元至明清時期的古建築代表作品。

孟廟正南門為“欞星門”。門內左右各一坊,左名“繼往聖”,右名“開來學”。第一進院落的北壁正中為“亞聖廟石坊”。第二進院落的磚鋪甬道兩側儘是古老的蒼松翠柏,往北為“泰山氣象門”。進入此門後,即為第三進院落。此院左右各有門通往廟外,左名“知言門”,右名“養氣門”,是過去出於孟廟的主要通道。“養氣門”外南側建有“亞聖木坊”;門內南側建有“祭器庫”三楹。“知言門”內南側建有“省牲所”三楹。此院北壁,三門並列。正中之門為“承聖門”,門之左側建有“康熙御碑亭”;左為“啟賢門”;右為“致敬門”。“承聖門”內第4進院落即分為東、西、中三路。中為孟廟主體建築“亞聖殿”,其後為“寢殿”,其前左右兩側建有“東廡”和“西廡”各七楹,院中有“天震井”和“乾隆御碑亭”。

東路“啟賢門”內為“啟聖殿”,其後為“孟母殿”。從“啟賢門”到“啟聖殿”甬路兩側,豎立著為數眾多的歷代碑刻,稱之為“孟廟碑林”。西路“致敬門”內為一過道小院,東垣有一小門可通往中路“亞聖殿”院,北壁有一小門為“齋戒門”。這一小院四周牆壁上鑲嵌著歷代名人謁孟廟題詠等數十塊小型碑刻。“齋戒門”內建有“致嚴堂”三楹。堂前有兩株元代所植的參天銀杏,古老的紫藤蘿纏繞著銀杏樹,凌空而上,蜿蜒曲折,美妙奇絕。“亞聖殿”前的露台兩側各有一小門。東名“禮門”,通往東路“啟聖殿”院;西名“義路”,通往西路“致嚴堂”後院的“祧主祠”。“寢殿”西側亦有一小門,通往西路的最後一處小院“焚帛池”。孟廟總計建有各型殿宇64楹,碑亭2座,木門坊4座,石坊1座。

景點介紹

欞星門

欞星門

欞星門亞聖廟石坊

進欞星門,為孟廟第一進院落。往北,北牆正中是座精雕細刻的石坊,即“亞聖坊”,也是孟廟第二道門坊。這座石門坊為四柱三門,柱為八棱,頂端裝飾古瓶、朵雲,類似華表。坊額正中刻楷書“亞聖廟”三字;東側門楣坊心線刻雲龍;西側門楣坊心線刻長有雙翼展翅飛翔於流雲之中的翼龍。石坊東側豎有明萬曆九年(1581年)所立《鄒國亞聖公廟》石碑一幢。據碑文可知,這座門坊原為明代的孟廟大門,其建置年代,應在明萬曆九年之前。

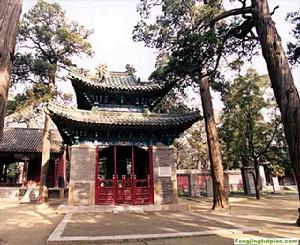

儀門

穿過亞聖廟石坊,便進入孟廟第二進院落。院內古柏蒼蒼,翳天蔽日,雖歷經滄桑,依然枝幹挺拔。院中有一條磚鋪甬道,直通“儀門”。這是一座歇山式斗拱承托三啟門洞的高大門樓。門額上懸一豎匾,上書“泰山氣象門”5個大字。故儀門又稱泰山氣象門。“泰山氣象”4字取義於程子之說:“曰仲尼元氣,顏子春生,孟子並秋殺盡蓋亦時然而已。仲尼天地也,顏子和風慶雲也,孟子泰山 之氣象也。”此門之名即由此而來。

承聖門

越過儀門,便是孟廟的第三進院落。此院東西各建有一門,是平常出入孟廟的通道。東門原名為“鍾靈門”,西門原名為“毓秀門”,清乾隆四年

孟廟

孟廟(1739年)重修時,分別改稱為“知言門”和“養氣門”,二者取義於《孟子》七篇中“淫辭知其辟”和“我善養吾浩然之氣”。知言門和養氣門內南側,分別建有“祭器庫”和“省牲所”。據明天啟三年(1623年)《重修孟夫子廟碑》記述:“天啟三年二月建祭器庫、省牲房各三楹。”這兩處建築是專門存放祭祀孟子所用祭器和祭品的地方。

此院北壁三門並列,中為“承聖門”,東為“啟賢門”,西為“致敬門”。“承聖”二字,取孟子上繼堯舜禹湯文武周孔統緒之含義。而“啟賢”則含有讚頌孟子父母有“啟毓聖賢”之貢獻的意思。

亞聖木坊

養氣門(即西門)外,孟廟垣牆之西,在南北通衢的大街上,建有一座橫跨大街的木坊。該坊始建於明天順二年(1458年),4柱3洞,丹薨碧瓦,飛檐翹角,彩畫鮮明。檐下半拱11踩5翹,正中一間懸山式坊頂高出兩側歇山式坊頂,主次分明。4個歇山式坊角向外伸出,高高翹起。木坊正中門楣橫書“亞聖”2字,故名“亞聖木坊”。早在東漢時,京兆長陵人趙岐在《孟子題辭》中,稱孟子為“命世亞聖之大才”;東漢王充在《論衡》一書中,亦稱頌孟子為“亞聖之才”。“亞聖”作為官方稱謂,起源於元代。元文宗至順元年(1330年),加贈孟子為“鄒國亞聖公”,孟子始被封建王朝尊封為“亞聖”。

康熙御碑亭

康熙御碑亭

康熙御碑亭進入承聖門,便是孟廟的第四進院落即中心院落,孟廟的主體建築“亞聖殿”就座落在院中高台(即露台)之上,亞聖殿前建有“東廡”和“西廡”各七楹。院內甬道東邊建有“乾隆御碑亭”一座,為單檐斗拱、黃色琉璃瓦覆頂的方形建築,亭內立有乾隆皇帝手書《亞聖孟子贊碑》。

天震井

亞聖殿前的露台之下,甬道東側,有古井一口。據井旁碑刻記載:“康熙十一年(1672年),廟前演戲,忽日中聲震如雷,聞者環顧失色,見階前陷有甓甃圓痕,熟視乃井也”,“十二年為修廟之用,額之曰天震井,砌之以甓,環之以石,並書其跡從誌異雲。六十四代孫孟尚錦識。”井畔石欄為清道光十一年(1831年)所建。清代詩人葛臨緒曾有《題天震井》詩一首:

古井瀾翻近廟堂,天驚石破水泉香。

汲來修綆原無底,洙泗淵源一脈長。

亞聖殿

亞聖殿

亞聖殿尊王言必稱堯舜,憂世心同切禹顏。

門匾和對聯均為乾隆皇帝手書。大殿正中,在雕龍帖金的神龕內,供奉著袞冕九旒九章的孟子塑像。孟子塑像在“文革”期間被毀,1986年重塑恢復如舊。東側神龕內,供奉著孟子弟子利國侯樂正子的塑像。樂正子,複姓樂正,名克,戰國時魯人,宋政和五年(1115年)三月十四日被封為利國侯。朝廷封侯詔旨稱樂正子“學古之道好善,優於天下,追以侯爵,其配食焉。斯文之光,萬古不泯。”明萬曆三十九年(1611年),鄒縣令胡繼先編纂的《鄒志》中,記述樂正子,“孟子曾以‘善人’、‘信人’稱之。嘗仕魯,薦孟子不果。魯欲使之為政,孟子聞之喜而不寐焉”。進入殿內,使人頓有肅穆之感,而生景仰之情。抬頭仰視團龍彩繪的承塵藻井,矞皇輝奐。在藻井之下,橫懸清雍正皇帝手書“守先待後”金匾一塊。

宏偉壯觀的亞聖殿,除用於紀念孟子之外,還是一處集古代建築、雕刻、鑄造、繪畫於一體的藝術博物館。它既有創建時的石刻覆蓮柱礎,也有明代大修時增添的減地淺線雕刻石柱,又有清康熙年間重建的木架結構,可謂古代建築之典範。它與曲阜孔廟的“大成殿”遙相呼應,相得益彰。

東西兩廡

孟廟

孟廟“兩廡”位於亞聖殿前東西兩側,為左右對稱式建築,始建於宋宣和三年(1121年)。今存兩廡為清代建築,建國後多次維修,1987年曾大修西廡落架。兩廡各7楹,高7.8米,縱深8.35米,橫寬25.28米。兩廡是供奉孟子弟子和歷代對於孟子學說有研究有貢獻的學者的場所。孟子弟子從祀,始於宋政和五年(1115)年。據元元貞元年(1295年)司居敬《重修騶國公廟碑銘》記載:“元貞元年,居敬既修建縣學,為營兩廡新階,配公孫丑而下十有九人,冕服視爵秩從祀焉。”兩廡室內各建神龕三座,內安放木製神主牌位,並無塑像。東廡三龕共從祀11人,其順序為:

南龕:先儒高子。“高子,齊人也。嘗學於孟子,鄉道而未明,去而學於他術。”宋時封爵為泗水伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒高氏;先賢公都子。疑為楚人。孟子稱他有學業,並“有好辨之問,有性善之問,又與孟季子有義內之辨。”宋時封爵為平陰伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先賢公都子;先儒盆成括。複姓盆成,名括。孟子稱其“小有才,未聞大道,仕齊見殺”。宋時封爵為菜陽伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒盆成氏。

中龕:先儒屋廬連。複姓屋廬,名連。“嘗著書言彭聃之法。後學於孟子,與任人辨禮與食、色之輕重,及論季子儲子之交際。”宋時封爵為奉符伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒屋廬氏;先儒浩生不害。齊人,“兼治儒墨之道者,嘗學於孟子,而不能純徹性命之理”。宋時封爵為東阿伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒浩生氏;先賢公孫丑。齊人,“有政事之才”和“不動心”之問,嘗慕管仲以期孟子。宋時封爵為壽光伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先賢公孫子;先儒陳臻。齊人,《孟子》中載有他與孟子關於“辭受、去就、收予之禮”等問題。宋時封爵為蓬萊伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒陳氏;先儒錢唐。字惟明,浙江象山人。明初任刑部尚書。明太祖朱元璋因《孟子》中有“君之視臣如土芥,則臣視君如寇讎”之句,勃然大怒,議罷孟子配享,詔有諫者以大不敬論,且命金吾射之。錢唐抬棺上朝,抗疏入諫說:“臣為孟軻死,死有餘榮”。朱元璋嘆其誠,未加其罪,且罷廢配享之議。清同治十一年(1872年),附祀於東廡。

北龕:先儒韓愈。字退之,河南河陽(今河南孟縣南)人,唐代文學家、哲學家。思想上尊儒排佛,極端推崇孟子,謂孟子“功不在禹下”。

孟廟

孟廟因其推尊之功,宋時於正殿之西立祀,其封爵為昌黎伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒韓氏;先儒子叔疑。孟子弟子,宋時封爵為承陽伯,清乾隆二十一年(1756年)改稱先儒子叔氏;先儒孫奭。宋博州博平(今山東聊城西北)人,累官龍圖閣待制。“五季之亂,儒學掃地。孫有光於孟氏”,先祀於“報德祠。祠圮主存,鏇升於廡”。

西廡三龕,從祀9人。

現存於孟廟啟聖殿檐下的《孟氏宗傳祖圖碑》上,刻有孟子“門人”20人的圖像,分左右兩行排列。此碑刻於金大安三年(1211年),立於明洪武六年(1373年)。上有宋時封爵為成都伯的楊雄,而無錢唐之名。兩廡從祀則無楊雄。楊雄之罷祀,始自明洪武二十九年(1396年),朝廷從行人司副楊砥之議,罷楊雄孔廟從祀,亦因此罷楊雄孟廟之從祀,而將錢唐升祀東廡。

寢殿

寢殿

寢殿啟聖殿

啟聖邾國公之位

啟聖邾國公之位孟母殿

位於啟聖殿之後,有高築甬道相通,是供奉孟子母親的殿堂。該殿原名為“宣獻夫人殿”,後改為孟母殿。殿高7.80米,東西橫寬10.98米,南北縱深9.53米。殿內無塑像,正中神龕內安放一木主牌位,其上楷書“鄒國端范宣獻夫人之位”。東壁有一神龕,內放孟子立體石刻像一尊。據舊縣誌載,此為宋景祐年間孔道輔修理孟母墓時所得,定名為“孟子自刻為母殉葬石像”。殿內西側豎有清乾隆十四年(1749年)致祭碑。後人稱譽孟母“三遷之教,炳彪天壤。子之聖即母之聖”。《韓詩外傳》載:“對孟子之語實天下為人姑者之模範,矧獨母教而已哉。”孟母早在唐代即辟有專祠歲祭,宋代被封為“邾國宣獻夫人”,清乾隆三年(1738年),加封為“鄒國端范宣獻夫人”。

致嚴堂

齋戒門

齋戒門院北建堂三楹,即“致嚴堂”。取意於“祭則致其嚴”,即嚴肅、誠敬之意。該堂始建於元至順三年(1332年)。堂中懸有清宣統三年(1911年)孟子第七十三代孫孟慶棠手書“致嚴堂”三字橫匾一塊。此堂原名“齋宿所”,是孟子嫡系後裔祭祀前沐浴、更衣、齋戒之所。

祧主祠

位於亞聖殿之西側,致嚴堂之後。亞聖殿西側有一小門,取名“義路”,可通往祧主祠院。祧主祠是孟氏家廟,確切地說是孟氏遠祖之廟。建於清道光十年(1830年)。祠為三楹,高7.45米,東西橫寬10.06米,南北縱深8米。祠內安放孟氏大宗戶五代以上至二世祖的木製神主牌位。古時卿大夫立廟,祀太高祖以下五世,再上,則祧而遷其主。孟氏大宗,以孟子為不祧之祖。孟府大堂東側建有“五代祠”,祀大宗主鬯之五世,降則遷其太高祖以上之主於此,遠依始祖,昭穆秩然。祠門上正中懸掛一豎匾,上書“孟氏大宗祧主祠”七字。

焚帛池

|

焚帛池 |

孟廟碑林

孟廟東路啟聖門至啟聖殿甬道西側,碑碣林立,為孟廟各類石碑存放之處,稱為孟廟碑林。此碑林保存孟廟歷代碑碣280多塊。從年代上分,有秦、漢、晉、唐、宋、金、元、明、清各代石碑;從字型上分,有篆、隸、行、草、楷書等;從文字種類上分,除漢字外,還有蒙文(元代八思巴文);從形式上分,有文言亦有白話,有文字亦有圖畫;從內容上分,有政治、經濟、軍事、文化、地震災害等各方面的記述。孟廟碑林實為研究我國文字沿革變化和歷代政治、經濟、軍事、文化、社會及書法藝術發展變化的珍貴資料,是我國除西安碑林、曲阜孔廟碑林之外的又一大型碑林。

孟廟碑林

孟廟碑林孟廟樹木

孟廟古樹是孟廟一大奇觀。廟內共有各種樹木多達430多株,多為古老的松檜和側柏,又有銀杏、古槐、紫藤等點綴其間。這些樹木,冬夏長青,形狀特殊別致,如虬如龍,如獸如鳳,千奇百怪,姿態各異。其中有宋宣和年間建廟時所載植的檜樹,已有近900年的歷史了,雖然歷經風雨雷電和兵火戰亂的侵襲摧殘

孟廟

孟廟,現在依然是枝幹挺拔,蒼鬱茂盛。觀賞這些姿態奇異氣勢雄偉的古老松檜,置身於這個肅穆森森的環境中,欣賞著這些古樹凌霜不凋的秀色,堅貞獨立的氣概,很容易聯想到孟子所說的“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的千古名言,讓人浮想聯翩,流連忘返。而翱翔棲息於古木中的各類飛鳥,亦是孟廟一景。古木森蔚的孟廟內,各種鳥類群集於此。尤以灰鶴居多,數以千計。每逢夏季,遊覽於孟廟之內,觀古樹雲鶴,聽松濤轟鳴,聞朴面清香,真讓人心曠神怡。尤其古柏抱槐、藤系銀杏、檜寓枸杞、洞槐望月,被譽為孟廟“古樹四奇”。

古柏抱槐

知言門外,植有45株柏檜,沿東廟牆之外南北一字排列,拔地參天,姿態萬千,頗為壯觀。其最南端的一株即是世所罕見的“柏抱槐”。樹幹周徑4.6米,高13.8米,樹冠直徑12.3米。在3人才能摟抱過來的古老的側柏樹幹之中,從根部起,在樹幹中心突生出一株巨槐(中國家槐),兩樹身乾合為一體,上面雖枝葉交錯,但柏槐叛然,青蔥茂密。據國內植物專家考證,這株古柏抱槐載植於元代,至今已有700餘年,是國內罕有的雙樹寄生的奇特景觀。有人把“柏抱槐”形容為“夫妻樹”,觀其連理纏綿,相依為命,相互擁抱,永不分離的形態,確有深情厚愛的象徵意義。

藤系銀杏

在孟廟齋戒門內,致嚴堂前東西兩側,左雌右雄兩株古老巨大的銀杏樹參天而立,綠蔭蔽滿整個庭院。據考證,兩樹植於元代,至今已有700餘年。右側銀杏樹下,有1株枝幹粗壯、直徑約40厘米的百年古紫藤蘿,鏇轉曲折地纏繞著銀杏樹幹,一直伸展到樹頂,宛如虬龍百折,逶迤起伏,騰空而起。每年春天,藤花盛開,如紫玉串串,別有情趣。初冬時節,則銀杏累累,扇形樹葉呈米黃色,裝扮得庭院古樸幽雅,亦為孟廟奇景之一。

檜寓枸杞

在孟廟寢殿前露台和甬道之上,有3株古檜。據《三遷志》記載,為北宋宣和年間所植,距今已有近900年的歷史,是孟廟內最為古老的樹木之一,現依然青翠蓊鬱,茁壯茂盛。奇妙的是其中一株古檜,不僅樹頂乾枝造型為“鹿回頭”(林默涵語),頗為奇特,而且在樹幹之上的鳥洞中寄生出數株枸杞,枝繁葉茂。夏秋之際,碧綠的枸杞葉簇擁著紅紅的果實,迎風搖曳,妙趣橫生,煞是喜人。

洞槐望月

洞槐望月孟廟古樹奇觀,歷來為人們所稱讚。明代大書畫家董其昌,在其《題孟廟古檜一首》詩中讚美道:“愛此孟祠樹,森然見典刑。沃根洙水潤,含氣嶧山靈。閱世磨秦籀,參天結魯青。方知樗散壽,只入列仙經。”這些千姿百態的古樹名木,不僅為宏偉壯觀的孟廟增添了絢麗森然的色彩,而且使古老的孟廟更增加了歷史的凝重感。

孟廟亞聖殿

孟廟前後由五進院落組成,以主體建築“亞聖殿”為中心,南北為一條中軸線,左右建築對稱式配列。現有殿廡64楹,碑亭2座,木坊4座,石坊1座。

欞星門是孟廟正南門。欞星門內左右各一木坊,名為“繼往聖”、“開來學”,以此表彰孟子“繼孔子以往,開儒家之來”的功績。

亞聖廟石坊,為亞聖廟第二進院落門坊,始建於明萬曆初年。石坊通高5.2米,四柱三門,柱頂飾以寶瓶、穿雲板,類似華表。正中坊額鐫刻“亞聖廟”金字楷書。左右坊心鐫以“雲中翼龍”、“海水蛟龍”圖案,極為精美。

東廡、西廡位於承聖門內(“廡”,即古代堂下走廊、房屋)。東、西廡內供奉孟子弟子及11位對孟子學說有貢獻的學者,各設神龕木主用於供奉。這些供奉者有公都子、高子、盆成括、屋廬連、浩考不害、公孫丑、陳臻、錢唐、子叔疑、孫爽、彭更、徐辟、鹹邱蒙、孟仲子、萬章、充虞、季孫氏、桃應、孔道輔。

亞聖殿,始建於宋宣和三年(1121年),殿七楹,高17米,橫寬27.7米,縱深20.48米,為綠琉璃瓦覆頂的重檐歇山式宮殿建築。殿下豎立26根八棱水磨石柱,柱下托以覆蓮狀礎座。前廊下8根柱上飾以翱遊的雙翅翼龍、寶相牡丹、西蕃蓮等圖案,技藝精湛。殿外梁坊斗拱飾以宮殿和璽彩繪,金碧輝煌。殿正中門楣上懸有清高宗乾隆御書“道闡尼山”雕龍巨匾,殿內迎門金柱上懸巨幅對聯:“尊王言必稱堯舜,憂世心同切禹顏”,亦為乾隆手書。亞聖殿正中為雕龍貼金神龕,內供奉孟子塑像,服飾採用宋代元祐年間禮制:著九族九章(冠有九族,服飾有九種圖案),為公爵之服、正一品服飾。殿內東側神龕內供奉孟子高足利國侯樂正子塑像。殿內西側豎有北宋宣和三年“先師鄒國公孟子廟記”碑刻。

孟子簡介

孟子名軻,儒學正統繼承者,有“亞聖”之譽,戰國時期著名的思想家、教育家。去世後,葬於鄒縣郊外,稱孟林。縣城內又建孟廟、孟府。孟府專供孟子後裔、世襲翰林院五經博士居住。

交通概況

可在曲阜市汽車站東乘3路公交到孟子故里和孟母林下車即可。

景區美食

這裡出產一種鋼山酒,可以一嘗.孟府家宴雖比不孔府。

家宴的奢華,倒也可以一試。

最佳季節

年平均氣溫13.6度,國慶節期間是最佳旅遊季節,因為此時有孔子文化節舉行。

![孟廟[濟寧] 孟廟[濟寧]](/img/e/0be/nBnauM3XyMjN4MTMyAzMzIzM2MTM4cjMwMDMwADMwAjMxAzLwMzLwQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)