文物規格

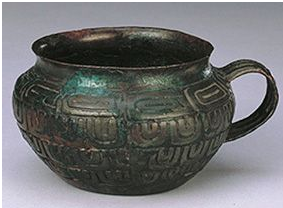

垂鱗紋卮(chuílínwénzhī),西周晚期,高6cm,口徑8.3cm,底徑5cm。

外形特徵

垂鱗紋卮,卮侈口,短頸,鼓腹,單柄,平底,器身矮寬敦實。工藝特點

頸下方飾一周雲雷紋,器腹有三層相互疊壓的魚鱗紋。器柄做成三股繩的形狀,每股間留有空隙,精巧寫實,構思十分新穎。

名詞解釋

鱗紋

是以龍蛇體軀上的鱗片排列而組成的紋飾,排列的方式有連續式、重疊式、並列式三種。連續式是完全相同的鱗片,按縱向交錯排列,可鋪開一個很大的面。重疊式的鱗紋排列方式如魚鱗相疊,也是縱向形式。這兩種鱗紋,都可作為主紋,一般飾在器物的腹部。並列式是以大小相同或大小相間的鱗片橫置作帶狀,也有作二層橫列,這類鱗紋舊稱重環紋,一般飾在鼎和簋的腹上部。鱗紋盛行於西周中晚期。

雲雷紋

青銅器上的典型紋飾。是以連續的迴旋形線條構成幾何圖紋,圓形為雲紋,方形為雷紋。在後代的其他工藝品裝飾中也有使用。

歷史來源

卮是古時酒器。《史記·項羽本紀》載,鴻門宴上項羽對樊噲曾“賜之卮酒”。

《戰國策》中,著名的“畫蛇添足”的故事,裡面的人物“奪其卮”然後一飲而盡。

漢代,卮在儀式中占有重要的地位,《漢書•高帝紀》:上置酒未央宮,奉玉卮,為太上皇壽。

《北史卷四一列傳第二九》中遂舉卮賜播曰:“古人酒以養病,朕今賞卿之能,可謂古今殊也。”

《禮記•內則》的記載:“父母舅姑之衣。衾。簟。席。枕。幾。不傳。杖。屨。祗敬之。勿敢近。敦。牟。卮。匜。非餕莫敢用。與恆食飲。非餕莫之敢飲食。”鄭玄注,卮匜者,酒漿器也。孔穎達疏亦為酒具。

到了明代的《東周列國志》,在刻畫有關的飲酒的場景時,常常用到“卮”這個器物。

垂鱗紋卮

垂鱗紋卮近幾十年來,一種對卮的定義逐漸明朗:卮應為圓柱狀,此說由王振鐸先生在1964年提出,而1977年出土的一件漢代器物中出現了“卮”字,也為圓筒狀,更是增強了此說的分量,並且也符合器物定名因以其銘文為首要考慮原則的論斷。

《莊子•寓言篇》曰“卮言日出”,《注》曰,“酒器滿則傾,空則仰,比之於言,因物隨變也”。

郭子玄之《莊子注》告訴後人,西晉時也認為“卮”是搖搖晃晃不穩的,而西漢後的卮並非完全的圓筒狀,“傾”“仰”也酷似薄金屬器物會不穩的現象。