畢飛宇的小說

地球上的王家莊

畢飛宇

我還是更喜歡鴨子,它們一共有八十六隻。隊長把這些鴨子統統交給了我。隊長強調說:“八十六,你數好了,只許多,不許少。”我沒法數。並不是我不識數,如果有時間,我可以從一數到一千。但是我數不清這群鴨子。它們不停地動,沒有一隻鴨子肯老老實實地呆上一分鐘。我數過一次,八十六隻鴨子被我數到了一百零二。數字是不可靠的,數字是死的,但鴨是活的。所以數字永遠大於鴨子。

每天天一亮我就要去放鴨子。我把八十六隻也可能是一百零二隻鴨子趕到河裡,再沿河趕到烏金盪。烏金盪是一個好地方,它就在我們村子的最東邊,那是一片特別闊大的水面,可是水很淺,水底長滿了水韭菜。

我已經八周歲了。按理說我不應當在這個時候放鴨子。我應當坐在教室里,聽老師們講劉胡蘭的故事、雷鋒的故事。可是我不能。我要等到十周歲才能走進學校。我們公社有規定,孩子們十歲上學,十五歲畢業,一畢業就是一個壯勞力。

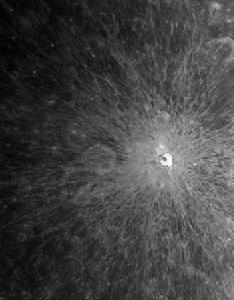

父親對黑夜的興趣越來越濃了。父親每天都在等待,他在等待天黑。那些日子父親突然迷上了宇宙了。夜深人靜的時候,他喜歡黑咕隆咚地和那些遠方的星星們呆在一起。父親站在田埂上,一手拿著手電,一手拿著書,那本《宇宙里有些什麼》是他前些日子從縣城裡帶回來的。整個晚上父親都要仰著他的脖子,獨自面對那些星空。看到要緊的地方,父親便低下腦袋,打開手電,翻幾頁書,父親的舉動充滿了神秘性,他的行動使我相信,宇宙只存在於夜間。天一亮,東方紅、太陽升,這時候宇宙其實就沒了。只剩下滿世界的豬與豬,狗與狗,人與人。

父親從縣城還帶回了一張《世界地圖》。父親把它貼在堂屋的山牆上。誰也沒有料到,這張《世界地圖》在王家莊鬧起了相當大的動靜。大約在吃過晚飯之後,我的家裡擠滿了人,主要是年輕人,一起看世界來了。人們不說話,我也不說話。但是,這一點都不妨礙我們對這個世界的基本認識:世界是沿著“中國”這箇中心輻射開去的,宛如一個麵疙瘩,有人用擀麵杖把它壓扁了,它只能花花綠綠地向四周延伸,由此派生出七個大洲,四個大洋。中國對世界所做出的貢獻,《世界地圖》上已經是一覽無遺。

《世界地圖》同時修正了我們關於世界的一個錯誤看法。關於世界,王家莊的人們一直認為,世界是一個正方形的平面,以王家莊作為中心,朝著東南西北四個方向縱情延伸。現在看起來不對。世界的開闊程度遠遠超出了我們的預知,也不呈正方,而是橢圓形的。地圖上左右兩側的巨大括弧徹底說明了這個問題。

看完了地圖我們就一起離開了我們的家。我們來到了大隊部的門口,按照年齡段很自然地分成了幾個不同的小組。我們開始討論。概括起來說有這樣的幾點:第一,世界究竟有多大?到底有幾個王家?地圖上什麼都有,甚至連美帝、蘇修都有,為什麼反而沒有我們王家莊?王家莊所有的人都知道王家莊在哪兒,地圖它憑什麼忽視了我們這個問題?我們完全有必要向大隊的黨支部反映一下。第二,這一點是王愛國提出來的,王愛國說,如果我們像挖井那樣不停地往下挖,不停地挖,我們會挖到什麼地方呢?世界一定有一個基礎,這個是肯定的。可它在哪裡呢?是什麼托起了我們?是什麼支撐了我們?如果支撐我們的那個東西沒有了,我們會掉到什麼地方去?這個問題吸引了所有的人。人們聚攏在一起,顯然,開始擔憂了。我們不能不對這個問題表示我們深切的關注。當然,答案是沒有的。因為沒有答案,我們的臉龐才格外地凝重,可以說暮色蒼茫。還是王愛國首先打破了沉默,提出了一個更令人害怕的問題。第三,如果我們出門,一直往前走,一定會走到世界的盡頭,白天還好,萬一是夜裡,一腳下去,我們肯定會掉進無底的深淵。那個深淵無疑是一個無底洞,這就是說,我們掉下去之後,既不會被摔死,也不會被淹死,我們只能不停地墜落,一直墜落,永遠墜落。王愛國的話深深吸引了我們,我們感受到了恐懼,無邊的恐懼,無盡無止的恐懼。因為恐懼,我們緊緊地挨在一起。但是,王愛國的話立即受到了質疑。王愛貧馬上說,這是不可能的。王愛貧說,他看地圖看得非常仔細,世界的盡頭並不是在陸地,只不過是海洋,並沒有路,我們是不會走到那裡去的。王愛貧補充說,地圖上清清楚楚,世界的左邊是大西洋,右邊也是大西洋,我們怎么能走到大西洋里去呢?

王愛貧言之有理。聽了他的話我們都鬆了一口氣,同時心存感激。然而,王愛國立即反駁了。王愛國說,假如我們坐的是船呢?王愛國的話又把我們甩進了無底的深淵。形勢相當嚴峻,可以說危在旦夕。是啊,假如我們坐的是船呢。假如我們坐的是船,永遠墜落的將不只是我們,還得加上一條小舢板。這個損失將是無法彌補的。我們幾個歲數小的一起低下了腦袋。說實話,我們已經不敢再聽了。就在這個最緊要的關頭,還是王愛貧挺身而出了。王愛貧沒有正面反擊王愛國,而是直接給了我們一個結論:“這是不可能的”王愛國說:“為什麼不可能”王愛貧笑了—笑,說:“如果船掉下去了,那么請問,滿世界的水都淌到了哪裡?”我們看了看身後的鯉魚河。水依然在河裡,並沒有插上翅膀,並沒有咆哮而去,安靜得像口井。我們看到了希望,心安理得。我們堅信,有水在,就有我們在。王愛貧挽救了我們,同時挽救全世界:我們都一起看著王愛貧,心中充滿愛戴與崇敬。他為這個世界立下了不朽的功勳。

但是,我還是不放心。或者說,我還是有疑問,在大西洋的邊緣,滿世界的水怎么就沒有淌走呢?究竟是什麼力量維護了大西洋?我突然想起了《世界地圖》。可以肯定,世界最初的形狀一定還是正正方方的,大西洋的邊沿原來肯定是直線。地圖上的巨大外弧線只能說明一個問題,那是被海水撐的:像一張弓,彎過來了,充滿了張力,充滿了崩潰的危險性。然而,它終究沒有崩潰。這是一種奇異的力量,不可思議的力量,我們不敢承認的力量。然而,是一種存在的力量。

我們完全可以構想,大西洋的邊沿一旦決口了,海水會像天上的流星,消失在無邊的黑暗中。水都是手拉手的,它們只認識缺口,滿世界的水都會被缺口吸光,我們王家莊鯉魚河的水也會奔涌而去。到那時,神秘的河床無疑會袒露在我們的面前,河床上到處都是水草、魚蝦、蟹、河蚌、黃鱔、船、鴨子,也許我們家的碼頭上還會出現我去年掉進河裡的五分錢的硬幣。可是,五分錢能把滿世界的水重新買回來么?

用不了兩天這個世界就臭氣熏天了。我傻在那裡,我的心像夏夜裡的宇宙,一顆星就是一個窟窿。我沒有回家,直接找到了我的父親。我要在父親那裡找到安全,找到答案。父親站在田埂上,一手拿著書,一手拿著手電,仰著頭,一心沒有二用。滿天的星光,交相輝映,,全世界只剩下我和我的父親。我說:“王家莊到底在哪裡?"父親說:“我們在地球上。地球也是宇宙里的一顆星。”我仰起頭,看著夜空。我一定要從宇宙中找到地球,看地球在哪裡閃爍。我從父親的手上接過手電,到處照,到處找。星光燦爛,但沒有一處是手電的反光。沒有了反光,手電也就徹底失去了意義。我急了,說:“地球在哪裡”父親說:“地球是不能用眼睛去找的,要用你的腳。”父親對著漆黑的四周看了幾眼,用手撣了撣身邊的螢火蟲,猶豫了半天,說:“我們不說地球上的事。”我把手電塞到父親的手上,掉頭就走。走到很遠的地方,對著父親的方向我大罵了一聲:“都說你是神經病.”

一切都是《世界地圖》鬧的。可是我不打算抱怨《世界地圖》什麼。即使沒有那張該死的地圖,世界該是什麼樣一定還是什麼樣。危險的確是存在的。我甚至恨起了我的父親,人間的麻煩是如此巨大,你不問不管,你去操宇宙的那份心做什麼?

然而,危險在任何時候都是有誘惑力的。它使我陷入了無休無止的想像。我的思緒沿著烏金盪的水面瘋狂地向前逼進,風馳電掣,一直來到了大西洋。大西洋很大,比烏金盪和大縱湖還要大,突然,海水拐了一個九十度的彎,筆直地俯衝下去。這時候你當然渴望變成一隻鳥,你沿著大西洋的剖面,也就是世界的邊沿垂直而下,你看見了帶魚、梭子蟹、海豚、劍吻鯊、烏賊、海鰻,它們在大西洋的深處很自得地沉浮。它們游弋在世界的邊緣,企圖衝出來。可是,世界的邊沿擋住了它們,衝進來的魚“當”地一下,被反彈回去了,就像教室里的麻雀被玻璃反彈回去一樣。基於此,我發現,世界的邊沿一定是被一種類似於玻璃的物質固定住的。這種物質像玻璃一樣透明,玻璃一樣密不透風。可以肯定,這種物質是冰。是冰擋住了海水的出路。是冰保持了世界的穩固格局。

我把鴨子趕出烏金盪,來到了大縱湖。大縱湖一望無際,我堅信,穿過大縱湖,只要再越過太平洋,我就可以抵達大西洋了。我沒有能夠穿越大縱湖。事實上,進人大縱湖不久我就徹底迷失了方向。我滿懷鬥志,滿懷激情,就是找不到方向:望著茫茫的湖水,我喘著粗氣,鬥志與激情一落千丈:我是第二天上午被兩位社員用另外一條小舢板拖回來的。鴨子沒有了。這一次不成功的探險損失慘重,它使我們第二生產隊永遠失去了八十六隻也可能是一百零二隻鴨子。兩位社員沒有把我交給我的父親,直接把我交給了隊長。隊長伸出一隻手,提起我的耳朵,把我拽到了大隊部。大隊書記在那兒,父親也在那兒。父親無比謙卑,正在給所有的人敬煙,給所有的人點菸。父親一看見我立即走了上來,厲聲問:“鴨子呢”我用力睜開眼,說:“掉下去了。”父親看了看隊長,又看了看大隊支書,大聲說:“掉到哪裡去了”我說:“掉下去了,還在往下掉。”父親仔細望著我,摸了摸我的腦門。父親的手很白,冰涼的。父親摑了我一個大嘴巴。我在倒地的同時就睡著了。聽村子裡的人說,倒地之後我的父親還在我的身上踢了一腳,告訴大隊支書說我有神經病:後來王家莊的人一直喊我神經病。

“神經病”從此成了我的名字。我非常高興。它至少說明了一點,我八歲的那一年就和我的父親平起平坐了。

評小說《地球上的王家莊》

他的父親出現了。父親的著墨很少,這篇短短的小說很大的篇幅,都在肆意地陳述著孩子的意識。但父親,無疑是個深刻而感動的角色,我的父親在晚上和他的手電還有星星在一起,父親屬於黑夜,父親不應該活在白天。在黑色的夜裡,他擁有他自己和他的宇宙,他像個曾經年輕的人一樣,像個曾經活過的人一樣。誰能夠明白他呢?他的孩子走去問他關於存在的問題的時候,他良久,只是突兀地說出,來,我們來看天上的星座。這是大熊星座。。。他說,我們不說地球上的事,甚至說時仍帶著遲疑的恐懼。他的孩子離開了很遠之後,對著他的方向大罵了一句,都說你是神經病!

我們都會了解父親。父親,他那卑微沉默的模樣,他那蹉跎枉費的一生,他的身前生後,他的愛恨恐懼。。。小說從未用一個字來說明父親,我們對於父親一無所知,但當多年以後我們猛然記起那個男人錯微怔仲的表情,他那謹小慎微的模樣,他許多的不能言說不敢言說,許多的生生埋沒吞咽無語,以及那在黑夜裡才敢聲張的遙遠寄託,都會突然了解他那深切的、不能被彌補的哀愁。父親是一個活在了農村的知青吧,他究竟遭遇過什麼樣的事?他愛戀過什麼女子?他最後的妻子又是誰人?他為何沒有還鄉?他從前,是個什麼模樣?沒有人再能為我們解答這些問題,8歲的孩子如我,再也不能記得父親,這個男人在深重的寂寞背後,已如當時的歷史一般消去。

葉大鷹的電影

這部新片改編自著名作家畢飛宇的同名短篇小說。葉大鷹透露,其實是王朔推薦他看的這部小說,“有一天,王朔跟我說他看到一部很好的小說,我一聽也挺感興趣,馬上與畢飛宇聯繫,畢飛宇很配合,立馬就寄來了小說”。可是看到小說時,葉大鷹傻眼了,“竟然只有三頁紙!這怎么拍?”畢飛宇對此更是覺得“不太可能”,葉大鷹說:“他甚至懷疑能不能拍出來。題材又怪,長度又不夠。”不過葉大鷹還是做到了,他與畢飛宇一起為電影編劇,事先憂心忡忡的畢飛宇在看過葉大鷹初剪的片段預告後激動不已,用葉大鷹的話說就是:“跟我一樣HIGH了。”

在拍過《紅櫻桃》和《紅色戀人》後,葉大鷹幾乎被定型為“主旋律紅色系列導演”,但其實這是對他的一個誤解,他說自己從不曾想固定風格,也不是刻意去拍主旋律。這部《地球上有個王家莊》會讓觀眾覺得很陌生。

在荒誕劇情和詼諧表演背後,該片提出了一個非常深刻的哲學命題,即一群農民第一次意識到地球、自我覺醒和衝動。據葉大鷹介紹,主演劉佩琦為了演活農民,特地到京郊密雲體驗了幾個星期生活,吃住都在農家,並以自己的悟性準確演出了王阿根的執拗、信念和面對這個精英世界的惶恐。

葉大鷹說,雖然是部小成本的電影,但他覺得會有許多觀眾喜歡這個充滿寓言和夢幻色彩的片子,“我覺得探討人文關係的影片永遠都是最打動人心的。每個人在看這部影片時都會含笑回憶自己童年時腦子裡的‘為什麼’。”據他透露,該片有望參加明年的國外影展。