基本簡介

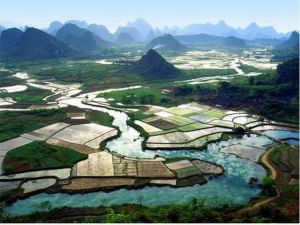

圩田是指沿江、瀕海或濱湖地區築堤圍墾成的農田。地勢低洼,地面低於汛期水位,甚或低於常年水位。其中,地勢較低、排水不良、土質黏重的低沙圩田,大都栽水稻;地勢較高、排水良好、土質疏鬆、不宜保持水層的高沙圩田,常種棉花、玉米等旱地作物。

歷史記載

圩田

圩田唐代太湖地區的水利營田,已進入一個新的開發時期,無論是圩堤建設的規模,還是防洪、排灌工程興建的數量,都比以前有所提高。

五代時期的吳越在太湖流域治水治田,發明並完善“塘浦制”,七里十里一橫塘,五里七里一縱浦,縱橫交錯,橫塘縱浦之間築堤作圩,使水行於圩外,田成於圩內,形成棋盤式的塘浦圩田系統。

北宋

圩田

圩田宋代圩田分官圩和私圩兩種。江東(今蘇南西部及皖南地區)圩田多屬官圩,規模大,獲利厚。如有名的建康永豐圩,四周各相去五、六十里,有田九百五十餘頃。據周應合的《嘉定建康志》卷四十田數條統計,江寧府上元(今南京)、江寧、溧陽、溧水四縣圩田共達八十二萬二千餘畝。

另據《宋會要稿》統計,宣州(今安徽宣城)境內化城、惠民兩官圩,周圍八十里(其中還包套私圩十五所),單是化城圩就有田四百八十頃。到孝宗乾道三年(公元一一六七年),僅宣城一縣的圩田就發展到一百七十九所。太平州(今安徽當塗)境內“圩田十居八九,皆是就近湖濼低淺處築圍成埂,州內有官圩廣濟圩長九十三里有餘,其圩與五十餘所私圩並在一處,坐落青山前、各低狹埂,外面有大埂辦公設備垾一條包套,逐圩在內抵障湖水”①[註:《宋會要稿》食貨六一]。

此外還有蕪湖縣萬春、陶新、政和等圩埠三所,圩岸“共長一百四十五里有餘”②[註:《宋會要稿》食貨六一]。

在淮南、合肥有官圩三十六所,廬江、無為二縣有楊柳、佳成諸圩,和州三歷陽有大圩等等③[註:王元道:《相山集》卷三零,《贈故太師王公神道碑》。]。

以太湖為中心的浙西圩田面積就小多了,而且還多是散布在鄉落之間的私圩,據統計,到淳熙十年(公元一一八三年)計有圩田一千四百八十九所④[註:《續文獻通考》卷三]。

北宋末年,都城遷至浙江臨安,南方人口劇增,迫切需要增加耕地,圩田便成為開發江南廣大低洼地區的重要形式。

乾道

乾道年間(1165—1173年)曾設招田之官,大興圍湖造田,促進了江南圩堤建設。當時太湖流域及長江沿岸的江寧、蕪湖、寧國、宣州、當塗等地都興起大批圩田,堪稱圩區建設的鼎盛期。明、清兩朝曾把發展軍屯、民屯作為養兵裕國之本,再度加大沿江圩堤建設的力度。新中國成立以後,江南地區的圩田面積仍在擴大,並繼續發揮著作用。

地理特點

圩田

圩田第一,破壞了原有的湖泊河流水文環境,廢湖為田,或隨意改變河道,致使眾多的圩田將水道系統全部打亂,外河水流不暢,圩內排水和引水也增加難度,造成“水不得停蓄,旱不得流注”的嚴重局面,這便給圩田大大增加了防患水災的壓力。

第二,歷代地方政府在圩田管理方面也是各自為政,各地區的圩田不能形成一個完整的系統,缺乏相互間的協作,使因破圩而形成的局部水災年年有之。

第三,大量構築圩田,影響到湖泊的蓄水量。如太湖地區大量利用湖邊灘地修築圩田,使湖面縮小,影響其調節水量的功能,破壞了太湖地區的生態條件,致使該地區的災害頻頻發生。據研究,從西漢到北宋的1300年間,太湖地區有記載的大旱大澇只有14次;而元明兩代360年間卻有大澇大旱26次。

發展作用

圩田

圩田近年來,隨著長江流域生態環境的惡化,江南地區水災頻仍。圩田由於自身抗洪能力的低下,其弊端也更顯突出,成為制約本地區社會經濟發展的重要因素之一。如何使這種傳統水利田繼續發揮作用已成為迫切需要解決的現實問題。作為史學工作者,我們在繼續深入研究圩田史的基礎上,應該以史為鑑,結合歷史上對圩田的治理獻計獻策,更多地關注目前江南地區的水患防治,以保證該地區“生態——經濟——社會”三維複合系統的健康運行與可持續發展。