官員等級

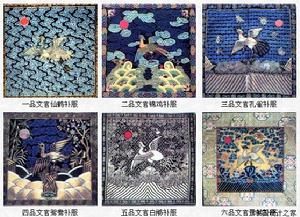

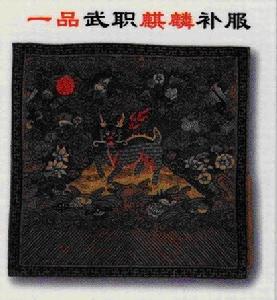

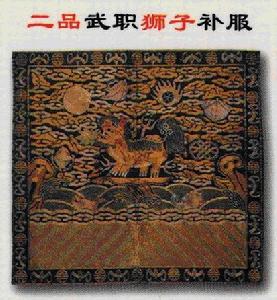

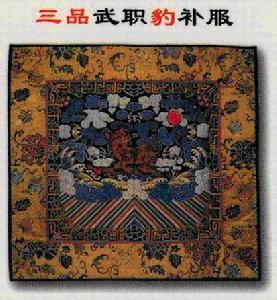

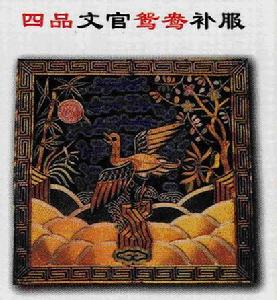

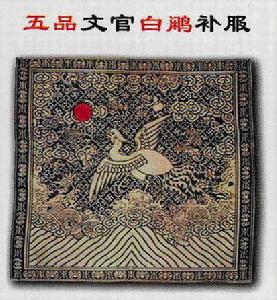

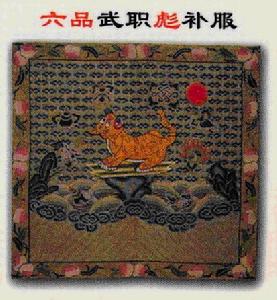

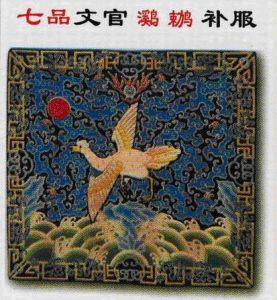

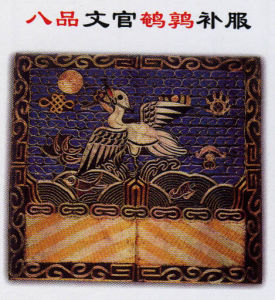

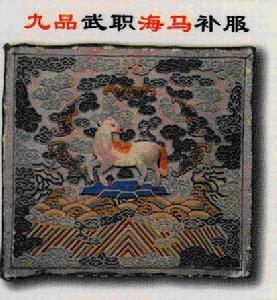

清代文,武官補服圖案

清代文,武官補服圖案詞語概念

基本解釋

1.[officialrankinfeudaltimes]∶古代官吏的級別。2.[grade]∶各種產品、物品的質量級別。

引證解釋

1.指人品的高低和地位。南朝梁沉約《神不滅論》:“既有曉昧之異,遂成高下之差。自此相傾,品級彌峻。”

2.指古代官職的等級。

周有命數,自一命至九命;漢有祿秩,自二千石至百石,凡十六等(東漢為十三等);魏立九品之制,為品級之始;後魏復分正從九品,凡十八等。歷代因之。其不入九品者,唐稱流外,明清稱未入流。宋陳亮《甲辰秋答朱元晦秘書書》:“以品級論輩行,則塗窮之笑,豈可復為世人道哉!”《醒世恆言·李汧公窮邸遇俠客》:“這畿尉品級雖卑,卻是個刑名官兒。”清昭連《嘯亭續錄·朝服龍團》:“近日南中所繡朝服衣料,無論品級,皆用龍團各四。”李劼人《大波》第一部第一章:“御史就是言官,品級雖然不高,外放出來大也不過道台,尋常只是知府。”

辨析

區別職官等級的制度。明清沿襲前代規定加以簡化,最高為一品,最低為九品,每品又分正從二級,共分十八級。即官品。區分官員地位高低的等級。魏、晉分官員等級為九品,自一品至九品。北魏每品各分正、從,共十八品,四品以下各品又各分上、下階,共三十階。唐、宋文職同北魏,武職三品起分上、下階。元、明、清文武官皆分九品,各有正、從而無上、下階之分。

正一品

正一品

正一品從一品太子太師、太子太傅、太子太保、少師、少傅、少保、各部院尚書、都察院左右都御使、協辦大學士。加銜總督。提督九門步軍巡捕五營統領(九門提督)、內大臣。將軍、都統、提督。

正二品

正二品

正二品從二品內閣學士、散秩大臣、翰林院掌院學士、各部院左右侍郎。巡撫、布政使司布政使。副將。

正三品

正三品

正三品從三品太僕寺卿、光祿寺卿。都轉鹽運使司鹽運使、參政道。包衣 護軍參領、包衣驍騎參領、王府一等侍衛。游擊、下五旗參領、協領、指揮同知、宣慰使、土游擊。

正四品通政使司副使、鴻臚寺卿、大理寺少卿、太常寺少卿、太僕寺少卿、詹事府少詹事、都察院六科給事中。順天府丞、奉天府丞、各省守巡道員、鹽法道、副使道。防守尉、佐領、都司、指揮僉事、宣慰使司同知、土都司、兵備道、代本。

四品

四品

四品正五品各部院郎中、太醫院院使、左右庶子、僉事道、欽天監監正。直隸州知州、同知、土同知、順天府治中、奉天府治中、監掣同知。步軍副尉、步軍校。關口守御、防禦、守備、宣撫使司同知、千戶、宣慰使司僉事。

五品

鴻臚寺少卿 、各部院部外郎、翰林院侍講、翰林院侍讀、詹事 五品

五品六品

六品

六品正七品

正七品

正七品從七品五官靈台郎、光祿寺典簿、布政使司都事、翰林院檢討、國子監博士。土州判、州判。七品典儀。衛千總、安撫使司僉事。

正 八品司務、司庫、協律郎、國子監學正、太醫院吏目。土縣丞、縣丞、庫大使、按察使司知事、府廳學正、鹽課司大使、鹽引批驗所大使、教諭。外委千總。

八品

八品

八品正九品

正九品

正九品從九品孔目外郎、司獄、司晨、醫士、鳴贊待詔、欽天監博士。倉大吏、吏目、巡檢、道府大使、府稅課司大使。太僕寺馬廠委署協領。編外外委。未入流五城兵馬司吏目府使、醫士、布政使司檢校。正術、正科、訓術、訓科、典術、典科、關廳庫大使、驛丞、茶引批驗所大使、河泊所大使、道會、道正、京師崇文門關分司副使、州縣稅課司大使。五城兵司吏目。

詳細分類:

內閣:明朝時為了進一步集權而不設宰相、中書省等機構,宰相的權利轉移到內閣,由內閣來處理國家政務。清朝繼承了這一做法,內閣的首輔大學士以及協辦大學士都被稱為中堂,即宰相的別稱,但實權則由軍機處掌握,在軍機處任職的官員稱為軍機大臣,統稱大軍機,軍機大臣的僚屬稱為軍機章京,又稱小軍機。

中央行政機構:

清朝沿襲明朝傳統,設六部(吏、戶、禮、兵、刑、工),各部長官(管部的大學士及尚書、侍郎等)稱堂官,部下屬各司的郎中、員外郎、主事以及主事一下的七品小京官稱為司官。

在六部之外和六部並立的中央行政機構有:大理寺、太常寺、光祿寺、太僕寺、鴻臚寺、國子監、欽天監、翰林院、太醫院、理藩院、宗人府、詹事府、內務府。

軍事系統:

清朝軍隊主要分八旗和綠營兩個系統。八旗又分京營和駐防兩部分,京營中侍衛皇帝的稱為親軍,由侍衛處(領侍衛府)領侍衛內大臣和御前大臣分掌,而御前大臣持掌乾清門侍衛和皇帝出行隨扈,權位尤重。其他守衛京師的有驍騎營、前鋒營、護軍營、步兵營、健銳營、火器營、神機營、虎槍營、善撲營等。驍騎營由八旗都統直轄;前鋒營、護軍營、步兵營各設統領管轄;健銳營、火器營、神機營由於都是特種兵,設掌印總統大臣或管理大臣管轄;虎槍營專任扈從、圍獵等,設總統管轄;善撲營則專門練習摔角。

駐防八旗駐紮於全國各重要之地,視情況不同設將軍、都統、副都統、城守尉、防守尉等官。內地將軍等只管軍事,而駐紮邊疆的將軍等要兼管民政。清朝的將軍是滿官的稱號,戰時則任命親王為大將軍。

綠營即漢兵,駐紮京師的稱巡捕營,歸步軍統領管轄。綠營的建制分標、協、營、汛幾級,標又分為督標、撫標、提標、鎮標、軍標、河標、漕標等,分別由總督、巡撫、提督、總兵、八旗駐防將軍、河道總督、漕運總督統率。督標、撫標、軍標、河標、漕標都是兼轄,實際各省綠營獨立組織為提標、鎮標,提督實為一省的最高武官,總兵略低於提督。總兵以下,副將所屬為協,參將、游擊、都司、守備所屬為營,千總、把總、外委所屬為汛。

行憲機構:

清朝沿襲明代設監察院,左都御史、左副都御史為監察院長官,右都御史、右副都御史則為總督、巡撫的加銜。

地方行政:

清沿襲明制,大致分省、府、縣三級,總督、巡撫為掌握行政、軍事、監察大權的高級地方官員,布政、按察兩使為督、撫的屬官。與督、撫平行的有駐防將軍和提督學政,不過駐防將軍只管八旗駐軍;提督學政只管學校與科舉考試,其權力不能與督、撫相比的。省以下有道的設定,道為監察區性質,不算正式行政區。道主要有分守道和分巡道兩種,兼兵備銜,另有一些不屬布政、按察二司的道,如海關道、管河道、督糧道、鹽法道等。省以下為府,設知府、同知、通判等官,與府平行的有直隸廳,設同知、通判。府以下為縣,設知縣、縣丞、主簿等官,與縣平行的為散廳,設定同直隸廳。在少數民族地區則設專門機構管理,即土司,一般分為兩種:一種由軍事部門管轄,如宣慰司、宣撫司、安撫司、招討司、長官司等,長官為宣慰使、宣撫使、安撫使等;另一種是由行政部門管轄,也設府、縣等,官員稱土知府、土知縣,通常由少數民族頭人擔任。