南水北調工程規劃

正文

從長江流域調出部分水量到淮河、海河、黃河以至西北內陸河流域解決北方經濟和社會發展所需補充水源的工程規劃。是中國人民利用和改造大自然為人類造福的宏偉藍圖的重要組成部分。中國水資源地區分布不均,與土地、礦產及氣候等其他自然資源的分布不相適應。長江流域以北地區自然資源豐富,耕地面積占全國總耕地的63%,水資源僅占全國的19%,其中黃河、淮河、海河及西北內陸河流域都是水資源短缺地區;南方水多,長江流域及其以南地區的水資源量占全國總量的81%。長江流域年水資源總量9600億m3,在充分考慮本流域用水量增長後,仍有相當數量的余水可供北調。這是中國南水北調工程規劃的基本依據。沿革 20世紀50年代,黃河水利委員會和長江流域規劃辦公室開始在流域規劃中研究這項工程規劃。之後,各有關單位也做了大量的綜合考察、科學研究和一些調水線路規劃。至1962年已初步選擇了東線、中線和西線三條主要調水線路。1973年由水利電力部重新組織研究工作,重點解決70年代以來日益嚴重的華北水資源危機,同時配合國土規劃開展南水北調的全面研究。1976年完成《南水北調近期工程規劃報告(初稿)》。此後又作了大量工作。目前,三項調水工程的規劃工作和南水北調總體規劃工作都已取得一定進展。

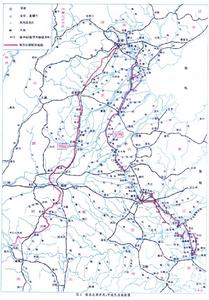

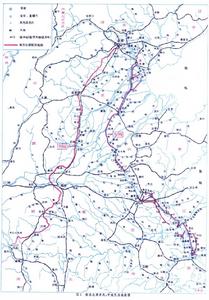

規劃概要 東線工程 從江蘇省揚州市附近的長江幹流北岸三江營引水,利用擴建的京杭運河(揚州至天津段)及與其平行的部分河道為總乾渠向北輸水,結合航道工程建13個抽水梯級,聯通洪澤湖、駱馬湖、南四湖與東平湖,在山東省東阿縣的位山附近開鑿河底隧洞穿過黃河,再沿京杭運河北段到天津(圖1),主幹線長1150km,其中黃河以南及穿黃河工程段長690km。從長江到東平湖高差42m,13級水泵站揚程共約66m,從東平湖到天津可自流輸水。工程的遠景規模將達到抽引長江水1000m3/s以上,送水到天津200m3/s以上。第一期工程在江蘇省江水北調工程的基礎上,將抽引長江水的能力由400m3/s(見江都排灌站)擴大到600m3/s,同時擴大自流引長江水的能力,擴建輸水乾渠和增設抽水樞紐,送水到東平湖。第二期工程適當擴大調水規模並將輸水工程向北延伸到天津。以後再根據發展要求進一步擴大。這項工程主要為黃淮海平原東部地區補水,江蘇、安徽、山東、河北及天津等五省市的部分地區均可直接受益。工程全部完成後,除可為受益區城市和工礦區供水並發展、改善農田灌溉6000餘萬畝外,還將有擴大京杭運河通航能力,增加沿線低洼地區除澇能力和防治土壤鹽鹼化以及改善環境等綜合效益。東線工程可調水量豐富,可充分利用沿線的河道、湖泊和已建工程,輸水主幹渠和分乾渠需新開挖的長度只占總長度的12%,且便於綜合利用和分期施工,但抽水耗能使調水成本增加。

南水北調工程規劃

南水北調工程規劃 南水北調工程規劃

南水北調工程規劃東線、中線和西線三項調水工程各有其合理的供水範圍,不能相互替代。根據各地缺水情況以及工程實施條件的不同,中國已決定首先建設東線的第一期工程。