流行病學

半月線疝

半月線疝半月線疝是一種腹壁間疝,較罕見,其發病年齡多在50歲左右左右之比約為1∶1.6。嵌頓和絞窄的發生率可達21%,故應及早手術治療。

病因

半月線疝

半月線疝1.腹壁組織炎症、膿腫,或手術後局部組織變性形成薄弱區。

2.直接外傷。

3.神經損傷使局部組織失去神經支持,抗腹壓能力減低。

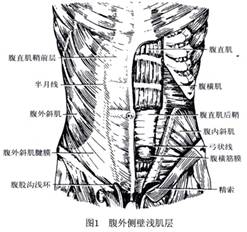

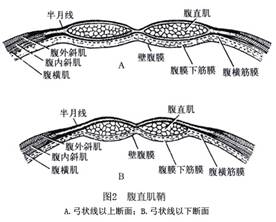

解剖結構可分3層,第1層為腹外斜肌向內延長部分,在腹直肌中部和腹直肌前鞘融合;第2層為腹內斜肌腱膜最厚,構成半月狀線的主體,在半環狀線上方參與構成腹直肌前後鞘;第3層為腹橫肌向內移行的腱膜構成腹直肌後鞘。在此腱膜向腹直肌前後鞘移行區,由於某些原因形成缺損或間隙時腹膜及內臟可由此脫出而形成疝。

發病機制

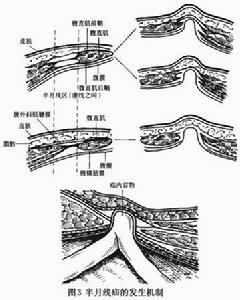

半月線疝 圖3

半月線疝 圖3半月線也稱spigelian筋膜由腹外斜肌、腹內斜肌腹橫肌腱膜組成,該筋膜的“範圍”是指腹外斜肌、腹內斜肌和腹橫肌與腹直肌外側緣之間的區域,是腹壁的又一薄弱區域。spigelian筋膜略呈弧形,上起第9肋骨的前緣,下抵恥骨結節,寬約0.5~1.0cm腹直肌鞘的外側緣為其體表標誌。當腹橫肌腱膜斷裂、或腹內斜肌腱膜和腹橫肌腱膜斷裂、或三者均斷裂,則導致半月線部缺損在腹內壓增高的情況下,腹膜外脂肪或內臟通過半月線的缺損處突出而形成疝腹內斜肌腱膜或腹外斜肌腱膜有時可保持完整,與皮下組織、皮膚一起形成疝的被蓋(圖3)。半月線疝是一種腹壁間疝疝囊多在腹外斜肌腱膜的下面和腹橫筋膜的前面。疝囊的前面常有一團脂肪覆蓋,囊內可以不含任何內容物,也可含有大網膜和腸襻。

半月線疝多發生於腹壁下血管以上、臍水平上下,尤其是半月線與半環線交叉處(臍與恥骨聯合的中點水平)多見(圖4)半月線一般較小,因而發生嵌頓或絞窄的機會較多。

臨床表現

半月線疝 圖4

半月線疝 圖41.症狀

本病平素症狀輕微只有疝區的疼痛或墜脹感,且常因腹內壓增加而加重。隨著病程的推移疼痛逐漸變得遲鈍以及彌散,使診斷變得更為困難。如疝內容物為大網膜和腸襻時,可有深部疼痛。一旦發生嵌頓或絞窄後疼痛會變得劇烈,並有噁心嘔吐等消化道症狀。

2.體徵

腹壁外側包塊是主要體徵因半月線疝是一腹壁間疝,疝囊多在腹外斜肌腱膜的下面,其疝塊形狀多數扁平、直徑很少超過2cm體檢時不易發現,但在其疝孔處多有固定壓痛,有時伴上腹痛。對於疝塊較小或已還納難以觸及者,可囑其站立位用力增加腹壓,可發現疝塊脫出;然後在膨隆突起部位按壓,疝塊可伴隨著一聲咕嚕聲而消失,並能觸摸到疝環孔邊緣。

併發症:

半月線疝較易嵌頓此時出現劇烈腹痛或伴有噁心及嘔吐,局部腫物壓痛明顯,有時伴有上腹區痛。

診斷

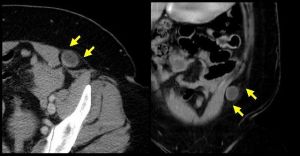

如果病人疝區的疼痛、腹壁包塊能被證實,尤其按壓疝塊能還納、並能觸及疝環孔邊緣,而且增加腹內壓的手法可使疝區疼痛加重時,則診斷幾乎沒有什麼困難。但由於缺損可能位於完整的腹外斜肌腱膜之下,疝塊形狀多數扁平、不易觸摸到或者包塊位於距半月線有一定距離的部位,因而診斷常常比較困難儘管單純的疝孔處壓痛並不足以做出診斷,但可提示其脫出部位(疝環或缺損所在位置),或多或少有助於診斷。B超和CT掃描可能有助於明確診斷。

鑑別診斷

位置較低的半月線疝,容易和腹股溝直疝相混淆。後者是經直疝三角突出,其位置相對半月線疝較低,而半月線疝通過腹橫筋膜弓突出。

輔助檢查

B超和CT掃描可能有助於明確診斷。

治療

半月線疝發生嵌頓和絞窄的幾率較高,故本病一旦確診,只要病人無手術禁忌證,就應予以手術治療一般行橫切口,按腹外斜肌腱膜纖維方向分開,識別疝囊後予以分離、切開、結紮,腹橫筋膜的缺損通常用絲線橫行重疊褥式縫合。

預後預防

預後:

半月線疝比較容易通過一期腱膜關閉而治癒。

預防:

1.減少或避免腹內壓增加的因素。

2.積極治療原發病。