人物生平

生物化學講義_劉思職編著

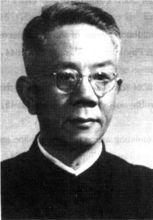

生物化學講義_劉思職編著1904年3月15日,劉思職出生於福建省仙遊市。

1921年,劉思職考入廈門大學化學系。

1925年,劉思職得岳父相助,劉思職自費出國留學,入美國西南大學化學系。

1926年,劉思職畢業獲理學士學位;同年,入堪薩斯大學學習物理化學,攻讀博士,同時兼任該系助教。

1929年,劉思職於堪薩斯大學畢業,獲博士學位。

1929年,劉思職在學成後立即回國。1929—1930年在上海大夏大學任教。

1930—1942年,劉思職應聘到北平協和醫學院任助教,後提升為講師、副教授。在此期間,曾先後赴德國威廉凱撒研究院細胞生理研究所及英國劍橋大學摩丁諾研究所進修。

1942年,劉思職執教於北京大學醫學院及其後的北京醫學院,任教授及生物化學教研室主任。

1946年,劉思職任中國生物化學會理事。

1946—1953年,劉思職任北京大學醫學院教授。

1950年,劉思職任《中國生理學雜誌》主編。

1953—1957年,劉思職任北京醫學院生物化學教研室主任。

1953—1983年,劉思職任北京醫學院、北京醫科大學教授。

1954年,劉思職任《科學文摘·生化與營養》主編。

1955年,劉思職任《科學文摘·生理科學》主編;任中國科學院專門委員。

1957年,劉思職當選中國科學院學部委員。

1978年,劉思職任北京醫學院生物化學教研室主任。

1979年,劉思職任中國生物化學會常務理事。

1983年8月18日,劉思職終因久病醫治無效逝世於北京。

主要成就

科學研究

•科研綜述

參與蛋白質變性學說的研究

劉思職

劉思職1928—1940年,劉思職作為中國生物化學家吳憲的助手,在北京協和醫學院研究蛋白質變性。1929年8月,吳憲在美國波士頓舉行的第13屆國際生理學大會上,宣讀了根據一系列實驗總結得出的“蛋白質變性學說”。奠定這一變性學說的科學實驗,主要由劉思職等助手所完成。實驗證明,蛋白質的變性是蛋白質分子從摺疊而變為舒展。

免疫化學研究

早在1930年代,免疫反應的研究主要是微生物學家的事,當時,抗原—抗體間的反應只是靠肉眼定性,對抗體的化學本質也所知甚少。劉思職在吳憲領導下,創造性地用化學定量方法研究抗原—抗體沉澱反應,分析了免疫沉澱物中的抗原抗體比例,並定量回收抗體,純化抗體。在此基礎上,劉思職研究了免疫沉澱物的溶解度和沉澱曲線,同時注射兩種不同抗原時抗體的生成反應等,成為免疫化學的創始人之一。以後他一直繼續這一領域的研究,如研究低級抗體的性質和代謝、激素對抗體代謝的影響、強弱不同抗原在體內的代謝率等,在中國國內外雜誌上先後發表了40餘篇論著。

蛋白質生物合成研究

劉思職教授學術思想研討會論文集

劉思職教授學術思想研討會論文集早在1955年,蛋白質的生物合成還是一個神秘的領域。劉思職在他領導的北京醫學院生物化學教研室,擬定了科研的戰略重點是“蛋白質的生物合成”;為此,在中國生物化學界較早地建立了電泳、層析等先進的生物化學實驗技術,使蘇聯專家費奧多羅夫(ИваиваноВичФёдоров)驚訝不已。可惜他在1957年被劃為右派分子,受到批判鬥爭,他有關這一重大課題的科研構想和計畫不能付諸實現。影響他的科研計畫進度的另一原因是當時學習蘇聯以科學院和研究機構為主的科研體制。至1960年代,蛋白質生物合成的研究在歐美國家已有重大突破,劉思職在政治上的處境也略有改善,他又重整旗鼓,具體擬訂了以“抗體的生物合成”為突破口的科研計畫。他把自己的科研構想和見解,撰寫成文“抗體的性質及生產機制”,發表於1963年的《生物科學進展》上,以期徵求同道的討論。當時核酸在遺傳信息傳遞中的作用剛有端倪,他從法國某實驗室報導中,獲悉從北京鴨提取的DNA引入另一種系的鴨中,可導致後一種系鴨的某些性狀改變為北京鴨的特徵。他就想從免疫動物淋巴細胞中提取DNA引入另一未經免疫的同系動物中,希冀獲得抗體生成性能的轉移,藉以證明DNA→mRNA→抗體蛋白質的生物合成這一通路。這一研究工作起步不久因“文化大革命”而夭折。

確定生物化學名詞和編寫生物化學講義

劉思職

劉思職1950年代前,中國不僅沒有一本用自己的文字編著的生物化學教科書,即使一套完整的生物化學中文名詞也付闕如。有鑒於此,在抗戰勝利後,劉思職曾組織部分生物化學學者討論生物化學名詞的中文稿,這遭到當時北京協和醫學院生物化學系主任,原燕京大學美籍教授竇維廉(W.H.Adolph)的反對,竇維廉認為這樣做是脫離了北京協和醫學院的中心任務。直到1950年初,劉思職才有可能邀請幾位同道專家開始編譯生物化學有關名詞。他們將名詞草案分送全國有關專家徵求意見後,終於擬訂成一部比較系統的《生物化學名詞草案》。該草案不久為全國採用,統一了全國的生物化學名詞,並給以後的生物化學教科書的編寫出版打下了一定的基礎。

•主要論著

Liu S C, Wu H.Coagulation of Egg Albumin by Supersonic Waves[J].Proc Socxpioled.1931,28:782—784.

Wu H.Liu S CandChou C Y.Studies on Denaturation of Coagulation on Ti tration Curve of Egg Albumin[J].ChinJPhysio.1931,5:309—319.

Liu S C,Wu H andChow B F.Isolation of a Basic Globulin Fraction from Normal and Immune Horse Sera[J].ChinJPhysiol.1937,11:211—222.

Liu S C, Wu H. Optimal Conditions for Recovery of Antibody from Immune Precipitate of Type I Pneumococcus[J]. ProcSocExpBiolMed, 1939,41:144—148.

Liu S C, Wu H. Recovery of Antigen from Type I Pneumococcus Immune Precipitate[J]. Experimental Biology & Medicine, 1940, 43(4):747-749.

Liu S C, Wu H. Recovery of Antibody from Immune Precipitate of Type B Friedlander Bacillus[J]. ProcSocExpBiolMed, 1942,49:381—383.

劉思職,生物化學大綱,人民衛生出版社,1954。

劉思職、王世中.低級抗體的免疫學性質[J].生化學報,1958,1(2)(141—149)。

劉思職.抗體的性質及生成機制[J].生理科學進展,1963,5(1)(11—12)。

李剛、杜國光、劉思職.兩種不同蛋白質在兔體內代謝率及免疫性的比較[J].生物化學及生物物理進展,1984,1(42—47)。

人才培養

•編著教材

劉思職出版圖書

劉思職出版圖書1954年,劉思職主編了《生物化學大綱》,1964年修訂重版時書名改為《生物化學》。經中華人民共和國衛生部推薦,作為高等醫藥院校試用教科書,一直沿用到1978年。劉思職還曾為華北軍區衛生部在職幹部業餘夜校,編寫了一本小型的《生物化學講義》。

榮譽表彰

1956年,劉思職當選中國科學院學部委員(院士)。

社會任職

| 時間 | 職位 |

| 1932年 | 中國生理科學會理事長 |

| 1946年 | 中國生物化學會理事 |

| 1946—1951年 | 兼任輔仁大學教授 |

| 1949—1950年 | 兼任天津河北醫學院教授 |

| 1950年 | 中國生理學會理事長 |

| 1950—1955年 | 兼任哈爾濱醫科大學教授 |

| 1954年 | 《科學文摘·生化與營養》主編 |

| 1955年 | 《科學文摘·生理科學》主編 |

| 1957年 | 中國醫學科學院兼任研究員 |

| 1979年 | 中國生物化學會常務理事 |

人物評價

劉思職廣見卓識,具有敏銳的科學預見。 (九三學社評)

後世紀念

2004年5月4日上午,劉思職院士誕辰100周年紀念座談會及紀念銅像揭幕儀式在北京大學醫學部生化樓舉行,全國人大常會副委員長、北京大學常務副校長韓啟德院士和中國著名科學家、中國生物化學與分子生物學會前理事長鄒承魯院士為銅像揭幕。

新中國科學家

| 新中國成立後,很多海外學子克服重重阻力回到祖國,加入到新生國家的建設中。斗轉星移,六十年過去了,他們中很多人不在了,很多人仍在為國家辛勤工作,他們對於這個國家科技發展,對國家工業建設的貢獻是歷史不能忘記的。我們選取這批科技精英中的一部分,記錄下他們的生活點滴。 |