簡介

葉爾羌河從喀喇崑崙山向塔克拉瑪乾沙漠滾滾奔去,把沙漠西部一角切開,沖積出一片狹長的綠洲。

.

.這片綠洲孕育了麥蓋提縣的古老文明。當葉爾羌河繼續北去與提孜那甫河下游交匯在麥蓋提這塊梭子形的綠洲時,就形成了一個被稱為“多郎”的新開發群落、隨著時光的流逝,這裡產生出一種既古老又年輕的多郎文明。

刀郎農民畫藝術誕生

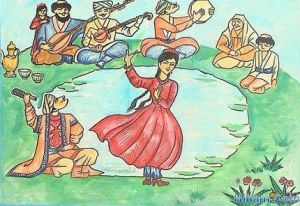

在這裡曾經誕生過飲譽西域的十二木卡姆演奏家阿曼尼沙汗,歌唱家帕塔木.庫爾班、民間嗩吶藝人芒蘇.協合等著名民間藝術家。然而,多郎人不僅普遍喜愛他們傳統的樂舞藝術,而且還特別地喜愛摔跤、騎馬和拔河等體育活動,從中體現出世代相傳的大漠遊獵先民沿武好強的風尚。更令人驚嘆的是在這幾乎被沙漠包圍的綠洲上,

.

.在這些胼手胝足、荷鋤揮鐮、世代不離農耕的刀朗民眾中,竟然在本世紀70年代湧起了一股被稱為“農民畫”的民間繪畫藝術的新潮,並且以其獨特的創作作風和藝術魅力震動了自治區的藝壇,並緊追了當時全國農民畫的先進地區,引起了全國美術界的注目。

萌芽於70年代,如今已枝葉婆娑、奇葩竟艷的麥蓋提“農民畫”再一次表明多郎人追求美好生活,富於藝術創造的精神,反映了麥蓋提綠洲以植棉為主的農業經濟迅速發展而帶動了新文化繁榮的現實。20年來,麥蓋提縣文化館就通過縣、鄉多次舉辦農民畫創作培訓班,組織民間畫家不斷學習提高繪畫能力,創作了近千幅“農民畫”作品。其中有600多幅在北京、烏魯木齊、喀什噶爾等地區和內地報刊上發表。這些成績獲得各級政府的獎勵,有160多幅在我區和內地報刊上發表。這些成績使這個全自治區著名的文化、體育先進縣,在原有的“歌舞之鄉”的稱號上,又加上了“現代民間繪畫畫鄉”的美譽。目前,這片綠洲上既不脫離生產勞動,又能從事繪畫創作的民間畫家隊伍,不斷成熟壯大,成為麥蓋提社會主義精神文明建設的一支不可忽視的力量。

刀郎農民畫的歷史沿革

受上世紀60年代後期和70後代初期全國工人畫、戰士畫、以及內地部分縣市農民畫的影響,激發了當地農民用藝術表現形式反映生活的創作激情,70年代中期,一些農民開始動筆作畫,初期純粹是勞作之餘的一種消遣,是一種與大自然抗爭的精神寄託,以自娛自樂為目的。久之,便逐漸成了一種愛好,學著作畫的人越來越多,廣為傳播,成為一種文化現象。

民間繪畫是一切繪畫藝術的母親。歷史上遺存至今的宗教美術、宮廷美術、人文美術是從民間美術派生、演變和發展而來的。民間繪畫反映著不同民族、不同地域的不同生活習俗、審美情趣和理想追求。一個民族的歷史文化主要是在民間“寫”成的,由人民民眾保存和發展下來的,民族傳統文化主流在民間。麥蓋提刀郎農民畫也正是在新中國成立之後,在黨和人民政府弘揚民族文化政策的扶植下,才得以萌發並茁壯成長,在當今繪畫藝術的百花園裡日益放射出奇光異彩。

麥蓋提刀郎農民畫畫家熱愛生活,熟悉生活,作品中生活氣息很濃。作者中大都是初、高中畢業的回鄉青年,有一定的文化基礎,加上對農村生活的深切體驗,使他們的作品充滿鄉土氣息。他們中,一些作者先後考取了各級美術和師範院校,在技巧和藝術水平上都有較大提高。同時,刀郎農民畫作者中還有不少女子作者,她們的作品用色更細膩、更豐富、觀察入微,她們的作品生活氣息更濃。

.

.麥蓋提刀郎農民畫的作者--那些土生土長於綠洲的民間藝術家們,除了受到當地傳統文化的薰陶和滋養外,並沒有經過任何現代繪畫訓練,他們只有屬於本能繼承性的有局限的造型能力,而缺乏對繪畫造型手段的全面把握。因而不可能完美無缺,它還有待於發展、改善。但是,它畢竟是民間畫家們在此時此地所能接受的一種適宜、有效的形式。它會激發民間畫家較大的繪畫自由,能使畫家們在藝術表現上揮酒自如,不拘泥於一般的透視規律,不受表現對象結構比例的制約,完全從自我表現的需要出發,形成一種極其自由的造型風格,這種風格及其潛在的審美意識為麥蓋提民間繪畫造就了區別於其他繪畫的一些特徵。民間畫家為了反映他們的審美理念,在藝術表現手法上隨心所欲,異常大膽,天上地下、過去現在、橫放豎排,大大小小、林林總總,繪畫形象全都處理在非常和諧的畫面中。在造型處理上追求酣暢淋漓的主觀渲泄,形成一種誇張、變形、純樸自然的造型特徵。無論描繪任何對象,都富於理想色彩、既不脫離現實生活,但又始終與現實生活保持著一段非常可貴的距離。因而使得畫面形象實中透虛,虛中有實,即是現實主義的,又洋溢著浪漫主義的情調。

麥蓋提民間繪畫在色彩表現上也有其獨到之處,它不拘泥於固有色或條件色,追求一種強烈的、鮮明的色彩效果,極富於裝飾情緒,這種根據個人審美情趣和畫面需要而隨意選色敷色的作法,與現代主義的審美有相似之處。麥蓋提民間畫家們不拘程式、追求質樸、自然的獨特風格,加之他們善於橫向吸收各種繪畫的營養,從而使他們的創作思想更為自由奔放,作品也更富有藝術感染力。

刀郎農民畫的傳承與發展

麥蓋提縣是刀郎人的故鄉,也是刀郎文化的發源地,麥蓋提縣歷來重視文化建設,刀郎農民畫經過麥蓋提縣20多年精心培育和發展,現在已成為麥蓋提縣刀郎文化的重要組成部分。

一是加大投入力度,保證了設施建設和基地建設的健康有序發展。麥蓋提縣九鄉一鎮都設有文化站,縣有文化館。改革開放以來先後舉辦繪畫培訓班42期,培訓農民畫專業人才942人(次),各種繪畫、民間藝術展覽78次。自1965年以來,縣文化館收藏了70多名農民畫家的1160幅繪畫作品。

1980年以來,麥蓋提縣每年都投入不少於15萬元的“民間繪畫”建設經費,在全縣6個鄉鎮組建了“農民畫創作基地”,在各中國小以及幼稚園都開設了藝術教育課。1996年縣財政撥款30萬元,出版發行了有中文、英文、維吾爾文的《麥蓋提縣農民畫冊》3000冊。黨的十六大以後,縣委人民政府加大了文化建設力度,新建了一座占地30畝的現代化多功能文體場館,場館內展廳占地700平方米,有可容納2000人的會堂和書法美術作品展廳。

二是注重人才培養,壯大了刀郎農民畫愛好者隊伍。

自治區、地區、縣以及業務主管部門十分重視刀郎農民畫繪畫人才的培養,每年都有專項培訓經費的劃撥,使培訓經費得到了落實。縣文體廣電局在全縣範圍內開辦了農民畫培訓班,邀請自治區畫院及當地的專業畫師講課,進行面對面的輔導,使他們不斷拓寬創作領域,提高刀郎農民畫愛好者的水平和素質。到目前,全縣共有刀郎農民畫愛好者2000多人。

三是通過舉辦各類活動,擴大了刀郎農民畫的知名度,帶動了全縣學習繪畫的熱潮。多年來以,麥蓋提縣每逢大節假日都舉辦文娛、體育活動,每次都設有書畫展。到目前為止,麥蓋提縣已形成了有70多名刀郎農民畫創作骨幹的隊伍,每年平均創作刀郎農民畫作品1000餘幅。

交流

自70年代以來,有600多幅作品先後在喀什地區、新疆維吾爾自治區、北京、香港、巴黎、紐約等地展出,其中一幅被巴黎國際畫展收藏。30幅在《人民日報》、《新疆日報》、《新疆畫報》等國內20多家報刊、出版社發表出版。麥蓋提縣刀郎農民畫曾多次受到黨和國家領導人以及國際友人的高度讚揚和好評。

應運而生的刀郎農民畫

應運而生的刀郎農民畫 1996年麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉被文化部命名為“現代民間繪畫之鄉”,麥蓋提縣先後兩次承辦過全國和全疆文化工作會、自治區農村學校藝術教育課題研究交流會。2003年,麥蓋提縣教育系統各中國小學生的350幅作品參加了全國青少年書法繪畫大賽,有224人獲獎。其中獲得一等獎11名,二等獎31名,三等獎47名。縣教育局獲第八屆全國中國小書畫作品比賽優秀組織獎。

目前,麥蓋提縣為了進一步推廣普及刀郎農民畫,在選拔、培養刀郎農民畫作者上進行了專題研究部署和安排,決定每年縣、鄉舉辦一次刀郎農民畫競賽和展覽,文化部門從刀郎農民畫愛好者中有重點的挑選一批培養,專門從事刀郎農民畫創作,使之走向市場化、商品化和產業化,為發展社會主義文化建設作出積極貢獻。

保護傳承,著眼未來

魯迅先生曾經說過:“只有是民族的,才是世界的。”麥蓋提是中國西部的一塊文化沃土,一塊生機勃勃的文化寶地,刀郞文化是中國民間藝術的綺麗瑰寶。在這片神奇的刀郞大地上,麥蓋提的刀郞文化正閃爍著奇異的光芒,發出了讓中國和世界為之震撼驚異的聲音。為了保護刀郎麥西萊甫木卡姆這一文化遺產,主動爭取生存空間,刀郎文化大革命得到了中央、自治區有關部門的高度重視。1994年,全國邊疆萬里文化長廊現場會選點在麥蓋提縣召開;1995年,麥蓋提縣被國家文化部、人事部評為全國文化工作模範縣;2001年11月,麥蓋提縣成功地舉辦了全疆鄉(鎮)農村文化工作現場會;2003年12月,中國藝術研究院特邀麥蓋提縣刀郎木卡姆民間藝人在北京召開的“中國少數民族藝術遺產保護及當代藝術發展國際學術研討會”上作專場演出;2004年麥蓋提縣8名民間藝人應邀參加中央電視台舉辦的“清逸?6?1佳雪杯”西部民歌大賽獲得金獎;文化體育廣播電視局榮獲“民族歌曲保護獎”。這對弘揚宣傳麥蓋提乃至南疆的特色文化具有十分重要的意義。

通過各級黨政和宣傳文化主管部門的關心和支持,挽救麥蓋提縣刀郎民族民間藝術工作取得了很大進展。

目前,麥蓋提縣著眼長遠,正在積極尋求上級以及有關部門的大力支持,組建了刀郎木卡姆藝術發展與培訓中心。該中心建成使用後,將使刀郎木卡姆藝人得到經常性的培訓,更能帶動周邊縣(市)抓好刀郎木卡姆的傳承工作,使刀郎麥西萊甫木卡姆的接班人不斷發展壯大,使區內外以及全世界來麥蓋提旅遊觀光者都能夠欣賞、領略到這一源遠流長別具一格、既古老又年輕令人耳目一新的刀郎文化藝術的魅力。