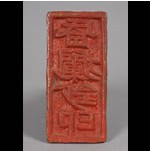

文物介紹

元至元二十五年“昏爛鈔印”銅印,縱9 ,橫4.2 ,高7.5 厘米,於1955年在杭州市西湖出土,現藏於浙江博物館。

杙鈕,陽文長方印,刻文:昏爛鈔印。印背鑿款:江東道宣慰司 至元二十五年三月□日造。

縱9厘米,橫4.2厘米,高7.5厘米

“昏爛鈔”,指破爛、模糊的紙質鈔票(當時稱“交子”“會子”)。元代濫發紙鈔,並在人口眾多、貿易頻繁的大都市設定“燒鈔庫”,專職焚燒、銷毀昏爛破鈔。西湖出水的“昏爛鈔印”先後多達4枚,可證實那時候杭州也設有這樣的“燒鈔庫”。

文物歷史

元世祖忽必烈至元十三年(公元1276年)元滅南宋,至元十六年(公元1279年),元朝宣布在原南宋境內“行鈔法”,也就是用元朝紙幣“中統鈔”收兌南宋紙幣“會子”,當時規定的匯率是1貫中統鈔兌換50貫宋會子,為了加大匯兌力度,安撫當地人心,還特意在匯兌地區設立“平準庫”,貯存金銀絲帛,作為兌換的保證金。由於連年戰爭,元朝當時鈔票已開始濫發,中統鈔存在通脹現象,給後世的元朝金融、財政,留下了許多直至亡國都未能克服的隱患。

因此,元朝中央政府在經貿發達地區設立“燒鈔庫”,專職昏爛破鈔的收繳處理事務。