產生背景

人口轉變理論為美國人口學家湯姆遜(U.S.Thom-son)於1929年首先提出,法國人口學家蘭德里(A.Landry)加以補充,後又為美國人口學家諾特斯坦(F.W.Notestein)全面發展為一套人口理論。其產生背景是為了對西歐、北美的人口死亡率和生育率下降的歷史過程加以描述和解釋,同時亦可用於對開發中國家人口發展趨勢的預測。

人口轉變過程

諾特斯坦的人口轉變過程有3類:

潛在高增長型

死亡率高且波動是人口增長的主要因素;同時生育率高且沒有下降的跡象;

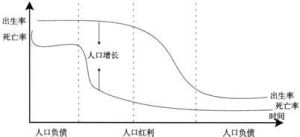

人口轉變曲線圖

人口轉變曲線圖轉變增長型

生育率、死亡率仍然較高,人口增長較快,但有充分跡象表明出生率趨於下降;

早期下降型

生育率已經或即將降到人口更替水平以下。

內容概括

死亡率長期穩定地下降是人口轉變的動因;農業、工業和衛生革命,導致食物供應充足、生活水平和醫學健康水平提高,以及死亡率下降;人口高速增長階段是由於生育率上升和死亡率下降所致;生育率的最終下降是由於原促成高生育率的社會經濟條件的改變。人口轉變理論自產生起受到不少褒貶,亦不斷發展,目前仍是風行西方的一種人口理論。

基本內容

人口轉變理論:

法國人口學家蘭迪的"3個序列"-第一序列即原始階段;第二序列即中間過渡階段;第三序列即現代階段。

美國人口學家諾特斯特3個階段-"高低高"階段;過度階段;"低低低"階段。

經濟學家湯普遜3個階段-高出生率與高死亡率並存、死亡率下降但出生率仍維持較高水平和出生率與死亡率同時下降。

人口轉變是指人口發展由高出生率、高死亡率、低自然增長率,經過高出生率、低死亡率、高自然增長率,向低出生率、低死亡率、低自然增長率轉變的過程。它描述的是人口再生產類型從傳統模式向現代模式過渡的趨勢,反映社會經濟現代化進程與人口再生產的的內在聯繫。人口轉變理論最初是對歐洲人口再生產動態特徵的總結性描述,由W·W湯姆遜最先提出,後經A·蘭德里、F·諾特斯坦等發展完善,形成了目前在巨觀人口經濟學中占有重要地位的"人口轉變理論"。

人口轉變理論

人口轉變理論西方的人口轉變理論主要包括以下幾種:

一、死亡轉變理論

二、生育率轉變理論

三、遷移轉變理論