編輯評論

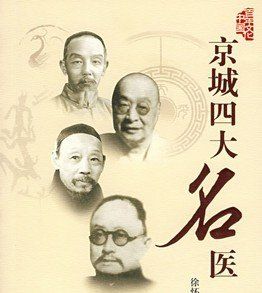

1935年,國民政府頒布中醫條例,規定對所有中醫實行考核立案。醫術精湛、頗負盛名的蕭龍友、施今墨、孔伯華、汪逢春作為主考官,負責命題與閱卷,從此即有“京城四大名醫”之稱。 “四大名醫”不僅因其妙手回春的醫術成為政界名流的座上客,更因其普救含靈的仁心成為貧苦患者的救命人。蕭龍友不願為良相、但願為良醫,施今墨獻世的醫治頑疾的十大處方,孔伯華的擅治溫熱病與“石膏”絕技,汪逢春向無錢看病的患者施醫舍藥,無不體現了中醫懸壺濟世的大醫精神。本書以寫實的手法、生動的語言,記述了四大名醫一生中最引人注目的篇章。

人物介紹

蕭龍友(1864年~1962年)為前清拔貢。精通文史,以文為醫,醫文並茂;善讀書,

京城四大名醫

京城四大名醫在臨床方面,主張老少治法應有不同,對象不同就要採取不同的措施,但又要顧及同中有異,異中有同。他調理虛證,多采“育陰培本”之法。調理慢性病症,特別注意病者的“五志七情”。治癆除著眼肺腎外,更要重於脾。他的臨證方案及遺稿很豐富,按語用辭犀利,讀之成誦,理法方藥無不悉備。

1924年,孫中山先生病重,難以飲咽,便請他診治。他認為病根在肝,已呈現病入膏肓之態,非藥可及。孫中山先生病逝後經過病理檢查,果然死於肝癌,其脈診之精準受人稱讚。

孔伯華(1884年~1955年),是我國近代一位具民族氣節的醫學家,幼承家學,研討古醫籍。解放前曾與蕭龍友先生創辦北平國醫學院,歷時十四年,畢業生達七百餘人。1918年曾赴農村開展防疫工作,成績卓著,開我國防疫工作之先河,編有《傳染病八種證治析疑》十卷。擅長溫熱病學,喜用石膏。

1929年汪精衛任國民黨政府行政院長時,明令廢止中醫。這一反動政策,立即激起中醫界的極大公憤。各地推出代表齊集上海進行抗議,成立了“全國醫藥團體聯合會”,進行鬥爭。孔伯華先生被推為臨時主席,全國輿論支持,使反動當局不得不收回成命,並被迫同意成立國醫館。解放後,他擔任毛澤東主席的保健醫生,曾在給主席寫的信中要求中西醫並重和加強中醫教育,這一請求得到了主席的支持。1955年孔伯華逝世,周恩來總理親任治喪委員會主任,並親臨他的寓所弔唁。

補充說明

汪逢春(公元1887年~1948年),精究醫術,博覽群書。擅長治療時令病及胃腸病,對於濕溫病多所闡發,啟迪後學。其遣方用藥很有特點,可將其用藥風格概括為“繁花似錦”。他對藥物的炮製、產地、相須、相使、相畏等十分講究,在藥物的選擇搭配、服用方法上也很有研究。

他熱心公益事業,尤注重培養人才,提倡在職教育。1942年曾創辦國藥會館講習班,為中醫中藥界培育人才,雖是短期培訓性質,但匯集同道多數是有真才實學的前輩,如霍文樓、楊叔澄都是主講教師,近代名醫郭士魁就是當時的學員。他熱心教育事業,提攜後進,多有貢獻。

施今墨(1884年~1968年),浙江蕭山人。十三歲從其舅李可亭先生學醫,弱冠追隨黃興奔走革命,後以宦海浮沉,遂棄政專以醫為業。民國初年提倡中西醫結合,嘗謂:“中醫累積千餘年之經驗,必須與西洋醫學相結合,始能究明真理。”素主中醫辨證,西醫辨病,辨證辨病相結合,總結疾病規律,才能取得古人理論精華指導臨床實踐,因此獨創一格,醫名大噪。

國民黨反動統治當局曾擬廢止中醫。施先生到處奔走,聯絡各省醫家,數次請願,與國民黨當局力爭,並得到廣大人民民眾的擁護。國民黨當局被迫停止廢棄中醫之舉,但限制中醫培養人才,不許成立中醫學校,限制開業登記,意圖使中醫自生自滅。施先生以門診收入開辦“華北國醫學院”,培養出六七百位優秀中醫人才。

北京是一座古城,元朝以後經濟日趨發達,醫學也得到較快發展,由儒而醫,名醫輩出。晚清至民國,北京曾出現被民眾稱譽為“四大名醫”的中醫蕭龍友、孔伯華、汪逢春、施今墨,他們分別擅長治虛勞病、溫熱病的、濕溫病、心臟病及其他內科雜病。

目錄

京華名醫之首蕭龍友

不願為良相,但願為良醫

為袁世凱、孫中山診病,聲名大振

“不重中醫國必危”

無門戶之見,取彼之長、補己之短

從“息翁”到“不息翁”

主要學術思想和辨證論治

養生與醫德

醫學之外的蕭龍友

施今墨聲名譽滿京華

奔走四方矢志學中醫

行醫京城,借張宗昌巧懲“南霸天”

創立北平國醫學院,傾力輔助後學

探求新路,對頑疾的獨特治法

欣逢盛世,獻出十大處方

名醫“石膏孔”――孔伯華

家學淵源:祖父引他走上從醫路

任職外城官醫院醫官,奔走於防疫一線

懸壺應診,抗議取締中醫案

創辦北平國醫學院

名醫神技,妙手回春

毛澤東說“中醫是個好項目”

勤於著述,直至去世

大醫精誠醫德垂世

擅治溫熱病與“石膏孔”

熟悟經旨不泥於古

醫學之外的孔伯華

對孔伯華的紀念和他的醫學傳承

佛心濟世汪逢春

拜中醫名家艾步蟾為師

仁術濟世,慈心不忘貧苦病人

融傳統文化於醫學,名列“四大名醫”

因醫得緣收授義子

汪逢春醫寓的“民主課堂”

主政《北京醫藥月刊》,流通新舊學識

在傳道授業中坐化升天

附:參考書目及文章

從四大名醫的醫德說起(代後記)

基本內容

·語言:簡體中文

·出版時間:2007-08-21

·版次:1

·總頁數:205

·印刷時間:2007-08-01

·字數:161000

·ISBN:9787801706065

·大小:

·裝幀:簡裝

·紙張:膠版紙