簡介

亞歷山大東征

亞歷山大東征戰爭背景

當時的波斯帝國是個沒落的軍事奴隸制國家,在大流士三世統治下,內政腐敗,政局不穩,國勢日衰。波斯在小亞細亞僅部署有騎兵2萬、希臘僱傭兵2萬、艦船400餘艘。前334年5月,亞歷山大遠征軍渡過赫勒斯滂海峽後,在馬爾馬拉海南岸格拉尼庫斯河遭到波斯軍阻擊。波斯軍約3萬人沿河東岸展開,以騎兵為第一線,步兵為第二線,憑岸固守,阻敵渡河。遠征軍則置步兵方陣於中央,兩翼為騎兵。亞歷山大命令先頭部隊佯動,誘使敵軍向左移動,待其隊形出現間隙,乘機率右翼主力渡河,猛撲敵陣中央。激戰中,馬其頓軍發揮長矛優勢大量殺傷敵人。波斯騎兵亡千餘人,其步兵遭馬其頓軍四面打擊,迅即潰敗,2000餘人被俘。遠征軍僅亡百餘人.初戰告捷

亞歷山大東征

亞歷山大東征前331年春,亞歷山大率步兵4萬、騎兵7000從埃及出發,經巴勒斯坦、腓尼基插入兩河流域北部,向波斯腹地巴比倫尼亞與伊朗高原進軍。為保證給養,他把進軍路線選在底格里斯河東岸人煙稠密地區,於9月渡過底格里斯河,10月在高加米拉之戰中大獲全勝。大流士三世逃往米底。遠征軍乘勝南下,輕取巴比倫,占波斯都城蘇薩,隨後進入伊朗高原,洗劫波斯古都波斯波利斯。經短期停留後繼續北上,向米底首府埃克巴坦那進發,追擊波斯國王。在米底首府,亞歷山大遣回希臘盟國士兵。前330年夏,亞歷山大沿裏海南岸東進,進入帕提亞(安息)時,大流士三世已被其屬下巴克特里亞(大夏)總督拜蘇斯所殺。古波斯帝國及阿契美尼德王朝至此滅亡,亞歷山大成為波斯統治者。建立馬其頓-亞歷山大帝國。波斯帝國由此進入馬其頓阿吉德王朝統治時期。

波斯帝國滅亡後,亞歷山大繼續領兵東進,於前329年春穿越興都庫什山,侵入巴克特里亞,追擊拜蘇斯至粟特,並將其處死。在粟特遇到當地居民激烈反抗,其中尤以地方貴族斯皮泰門領導的起義威脅最大。起義軍曾一度收復首都馬拉坎達(今烏茲別克斯坦撒馬爾罕),給遠征軍以沉重打擊。亞歷山大在中亞細亞征戰兩年余,方將起義軍鎮壓下去。前327年夏,他為富庶的印度河流域所吸引,離開巴克特里亞,率兵約3萬人沿考芬河(今喀布爾河)經開伯爾山口侵入印度河上游地區。前326年4月,馬其頓—希臘遠征軍由南亞次大陸西北部的布克法拉城抵達希達斯佩斯河(今傑赫勒姆河),與波魯斯王國軍隊隔岸對峙。亞歷山大率軍渡河作戰,消滅波魯斯步兵近2萬、騎兵3000,迫使波魯斯國王投降。遠征軍繼續東進,抵達希發西斯河畔。此時,軍中疫病流行,官兵厭戰情緒增長,亞歷山大被迫於前326年10月決定停止東征並撤軍。他分兵水陸兩路沿印度河順流而下,在印度河口附近再兵分三路:海路經阿拉伯海入波斯灣至幼發拉底河口(希臘人從未走過的新航線);陸路一支經印度洋沿岸西行,由亞歷山大親率;另一支北上阿拉霍西亞,然後向西與亞歷山大會合。前324年春,亞歷山大返抵巴比倫,東徵結束。

歷史評價

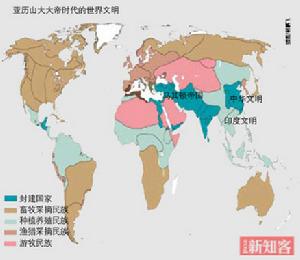

亞歷山大東征是一場掠奪性戰爭。遠征軍連續作戰10年,行程萬餘里,進行上百次強渡江河、圍城攻堅以及山地、平原地和沙漠地作戰,建立了西起巴爾幹半島、尼羅河,東至印度河的龐大亞歷山大帝國。作戰中,亞歷山大正確選擇戰略方向,合理運用馬其頓方陣戰術,善於組織步兵與騎兵、陸軍與海軍協同作戰,軍事手段和政治手段並用等,在世界軍事學術史上留下光輝一頁。亞歷山大東征給當地人民造成深重災難,但客觀上也促進了希臘與亞非諸國的經濟和文化交流,在歷史上具有深遠影響。東征的影響

①在政治方面,東方的君主專制政治和希臘的城邦體制出現了一種結合;在承襲東方體制的同時,希臘自治城市把希臘民主傳統和商品經濟引入東方。②在經濟方面,通過遠征而形成的歐亞非三洲一體的希臘化世界,對溝通希臘和埃及、西亞、中亞以至印度的商業貿易,具有非常積極的意義。這種經濟日後成為羅馬奴隸制中的一個重要組成部分。不過,西方沒有繁榮起來,東方始終是希臘化世界的中心。

③在文化方面,亞歷山大的征服使東西方文化在歷史上第一次大規模的衝撞和交融,這使得富於理性和邏輯的西方哲學與古代埃及、西亞豐富的數學、天文學知識相結合,使希臘化的自然科學發生了突飛猛進的發展。東西方的藝術形式和風格也相互影響。

④在思想方面,亞歷山大帝國開闊了人們的視野和胸懷,希臘人從此走出狹小的城邦界限,而以全新的、平和的、世界主義的目光看待世界和別人。