生平

東倫敦科爾尼船艙精神病院

東倫敦科爾尼船艙精神病院亞倫·柯斯米斯基(全名Aron Mordke Kozminski)出生在當時沙皇俄國統治下的波蘭科羅達瓦鎮。父親Abram Jozef Kozminski是一名裁縫,妻子名叫Golda née Lubnowska。1881年因東歐經濟蕭條和沙皇俄國的大屠殺舉家移民逃往倫敦,並與許多同樣是逃難來的猶太難民在倫敦東區的白教堂貧民窟安了家。他的一個姐姐和兩個哥哥也離開俄國住在白教堂區,並且寡居的母親在那之後也移民住了過來。

在1890年7月和1891年2月,柯斯米斯基因精神失常送入米爾安德老城(Mile End Old Town)的濟貧院。第二次,他被調到了科爾尼艙口收容所(Colney Hatch Lunatic Asylum),在那持續了3年後直到1894年4月19日被允許送入了利維斯頓收容所(Leavesden Asylum)。病歷記錄表明柯斯米斯基至少從1885年開始就患有精神病。他的精神失常表現在幻聽,妄想害怕被其他人吃掉而驅使他撿拾並吃當成垃圾扔掉的食物,而且拒絕梳洗。他精神失常的原因被記錄為“自慰”,通常認為是手淫的委婉說法。不良的飲食使他看上去常年瘦骨嶙峋;他的低體重被記錄在精神病病歷記錄中。在1899年2月,他只有96磅重(44公斤)。死於1919年,享年53歲。

嫌疑犯

主要文章:“開膛手傑克”嫌疑犯

在1888年和1891年間,在東倫敦白教堂區或附近的11個女人的死被聯繫成了一個單獨的警方調查即所知的“白教堂兇殺案”。其中的7個受害人遭遇了割喉,在4起案件中死後屍體被毀壞。其中在1888年8月至9月間的5起案件的顯著相似點表明且通常被認為是連環殺手“開膛手傑克”所為。儘管有著廣泛的警方調查,開膛手從來都沒被確認並且罪案始終沒有著落。在兇殺結束的幾年後,檔案被發現並透露了警方對一個名叫“柯斯米斯基”的男人的嫌疑。

一條由倫敦警察廳的郡警察局長的助手梅威爾·麥克那頓警官(Melville Macnaghten)所寫的備忘錄指出其中一個波蘭猶太人嫌疑犯叫“柯斯米斯基”(沒有名字)。據1959年電視記者丹·法森(Dan Farson)報導,麥克那頓的備忘錄被發現於其女兒阿伯康韋女士(Lady Aberconway)的私人檔案中,一份從倫敦警察廳檔案被刪減的版本在1970年代被公諸於世。麥克那頓聲明說有充分的理由來懷疑“柯斯米斯基”,因為他“對女性有強烈的憎恨...伴有強烈的殺人傾向”。

1910年,助理局長羅伯特·安德森(Robert Anderson)警官在他的回憶錄《警官生活的輕鬆一面》( The Lighter Side of My Official Life)聲稱開膛手是一個“下層的波蘭猶太人”。帶領調查開膛手案件的檢察長唐納德·斯旺森(Donald Swanson)在安德森回憶錄的贈送副本的空白處以筆記的形式寫下了“柯斯米斯基”的名字。他附加說“柯斯米斯基”在他哥哥位於白教堂區的家中被警察控制,他被反綁送到濟貧所然後又被送到科爾尼艙口收容所,在那之後不久便死了。包含斯旺森手寫筆記的安德森回憶錄副本被他的後人在2006年捐贈於蘇格蘭場犯罪博物館裡。

1987年,開膛手作家馬丁·費多(Martin Fido)蒐集任何名叫柯斯米斯基的收容者的收容所記錄,並且只找到了一個:“亞倫·柯斯米斯基”。在兇殺案發生時,亞倫很明顯不是住在普羅維登斯街就是格林菲爾德街,兩個地址都離兇殺現場很近。收容所記錄里給出的地址都在米爾安德老城,就在白教堂邊上。在對亞倫症狀的病歷記錄描述中表明他是一個妄想型精神分裂症患者,就像例如包括連環殺手皮特·撒特克里(Peter Sutcliffe)一樣。麥克那頓的記錄說“柯斯米斯基”沉溺於“孤獨的惡習”,並且在他的回憶錄中安德森對他的嫌疑犯也寫道“說不出口的惡習”。這兩者都和病歷記錄中亞倫所犯的“自慰”的聲明吻合。斯旺森的記錄在他報告的亞倫從濟貧院再到科爾尼艙口的已知細節吻合,但是最後有關於他過早去世的細節與亞倫活到1919年不吻合。

安德森聲稱開膛手被“只有眼力好才看得到兇手的人”認出,但是因為目擊者和被指控人都為猶太人,而沒有被起訴的可能,猶太人也不願提供對猶太同胞不利的證言。斯旺森的記錄說道“柯斯米斯基”在“海邊的家”,也就是在布萊頓的警方療養院被認出。一些作者表達了對此項鑑定是否發生的懷疑,而其他人則用它當做他們理論的依據。例如,唐納德·羅比洛(Donald Rumbelow)認為這故事不太可能,但是同行馬丁·費多和保羅·貝格(Paul Begg)認為有另外的目擊者,可能是以色列·施瓦茲(Israel Schwartz),約瑟夫·拉文德(Joseph Lawende)又或者一個警察。然而,在他的回憶錄中,麥克那頓說“沒有人看見過白教堂兇手”,這直接與安德森和斯旺森的回憶相矛盾。兇殺案當時的倫敦警察局代理專員亨利·史密斯警官在之後同年他自己寫的回憶錄中尖刻地反駁了安德森的聲明,說道猶太人不會做對彼此不利的證言,把它叫做一個對猶太人“魯莽的指控”。最初負責調查的檢察官埃德·蒙里德(Edmund Reid)也挑戰了安德森的觀點。除了麥克那頓的備忘錄沒有任何留存的官方警方檔案有亞倫·柯斯米斯基的記錄。

柯斯米斯基在收容所里被描述為無害的。在1892年1月他對護理員揮動椅子和用刀恐嚇自己姐姐,但這兩件事件是唯一所知的在他發病時期的暴力行為。在1888年結束的“規範五”殺戮大多經常被歸咎於開膛手,但是柯斯米斯基直到1891年才收手。

DNA證據

犯罪現場的披肩

犯罪現場的披肩2014年9月,線粒體DNA分析被第一次報導在英國的每日郵報上,柯斯米斯基由於曾在據說凱薩琳·艾道斯屍體旁發現的的披巾上射過精而受牽連,也就是倒數第二個開膛手規範五殺戮的受害人。這個DNA是傑瑞·洛海萊寧博士(Dr Jari Louhelainen)從拉塞爾·愛德華茲取得的沾滿血跡的披肩上提取並分析的。迄今為止,洛海萊寧的實驗結果沒有被同行審議所主張。

2014年9月7日,歷史性DNA分析專家傑瑞·洛海萊寧博士宣稱他被委任去研究一條可能是同艾道斯一起被發現的披肩,並且從中提取了匹配艾道斯女性後代和柯斯米斯基姐姐的女性後代序列的線粒體DNA。洛海萊寧博士說“第一串DNA顯示了99.2%的匹配度,但分析儀器不能斷定那缺少的0.8%的破碎的DNA序列。在測試第二串時,我們得到了100%的匹配度。

在1984年發明DNA指紋圖譜的法醫科學家亞歷克·傑弗里斯教授(Professor Sir Alec Jeffreys)評論說這項發現是”一個需要詳細分析披巾起源以及所說的DNA本質與行兇者後代DNA匹配和它的辨別力並且要受到同行審查的有趣但非凡的斷言“。他繼續指出該證據還沒有被第三方機構接受和檢查。幫助法醫研究的戴維·米勒博士(Dr. David Miller)尋找到序列為腔體和器官的上皮細胞使得研究小組驚訝萬分——他們沒有寄希望於在126年後找出有用的線索。

唐納德·羅比洛批判了此論斷,說警方列入的艾道斯財物中並沒有披肩,而且線粒體DNA專家彼得·吉爾(Peter Gill)說這條披肩”來源可疑並且已經經手幾個可能分享該線粒體輪廓的人“。兩個艾道斯的後人所知在2007年與披肩同房了3天,而且,一位評論家說,”這條披肩公開經手過許多人並且被摸過,呼吸過和吐唾液“。

洛海萊寧和米勒受鼓舞地設法在2001年約翰尼·德普(Johnny Depp)有關白教堂兇殺案的電影《地獄來信》公映後最後徹底地解決案件。在即將來臨的書《名叫開膛手傑克》( Naming Jack The Ripper)中英國作者拉塞爾·愛德華茲將柯斯米斯基命名為開膛手傑克。是愛德華茲從拍賣會上買下披肩從而在上面提取了凱薩琳·艾道斯和柯斯米斯基的DNA。米勒然後委任洛海萊寧協助他分析披肩以獲得法醫DNA證據。愛德華茲說柯斯米斯基是警方列入的嫌疑犯但是在當時沒有足夠證據讓他入獄。1919年柯斯米斯基在倫敦的一家精神病院死於壞疽的腿,享年53歲。然而,他說DNA樣本證明柯斯米斯基是”明確的、直截了當的、絕對的“對東倫敦殺戮狂也就是開膛手傑克乾的白教堂兇殺案負責的人。”我有在整個歷史上唯一的針對此案的法醫學證據“,他對倫敦獨立報說。他接著說”我在此花了14年,並且我們已經明確解出了誰是開膛手傑克之謎。只有不信的人才想對神話保持懷疑。現在就是這樣——我們已經撕下了他的面具。

對最初報導的主要批評聲集中在第一家報導出現調查成果的英國每日郵報。其中一位批評家,美國俄勒岡州報的蘇珊娜·L·博德曼(Susannah L. Bodman)指出“每日郵報對科學和科學證據的報導不是強有力的”。其他的批評聲包括有關“證據鏈或披肩來源”的問題,事實上在出版社發行信息“不是像在同行日報上報導和出版你的方法”,而且整個有關開膛手傑克一般的調查和歷史性的法醫學工作指出“方法和遠見卓識”、“人類利益角度”、驗屍官法庭的回收證據和其他來源以及被普遍接受的誤報和都市神話的事實已經破壞和拖垮了引導客觀、科學性的調查有多頻繁。

戴維·科恩

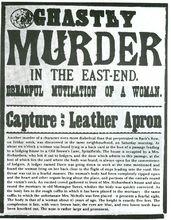

1888年9月有關“皮圍裙”的大字報

1888年9月有關“皮圍裙”的大字報另一個被提出是開膛手傑克嫌疑人的波蘭猶太人是亞倫·戴維斯·科恩或者是戴維·科恩(Aaron Davis Cohen or David Cohen)。他在科爾尼艙口精神病院被監禁的日期與兇殺結束時間大致吻合。他在1888年12月12日被指控犯罪,也就是在9月9日瑪莉·珍·凱莉(Mary Jane Kelly)遇害後大約一個月。在精神病院時他被描述為暴力反社會、表現出破壞性傾向的並因此不得不受約束。他與柯斯米斯基同齡並於1889年10月死於精神病院。作家馬丁·費多在他的《犯罪,偵查和開膛手傑克之死》[ The Crimes, Detection and Death of Jack the Ripper(1987)]一書中提出“戴維·科恩 ”的名字被精神病院用於簡單稱呼一個真名叫柯斯米斯基或卡米斯基(Kosminski or Kaminsky)的名字太難拼寫或容易被混淆的同院病人。費多將科恩認作“皮圍裙”,一個在當地兇殺傳聞中備受指責的波蘭猶太靴匠,並且推測科恩的真實身份是南森·卡米斯基(Nathan Kaminsky),一個住在白教堂區一度接受過梅毒治療的靴匠。費多在1888年5月之後就沒法追蹤到卡米斯基的下落了,並且在那年12月對科恩進行記錄。費多提出警方把卡米斯基的名字搞混成柯斯米斯基,從而導致嫌疑人弄錯了。至於科斯米斯基,精神病院的病歷中說他只會講意第緒語。

暗含的信息表明卡米斯基的梅毒在1888年5月沒有被治好,但是還處在緩解期。他出於報復殺妓女的原因是病毒影響了他的大腦。然而,科恩的死亡證明中沒有提及梅毒,給出的死因卻是“耗盡的狂躁”且伴有肺癆,而這種病是肺結核的一種流行形式,它被認為是次要的死因。卡米斯基像每年成百上千死於19世紀末的人一樣,“默默無聞”地離去了,那就能很好解釋為什麼費多沒辦法找到關於他在英格蘭和威爾斯可能生存時期時的死亡記錄。

奈傑爾·考桑(Nigel Cawthorne)排除科恩為可能的嫌疑犯的原因是因為他在收容所時的攻擊目標是不明確的,行為野蠻而不受控制,反之開膛手的方式卻特定而不動聲色。與此相反,前FBI犯罪分析師約翰·道格拉斯(John Douglas)在他的《困擾我們的案件》( The Cases That Haunt Us)從謀殺的所有行為線索上來看都直指一個人“警方所知的戴維·科恩...或者是有個非常像他的人”。通過犯罪分析技術道格拉斯和羅伊·海茲伍德(Roy Hazlewood)得出結論:白教堂兇手是一個與柯斯米斯基或科恩同齡的人,從表現出的不穩定或非理性的反社會行為而得知其婚姻狀況和社會地位(低下),並且住得離兇案現場很近。