五分鐘振盪

正文

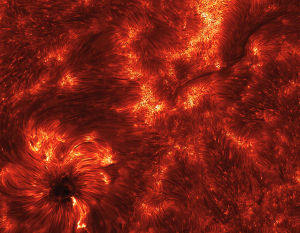

太陽表面氣體以五分鐘為周期的一種不斷起伏的運動,為美國學者萊頓於1960年所發現。圖1是五分鐘振盪的一個典型實例,它表示日面一定點氣體的上下運動速度隨時間的變化。運動的平均速度約為每秒0.3公里。在一次振盪中,相對於平均大氣來說,氣體上下移動的範圍均約為25公里。在日面水平方向1,000~50,000公里區域內,物質基本上同起同落。在鉛垂方向,不同高度處的振盪有相應的相位差。 一般認為五分鐘振盪的產生與光球下面的太陽對流層密切相關。從太陽大氣中線性波的傳播觀點來說,對流層所產生的波動,只能在兩個臨界頻率之外才能向上傳播。一個是聲波臨界頻率,即ω0=C/2H,式中 C為聲速,H=RT/μg為密度標高,R為普適氣體常數,T為絕對溫度,μ為平均分子量,g為重力加速度。只有當頻率ω>ω0的時候,聲波才能傳播。另一個臨界頻率為 N=(γ-1)g/C,γ為定壓比熱與定容比熱的比值。當ω<N時,重力波可以傳播。光球中波動色散方程是: ,

,

五分鐘振盪並不是太陽大氣中惟一的駐留振盪。近年的觀測證明,太陽上可能還有其他不同周期的駐留振盪現象。但是由於五分鐘振盪最明顯,就特別引人注目。