基本信息

封面

封面作者:熊培雲

出版社:新星出版社

出版年:2010-01-01

頁數:403

定價:36.00

裝幀:平裝

ISBN:9787802257627

題目解析

這裡的“重新”有兩方面的意義:一方面是因為社會原來被壓制——它本來可以發展得很好,但因為權利的作用,它被壓制了——這就好比如一片草地,上面有一塊石頭壓著它,應該把這個石頭搬開,讓草長起來,這才是社會自發的狀態。也是作用於存在的社會的發現。另一方面是概念層次上的,通常我們講建立一個國家,社會好像就理所當然地包含在其中了。我說的這個“國家”是指政權性質的國家——事實上,在建立國家的時候,社會已經存在了。有很多人認為社會和國家都是一體的,過去也的確存在這么一種判斷讓大家認為社會就是國家,國家就是社會。

“社會”和“社會主義”的區別,簡單說說後面多了一個主義。“社會”是一個組織,一個狀態。這本書里對“社會”的描述是像德魯克講的,是一種你沒法定義它的概念。就好像空氣,我們要呼吸,你說怎么來定義空氣,怎么定義都是缺陷,沒法定義它。“社會”也是這樣。德魯克有一句話講得非常好,他說有一點是可以肯定的,如果一個船失事了,所有人都在四散奔逃,儘管那個時候還有人生存,但我們是看不到社會的。在中國我們說“有人的地方有江湖”。可有人的地方未必有“社會”,因為“社會”在那個時候已經崩潰了。

內容簡介

《重新發現社會》對身處“歷史三峽”中的中國及其前途作了一次通盤思考,內容涉及政治、經濟、社會以及歷史、文化、網際網路等領域。作者以“中國,重新發現社會”為大脈絡,既條分縷析了國家與社會的關係,又提綱挈領地記錄了近幾十年來中國社會的革命性成長。如何超越左右紛爭,重建國家倫理底線;如何重新煥發社會的活力與創造、扶正個體的權益與價值,即在“自由即秩序”的條件下建設一個“新新中國”,是本書探討的重點。

作者簡介

熊培雲(左)與主持人文壇合影

熊培雲(左)與主持人文壇合影熊培雲,1973年生於江西農村。畢業於南開大學、巴黎大學,主修歷史學、法學與傳播學。思想國網站創始人。過去或現在與熊培雲寫作相關的職業主要有:《南風窗》雜誌駐歐洲記者;《新京報》首席評論員;《南方都市報》、《南方周末》、《東方早報》、《亞洲周刊》、《鳳凰周刊》等知名媒體專欄作家、社論作者及特約撰稿人;

南開大學副教授、碩士生導師。其文字構通理性與心靈,自由、明辨、寬容、溫暖。近年來在海內外華文媒體發表評論、隨筆千餘篇,致力於建設一個人道的、人本的、寬容的、每個人都可以自由思想的中國與世界。代表作有《思想國》(中國友誼出版公司),譯著有《中國之覺醒》(法文,香港田園書屋)

背景

作者熊培雲說他其實是在紀念改革開放30年的時候提出的,當時他覺得就30年談30年是沒有意義的,必須把它放在60年的大背景之下。

60年分兩個階段,前30年社會不斷萎縮,有割資本主義尾巴、大躍進、反右、文革以及無所不在的單位體制等等,這個時期“有主義沒社會”。在社會走到崩潰邊緣之際,我們被迫開始了調整,1978年以後中國開始重新發現社會,是社會解放的過程,人的覺醒的過程。

而改革開放30年,又可以分為三個十年,八十年代是群體爭民主,波瀾壯闊;九十年代是個體爭自由,潤物無聲;而最近十年,是社會與國家充分博弈的十年,不斷地從舊有體制中搶回或者救起自己,從集體到個人,從政治到生活,實際上也是中國人重新發現社會的維度。正是因為社會自發自我的生長,漸漸恢復了應有的活力與創造力。

作者眼中“社會”的概念

“在英文裡頭,有nation,傾向於民族的概念;有country,更多是國土的概念,當然也包括國民;還有state,它是工具性的概念,也就是我們通常理解的傾向於政權意義上的國家。我提出的“社會”,針對的是state這個國家概念,是從國家與社會關係的層面提出來的。state是個為大家謀福利的工具,我經常舉的例子是,國家是個珠寶盒,而國民才是珠寶。

有人的地方未必有社會,打個比方,春運的時候,一群人在那兒擠著買票,不會排隊,打成一團,甚至還有人提刀在春運視窗買臥鋪票,這時候你覺得有社會嗎?沒有,為什麼沒有,因為此地此時,社會“崩潰”了。

正因為此,我說上世紀九十年代《鐵達尼號》最震撼中國人心的不僅是愛情,更有旅客與船員在大難臨頭時的有序逃離。這才是我們應該發現並追求的‘社會’。”

從這個意義上說,他講的社會,是能自我組織的,代表一定秩序的。

也正是這個原因,管理學家德魯克有這樣一種說法,“沒有人會把船隻失事時一群無組織、驚恐奔跑的人叫做一個‘社會’。那兒儘管有一群人,但並不存在社會。事實上,這種恐慌的直接原因便在於社會的崩潰;而克服這種恐慌的唯一途徑,是要用社會價值觀念、社會紀律、社會權利和社會組織來重建一個社會。”他認為,“人類作為社會和政治的存在,必須要有功能正常的社會,正如人類作為生物的存在,必須要有空氣以供呼吸……”

發現“社會”的過程

作者原來寫過一篇關於“思想如何解放”的文章。大家總喜歡說“解放思想”,其實思想不存在解放的問題,只要不抑制它,給它更多空間和自由,它就是處於一種解放的狀態。

社會的發現也是這樣一個過程。過去,社會就像是被石頭壓著的一片草地,草肯定長不出像樣的形狀來,當你搬走了石頭的重負,這草地自然有了生機。

改革開放的過程就是這樣,隨著大批相對獨立的經濟組織的形成,資源配置良性發展,社會組織功能分化。與此同時,許多權力部門開始失去原有的利益,不光有農民洗腳上岸,一些政府機關的工作人員甚至下海試水,慢慢一些企業成長起來。生活方面的變化,社會也漸漸褪去了“血色浪漫”里的軍裝,表現個人情感的校園歌曲、搖滾也普遍流行起來,整個社會一夜間變得鮮艷無比。

個人如何改造社會

作者熊培雲說:“我家在農村,大學學費300,減免了兩年。工作後薪水還行,同時做兼職,97年98年開始做網站。我出國留學的錢都是自己賺來的。積極的態度,多一點擔負都是可以做自己想要做的。如果有改造社會的熱情,不必把自己犧牲掉,每個人順應自己的心性去發展,也會有好的發展。去開拓自己的人生,有怎么樣的人生就有怎么樣的社會。”

賞析

熊培雲

熊培雲《重新發現社會》這本書所談到的事情,使人們看到了一個典型的決定以後扮演啟蒙者的人的努力。在很多時候,這樣性質的著作,會使人集中注意到所談及的問題,很少能在第一時間裡注意到寫書的人。但或許更大的價值不在於著作本身,而正在於寫作者本人做這件事時的態度。儘管對他的前輩啟蒙者——以胡適為代表人物的那一代人有著深刻的歷史認識,

但這或許並不能成為熊培雲這一代人可以推脫的理由,說這是繼承也好,說這是走出前輩思想大師的“陰影”(局限性)也罷。正是這樣的書籍和寫作者,在這樣一個物慾橫流、全民娛樂且樂不思蜀的時代里,使人們突然看見這一代人正式接棒的動作。當多少賢達已經沉淪,當多少人物已經“不知有漢,無論魏晉”的時候,還是有人在堅持思考,一直思考,而他們思考的,是為了這個古國向何處去。我願意在重複這樣的話:儘管知識分子有著這樣或那樣的毛病,但是這一百年來誰最愛這個國家,看來看去,還是他們。

值得注意的一點是,熊培雲對媒體在推進中國社會進步方面起到的作用給與了較高的積極評價,這個“媒體”的概念,更多的不是指過去的作為“國營單位”的大眾媒體,而是指網際網路及其衍生出來的次級媒體起到的社會傳媒職能,正在產生出比以往都要積極的作用。而可貴的是,這種種作用和影響事先都沒有經過有組織的刻意引導,起動因確實來自社會自發,來自人們對信息的需求和占有信息的人感覺到自身的那種責任感。

光榮歸於網民,是他們最先從“個人”經濟生活和精神生活的需求供給平衡出發,喚起了社會的甦醒,開始了它贖回本該歸屬於自己的職能,並且重新承擔起扶攜民眾通往進步和文明的使命來。收錄在書中的文字,多數都是通過這樣的途徑,到達它們的讀者的。人們能感覺的到,熊培雲寫作和思考的目的並不是要以觀念和思想簇新而取勝,他要尋求的意義在於“好的東西放在哪裡也是好的”,

“真理不憚於重複一萬遍”。在一個主流和非主流,著名與非著名博弈的年代裡,思考者願意做一個農夫,吸收,播種,生根,開花,他的主要需求是輸出價值觀,啟蒙不厭其煩。而這些輸出的價值觀,必然要在公眾面前同別人的理論發生碰撞,並接受最殘酷的公眾和讀者的選擇。

熊培雲的這本《重新發現社會》,總的來說是做出一個評價和提出一個新的要求。即對過去的這三十年中國社會前進的情形(即熊培雲所說的從國家那裡逐一贖回的雛形公民社會)做出具體評價,同時對不遠的未來,中國社會將向何處去,提出其具體的要求和主張。題目何其大也。從《思想國》(中國友誼出版公司2007年版)之後,熊培雲通過對中國社會變化的持續關注和長期思考,以及對中西方社會學、經濟學著作的閱讀(從書中可以提煉出一個不短的相關的書單出來)已經把自己豐富成為一個真實的“理念人”。

評析

《重新發現社會》在書的前半部分,著重於談政治制度與經濟形式對於國家與社會的影響,後半部分則借“超級女生”、“周老虎”、“史上最牛釘子戶”、“中國不高興”等這些中國網民耳熟能詳的事件或現象,將中國社會放置於全球背景下,進行一次GPS式的定位,一些老舊話題被重新放置於作者旁徵博引、格局宏大的思想世界中後,重新煥發了別樣的象徵意義,表面看來這些並沒有多少聯繫的群體事件和社會、文化現象,如同浮在水面下的冰塊向一起聚攏,形成了一個讓我們既感到熟悉又覺得有點陌生的世界。

被重新發現的社會是以撕裂的碎片形式呈現於讀者面前的,這些碎片身上每處都帶有表情或者情緒,如同尋找共同點,那么“疼痛”一詞無疑是最合適的。面對這個被重新發現的社會,我相信很少有讀者會產生髮現新大陸那樣的喜悅,相反,很多人會為之產生惶恐,如同發現光潔皮膚下面掩藏的傷口。但這份被撕碎重組後的社會拼圖,或也會帶給人們一些勇氣,自人類直立行走以來,就一直與愚昧作抗爭,這種抗爭的艱難並不可怕,可怕的是不知道究竟什麼是愚昧。

書籍目錄

梁文道序允厥執中

自序

第一章 國家與社會

從國家解放到社會解放

左右之爭,還是上下之爭

國富論與民富論

重新發現社會

“歷史三峽”與“敦刻爾克撤退”

愛國如何主義

第二章 經濟與社會

社會化與資本化

綠色警戒

“社會資本”主義

被縛的“蜘蛛俠”

民間是個好東西

第三章 物權與稅權

果殼上的物權

“沒有理由不納稅”

普天之下,莫非國土

第四章 從自由到民主

帝國稻草人

乳房與民主

新“農村包圍城市”

底線理想與偷雞寓言

從限政到憲政

第五章 開放的傳統

從孔夫子到“孔先生”

從榜樣年華到“青年領袖”

一個人的傳統

整理國故:從墨子到胡適

“庸俗革命家”與“增量歷史”

第六章 網路社會

自從有了網際網路

“周老虎”——一個時代的標本

吃吃喝喝的民主——“網路咖啡”精神源流考

第七章 補遺

二十世紀流血,二十一世紀流汗——巴黎答客問

從遊民到梭羅——與王學泰談遊民與中國社會

一場豐衣足食的反叛——反思法國“五月風暴”

錯過胡適一百年

“上帝”為什麼不親自傳教

世界離獨裁只有五天

附錄 減政主義杜亞泉

後記 有理想的人海闊天空

文摘

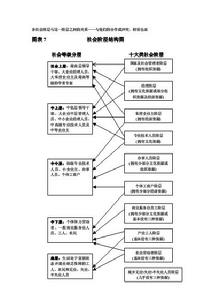

社會階層

社會階層從國家解放到社會解放

國外有些學者研究中國問題時,總是疑慮重重,要么替中國擔心,要么擔心中國。“崩潰論”害怕中國經濟一落千丈,因“內爆”導致“黃禍”;“威脅論”則擔心中國崛起,因“外爆”引發“紅禍”。儘管中國政府一再強調本國崛起乃“和平崛起”,但是,有些學者們終究放心不下,他們認為你既然要“崛起”,就不可能“和平”。除了巨觀政治、經濟等分析外,甚至還有個細膩的理由——有漢學家對“崛”字不放心。

“崛”字新解

有一位外交官朋友,曾經和我談起美國某些漢學家如何通過構詞法理解“中國崛起”。只是,這些漢學家的說法多少有些聳人聽聞。他們說,大家注意了沒有,在漢語字典里,“崛”是“山峰突起”的意思,而熟悉地質學的人都知道,“山峰突起”的一個大前提可能就是發生地震!人的想像真是離奇。漢學家發現“崛”字里有“出”和“山”,就想到中國崛起意味著中國“出山”,而且“出”字是兩“山”相疊,湊一塊兒就變成出“三座大山”壓迫世界了。更讓他們膽戰心驚的是,在一山之旁、兩山之上,更有伏“屍”要“出”。——(第一章 國家與社會)

榮譽

熊培雲《重新發現社會》獲評深圳讀書月“年度十大好書”第三名

相關評論

名家點評

熊培雲的妙作很多,《世界離獨裁只有五天》實在是少有的經典。——陳志武著名華人經濟學家、耶魯大學教授

熊培雲之寫作上承新啟蒙的光照,下續獨立批判之傳統,以其犀利和洞識成為當下思想空間的有力捍衛者和擴展者。——陳彥旅法政論家、歐洲華人學會秘書長

有必要讓更多人來讀熊培雲的文章,有病治病,無病健腦。——郭光東《南方周末》編委兼評論總監

至少是從2007年讀到培雲的《思想國》之後,一直追尋培雲的思想。非常希望培雲能通過電視與更多的人分享他的思想!《重新發現社會》見證了中國六十年沉浮,三_卜年成長。識字與不識字的都不妨想想:國為何物?國家何為?——莊永志中央電視台《焦點訪談》主編

網評

《肖申克的救贖》中有這樣一句話:“Astrongmancansavehimself,agreatinaYlcansaveanother!”——強者自救,聖者渡人。感謝老師一如既往的堅守,思想國伴隨我最美好的大學時代。思想的恬靜與內心的富庶,未來無窮,雲終成海。——張虹南開大學2007級本科生

梁文道:讓我們回到共同的底線

有一種書會令人產生幻覺:一路看下去,你會以為這本書其實是自己寫的。因為它談的課題,恰巧是你最想談的;它走進那個課題的取徑,恰巧也是你自然而然會選上的那條路;甚至它的語氣,它的說話方式,也和你內在的聲音一致,恍如己出。接著,你難免自責:為什麼是別人寫出了這本書,而不是自己?為什麼我就這么惰怠,不好好坐下來完成自己應盡的天命?

可是回頭再想,便能發現既然這本書注定要被寫出來,就不該再去糾纏誰是寫它的那隻手這等小問題了。更何況,只要靜下心來,你還會注意到它的作者如此出色,根本他才是這本書最適合的作者,因為他知道你不知道的細節,他掌握你掌握不了的知識,他洞視到了你目力以外的遠方。所以,你自以為是這本書作者的感覺,只不過是個幻覺。我讀熊培雲兄的《重新發現社會》,就經歷了一次這種由幻覺中清醒的古怪旅程。

首先,這個書名就好,非常準確地捕捉到了近年中國的時代精神,以及過去三十年變化的要點。

中國曾經是個“全能主義國家”,政府無所不能,人民則無所逃於天地間;幾乎你想得出來的所有事情,皆在政府的規劃之下。大如產業結構、資源分配,小如個人的娛樂方式、家庭生活,全都離不開國家的指揮布置。我還記得農村裡的長輩告訴我,在文革高潮的那段期間就連新春拜年也不行,大家道上相遇,只能暗自點動手指,權充作揖。

而改革開放,就是一個國家退卻的歷程。今天的年輕人可以選擇聽搖滾,也可以崇拜周杰倫,因為國家不管了。畢業之後,政府不再為你分配工作;獨立成家,你也不能指望政府替你安排住處;生病入院,你發現公立醫院要先跟你算錢;甚至報案申訴,有時候也得花錢才能買到你以為不用錢買的服務。

這個國家到底怎么了?它還要退到什麼地步?為什麼你覺得它不該退避的地方,它偏偏不在;你覺得它不該出現的地方,它卻好端端站在那裡穩如泰山呢?此外,我們還要仔細思考這種種“該”與“不該”:要依據何等標準,何種原則,我們才能夠判斷國家在與不在的範圍和義務?又要用什麼模型和方法去解釋它的在與不在?更不要忘記,這三十年不是一個國家全面後退的直線歷程;這三十年它且進且退,反反覆覆,有些領域它失而復得,有些地方它卻一去不回。

我們可以大膽地說,幾乎三十年來的所有爭論都離不開這國家退與不退,何處該退何處不該退的大主題。有人認為國家退得不夠徹底,這種人通常我們叫做“自由派”;有人認為國家退得太過分,這種人通常我們叫做“新左派”。為了理解這種種混淆晦暗的現象,我們又曾經歷不同的重大典範。如果不嫌過簡的話,我會說上世紀八十年代的主題是“個人”,大家直接把改革開放看成個人抬頭、人性復歸的契機;到了上世紀九十年代以至本世紀初,主題變成了“市場”,改革開放被視做國家和市場兩造之間的探戈與博弈。無論是談個人還是談市場,我們都能畫出一道軸線去安放不同的立場,不同的態度,把它們粗略分為左右兩大陣營。

走過個人和市場,今天我們該談什麼呢?培雲兄提出的答案正好是我念茲在茲的課題:社會。在個人與國家之間,原來還有社會的存在;在政府和市場之外,不能忘記還有社會這一大塊。既然培雲兄已經用了一本書的篇幅去談社會的再發現,而且說得極為精彩,我就不用贅言了。但我還是想提醒大家“社會”這個東西的曖昧。按照培雲兄的思路,社會雖然不盡等同於“公民社會”,但二者卻也有著千絲萬縷的關係。如果是這樣的話,高標社會就有靠右的嫌疑了。

因為當前的中國十分特異,曾有媒體指斥“公民社會”是“西方普世價值那一套的產物”,不合國情;也有左派中人認為“公民社會”只是黑格爾“市民社會”的換裝,乃代替市場的好聽一點的說法。然而,我們也知道社會曾經是西方右翼重點招呼的對象,哈耶克固然批評“社會”以及“社會的”等辭彙的濫用,前英首相柴契爾夫人更公開說道“社會是不存在的”。近年反全球化運動的其中一句口號“要市場經濟,不要市場化的社會”,似乎又在證明“社會”那左的嫌疑。究竟社會是右派掩人耳目的新武器,還是左派暗度陳倉的小通道呢?

對於這個問題,培雲兄的確給出了一套典範轉移的新思路。儘管在我看來,他對許多問題的細節處理要比我“右”,但這套思路卻是我非常認同的。那就是用“上/下”去取代“左/右”;提出社會,就是為了移置左右之間許多不必要的爭論,重新認清中國的難題仍然是國家高高在上,社會被壓在底下不得自主不得喘息的事實。社會若是不能自主自存,左右之分也就無甚意義了。

聽起來很抽象,實際上它具體得不得了。舉個簡單的例子,很多人只要一說“言論自由”這四個字,就被認定是自由派,仿佛言論自由是右翼自由主義的專用名詞。可是,難道新左派就用不著言論自由?就用不著無所顧忌地表達心中所想嗎?當然不是。可見言論自由實在是任何立場都應共同預設共同捍衛的基本底線。而培雲兄所說的“社會”,大略言之,就是一系列基本底線所劃出的界域。沒有這個界域,沒有這一系列基本底線和共同價值,就什麼都說不上。

我在陳丹青的《荒廢集》里讀到一個故事。話說胡適晚年在台灣被人問起“大陸現在正鬧著革命,你說要是魯迅活到今天,他會怎么樣”?胡適的答案是:“你放心,魯迅是我們的人,他是不會屈服的。”胡適、魯迅的差異何其之大,向來被後人看成是不共戴天的論敵,他怎么會說“魯迅是我們的人”呢?他所說的“我們”又是什麼意思?我想,這就是知識分子的共同感了。大家盡可以有南轅北轍的不同主張,但不能不保持對異己的基本信任、基本尊重;這種信任與尊重不來自外在的表面的禮貌與虛偽,它來自大家對共同底線的信守。從這個角度看,《重新發現社會》不啻是熊培雲兄對中國知識分子群體的期盼:讓我們重新發現我們是誰,讓我們回到共同的底線。