作品原文

贈李白

二年客1東都2,所歷3厭4機巧5。野人對6腥羶7,蔬食常不飽。

豈8無9青精飯10,使我顏色好。

苦11乏大藥12資,山林跡如掃。

李侯金閨13彥14,脫身事幽討15。

亦有梁宋游,方期拾瑤草16。

注釋譯文

詞句注釋

1.客:旅居他鄉。2.東都:指洛陽。隋朝與唐朝置都長安,洛陽被稱為東京或東都。

3.歷:經過。

4.厭:厭惡。

5.機巧:機智靈巧。

6.對:對頭,敵手。

7.腥羶:指肉食。牛羊等草食性動物稱羶,魚鱉等水族稱為腥。

8.豈:難道。

9.無:沒有。

10.青精飯:為民間食品,唐代即有。又稱烏米飯,用糯米染烏飯樹法之汁煮成的飯,顏色烏青。

11.苦:因某種情況而感到困難。

12.大藥:道家的金丹。

13.金閨:金馬門的別稱,亦指封建朝廷。

14.彥:舊時士的美稱。《孔安國傳》:“美士曰彥。”

15.幽討:意為尋討幽隱。

16.瑤草:仙草,也泛指珍異之草。漢東方朔《與友人書》:“不可使塵網名韁拘鎖,怡然長笑,脫去十洲三島,相期拾瑤草,吞日月之精華,共輕擧耳。”

白話譯文

旅居東都的兩年中,我所經歷的那些機智靈巧的事情,最使人討厭。我是個居住在郊野民間的人,但對於發了臭的牛羊肉,也是不吃的,即使常常連粗食都吃不飽。難道我就不能吃青精飯,使臉色長得好一些嗎?我感到最困難的是缺乏鍊金丹的藥物(原材料),在這深山老林之中,好像用掃帚掃過了一樣,連藥物的痕跡都沒有了。您這個朝廷里才德傑出的人,脫身金馬門,獨去尋討幽隱。我也要離開東都,到梁宋去遊覽,到時我一定去訪問您。創作背景

這是杜甫贈李白最早的一首詩。唐玄宗天寶三載(744年),杜甫在東都洛陽,李白因高力士的誣陷排斥而遠離京都,漫遊齊魯,與杜甫相會,由於有相同的坎坷遭遇,兩人因而情志相投,故寫此詩。作品鑑賞

文學賞析

此詩共分兩段,前八句為一段,後四句為一段。第一段八句為自敘,表達厭都市而羨山林之情。第二段四句方提及李白,表明願同李白一同歸隱之志。公元744年,李白受詔供奉翰林,被高力士譖言,皇帝賜金放還。李白託鸚鵡以賦曰:“落羽辭金殿,是脫身也。”是年,李白從高天師授籙,同時事華蓋君,隱王屋山艮岑。因此說“脫身事幽討”。名家點評

《後村詩話》評:《贈李白》云:“豈無青精飯,使我顏色好……”。公與岑參、高適詩,皆人情世法。與謫仙倡和,皆世外一種說話。《杜臆》:評“亦有”、“方期”,語不虛下。

《杜詩解》評:唐人詩,多以四句為一解,故雖律詩,亦必作二解。若長篇,則或至作數十解。夫人未有解數不識而尚能為詩者也。如此篇第一解,曲盡東都醜態;第二解,姑作解釋;第二解,決勸其行。分作三解,文字便有起有轉,有承有結。十二句詩,凡十句自說,只二句說李侯者,不欲以東都醜語,唐突李侯也。李侯詩,每好用神仙字,先生亦即以神仙字成詩。

《初白庵詩評》評:似摹李格而作。

《讀杜心解》評:太白棲神世外,自相遇後,即有齊州受籙、王屋訪隱之事,其地皆於梁、宋為近。所謂“梁宋游”者,必邂逅盟心之語。公述其語為贈,則李是主,身是賓也。今乃先雲自“厭”“腥膻”,將托跡神仙,而後言不亦有“脫身幽討”之左、自敘反詳,敘李反略,則似翻賓作主,翻主作賓矣。不知其自敘處多用“青精”、“大藥”等語,正為太白作引。落到“李侯”,只消一兩言雙綰。而上八句之煙雲,都成後四句之烘托。

作者簡介

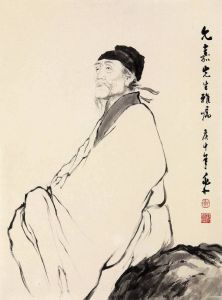

杜甫

杜甫