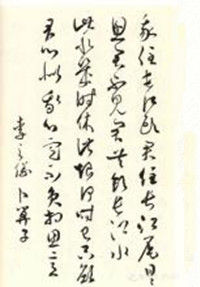

作品原文

憑陵歲月固難堪,食櫱多來味卻甘。

時雨才聞遍中外,臥龍相繼起東南。

天邊鶴駕瞻仙袂,雲里詩牋帶海嵐。

重見門生應不識,雪髯霜鬢兩毿毿。

作品賞析

李之儀

李之儀首聯概括蘇軾流放生涯中的甘苦,語似慰解而意極酸苦。“憑陵”有逼壓之意,寫蘇軾在政治鬥爭中所遭到的凌逼以及在艱難歲月中所承受的精神壓力,頗為精切。蘗即黃檗,落葉喬木,果實及莖內皮皆黃,可入藥,味苦,古人常以黃粟比苦心。雖然物極必反,但決無苦多反而味甘之理,這兩句是反話正說,猶如人憤極無淚唯有苦笑,實是以反常的甘味來表現極度的苦味。另一方面,從蘇軾豁達的人生態度來看,這兩句也寫出了他在貶謫嶺南的逆境中安之若素、甘之如飴的精神。

頷聯寫蘇軾遇赦歸來的背景。宋徽宗即位,例行大赦,這時執掌軍國事,打擊變法派,原來被變法派流放到嶺外的元祐黨人紛紛遷移,相繼復職。在他們看來,是雨露恩澤遍及朝廷內外。以“才聞”和“相繼”對仗,可見出舊黨起復之迅速,以“臥龍”為喻和“時雨”相對,讚美元祐黨人的政略才能,反映出作者的政治傾向,也形象地寫出了舊黨得赦之後枯而復甦的政治氣候,交代了蘇軾得以還自嶺南的原因。

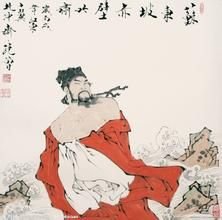

蘇東坡

蘇東坡尾聯從浪漫的想像躍回現實,“應”字表現出,蘇軾容顏變老,歸來後重見門生不相識的情景實為作者的揣想。“兩毿毿”既指鬢、髯皆白,又包括兩人鬚髮皆白的意思在內。連門生都已如此衰老,則蘇軾歷盡坎坷之後的老態更可想而知。事實上,蘇軾歸來這一年已經六十六歲,不久便離開了人世。這一聯真切地寫出了與宗師同命運的門生歷盡苦難之後的深沉感慨,對蘇軾在貶謫中耗盡餘生的不幸,流露了無限的同情。

此詩中間兩聯意奇境闊,首尾兩聯情悲語酸,卻並無不協調之感,主要是詩中所寫蘇軾灑脫豪放的風神和受盡磨難的悲慨正與這兩種格調相適應。前人稱李之儀詩取徑險峭而有渾浩雄深之氣,從這首詩能將飄逸和苦澀相統一的風格來著,有著近似蘇軾之處。

作者簡介

李之儀,北宋詩人,生卒年不詳。字端叔,自號姑溪居士,滄州無棣(今屬山東)人。元豐年間(1078—1085)進士。曾在定州幕府跟隨蘇軾。歷樞密院編修官、通判原州。元符年間(1098—1100)監內香藥庫。宋徽宗初期,提舉河東常平。整理范純仁遺表及行狀,編管太平州。工詩能文。有《姑溪居士全集》。