《封鎖》

《封鎖》簡介

整個作品中的人物、故事,表面看來都顯得漫不經心、簡簡單單,這樣的“封鎖”狀態常常出現於本世紀的任何年代以及任何都市。作家深具敏銳的社會洞察力,人們以為高雅的,她能一針見血地指出其俗,人們以為世俗的,她能欣賞俗氣後面撲面而來的無限風情,以及無法逃避的眾生世態。

封鎖期間登場的主人公男呂宗楨,是一家銀行的會計師,“他是孩子的父親,他是家長,他是車上的搭客,他是店裡的主顧,他是市民。”女主人公吳翠遠,是大學的年輕教師,“她是一個好女兒,好學生,她家裡都是人,翠遠永遠不快樂。”他們偶然相遇了,事先誰也不認識誰。呂宗楨無間地坐在了吳翠遠的身後,並低聲地搭話。翠遠則最初表現出“端凝的人格”。“他咬一咬牙,重新向翠遠進攻。”非常戲劇化的場面出現了:翠遠觀察出這是一個“真的人”,於是他們開始談話,宗楨從商科學校談到銀行的秘密,然後他“吞吞吐吐”萬分為難地說:“我太太——一點都不同情我。”

《封鎖》

《封鎖》至此話題開始深入到關健地段,仿佛他們只是一個單純的男子和一個單純的女子戀愛了。如果小說到此結束,這篇小說奉獻給讀者的就將是一部新時代的安徒生童話。封鎖沒有鎖住要害,張愛玲也將失去她那一份浸涼而真實的冷峻。

接下去,宗楨忽然說他不能離婚,他要顧全女兒的幸福,但他可以當他是妻子。想到自己一家的好人,翠遠此時覺得很痛快,略有報複色彩的快樂一點一點增加。然而宗楨清醒了,他淒楚地喊“我不能讓你犧牲了你的前程!我又沒有多少錢!我不能坑了你的一生!”翠遠覺得“完了!”她哭了,不是淑女般的哭,“她只要他生命中的一部分,誰也不希罕的一部分。”然而世人好人太多了!

之後,“封鎖”開放了,一陣歡呼的風颳過這座城市,燈亮了,宗楨坐回“原來遙遙的位置”。封鎖期間的一切,等於沒有發生,當作了一個不近情理的夢。張愛玲的這篇小說就這樣描寫出兩個在平淡、疲乏都市生活中的世俗男女,在某一短暫而特定的環境允許的情勢之下,表現出對各自常規生活的不至於引起後果的瞬間反叛。《封鎖》的內容實質和旨意就在於此。在一切有序的生活軌道上,人與人都保持著恰如其分的“位置”,這個位置,於生命深處也許有著種種的遺憾,那是對自己沒有得到的一切,所懷有的那一些不甘心。電車上的“封鎖”是人性的一個出逃機會、也是一場試驗,它引發了人心蓄積已久的燥動,讓人從常規脫韁而出,然而“封鎖”終究是短暫的,而這種短暫又意味著“安全”,讓“封鎖”中的男女有了現實中的退路。“封鎖”中的情與愛,終究是一場要謝幕的演出。

作者簡介

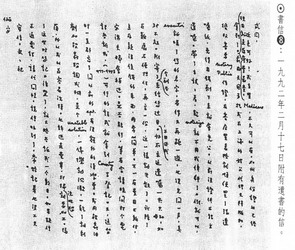

張愛玲,現代文學史上重要作家,生於上海,原籍河北豐潤。1921年生於上海,1995年離去於美國洛杉嘰,當時

身邊沒有一個人,恰逢中國的團圓節日:“中秋節”。說張愛玲是中國文學史上的一個“異數”當不為過。文字在她的筆下,才真正的有了生命,直鑽進你的心裡去。

喜歡張愛玲的人對她的書真是喜歡,閱讀的本身就能給讀書的人莫大的快感。閱讀的快樂只有在她那裡才可以得到,至少對我是這樣。讀別的書你或許能知道道理,了解知識,得到震撼,但是只有讀張愛玲的文章你才是快樂的。即便是有點悲劇意味的《十八春》依然如此!張愛玲是世俗的,但是世俗的如此精緻卻除此之外別無第二人可以相比。讀她的作品你會發現她對人生的樂趣的觀照真是絕妙!張愛玲的才情在於她發現了,寫下來告訴你,讓你自己感覺到!她告訴你,但是她不炫耀!

張愛玲

張愛玲張愛玲的性格中聚集了一大堆矛盾:她是一個善於將藝術生活化,生活藝術化的享樂主義者,又是一個對生活充滿悲劇感的人;她是名門之後,貴府小姐,卻驕傲的宣稱自己是一個自食其力的小市民;她悲天憐人,時時洞見芸芸眾生“可笑”背後的“可憐”,但實際生活中卻顯得冷漠寡情;她通達人情世故,但她自己無論待人穿衣均是我行我素,獨標孤高。

現代女作家有以機智聰慧見長者,有以抒發情感著稱者,但是能將才與情打成一片,在作品中既深深進入有保持超脫的,張愛玲之外再無第二人。張愛玲既寫純文藝作品,也寫言情小說,《金鎖記》《秧歌》等令行家擊節稱賞,《十八春》則能讓讀者大眾如醉如痴,這樣身跨兩界,亦雅亦俗的作家,一時無二;她受的是西洋學堂的教育,但她卻鍾情於中國小說藝術,在創作中自覺師承《紅樓夢》、《金瓶梅》的傳統,新文學作家中,走這條路子的人少而又少。

詳情

張愛玲,一個讓眾多人為之追捧的名字,尤其以《傾城之戀》、《金鎖記》等為人所津津樂道。《封鎖》,大概是被他們所忽略的。重讀張愛玲的《封鎖》,才發現在她的這部短篇中,也可以挖掘出不少東西,尤其可以看到作者對女性命運的關注及最後她們的悲劇性結局。

《封鎖》

《封鎖》整個故事大可以概括成邂逅—一見鍾情—愛情破滅的過程,但其中的一見鍾情從某種意義上說,也許是單方面的,也許僅僅是吳翠遠的一相情願。吳翠遠作為女主人公,是一個極其普通的女孩,頭髮是和別人一樣的千篇一律的樣式,就連她的美也是一種摸稜兩可的、淡淡的美;“在家裡她是一個好女兒,在學校里她是一個好生”,畢業後,留校做了英文助教,在這種生存狀態下,她必然地接觸不到外面的世界,也就壓抑了心中的一切欲望。但是我們可以看出,她從心底里渴求一場突如其來的愛情,因而才會發生在“封鎖”狀態下的一場短暫的“愛情”。

愛情,翠遠的夢想,發生在封鎖時的電車上,也結束在封鎖時的電車上,在那個小小的、相對封閉的空間裡,她慢慢地接受了呂宗楨的搭訕,慢慢地在心裡燃起了希望之火,希望這個男人給她平靜的生活帶來一絲不平靜,經歷了由排斥—矜持—接納—愛戀的心理變化過程,在這個過程中,她體會到了短暫的快樂,卻始終避免不了最後的以悲劇收場。可以說,問題的癥結集中在翠遠是一個讀過書、受過高等教育的女孩,她有思想、有理想。而呂宗楨家中的那位太太,在他說來只是年輕時因為美貌而娶了她,而現在,她可能已經變成了一個低俗之人,根本不值得去愛。但問題是,翠遠的理想、思想僅僅停留在課本之上,外面的世界和她眼中的世界有很大的區別,她理所當然的認為外面的世界,包括愛情是很精彩的。

當她在封鎖時的電車上面對一個陌生男人的搭訕時,她同時也面對著一次對自我的挑戰、對以往所受教育的挑戰、對倫理道德的挑戰,而她內心的叛逆精神使她接受了這次挑戰,也使自己陷入一場愛情幻想中。於是在電車上發生了在我們看來不可思議的一幕:僅僅是陌生人的男人和女人,竟像戀人一般互相給以熾熱的眼神、甜蜜的話語,憧憬著美好的未來。這時,呂宗楨從沒想過,這將會如何傷害到一個純情的女孩子,因為從一開始,他的目的就是不純的,到後來,也許他也產生了對美麗愛情的嚮往,但這終究是被“囚禁”的人性的一種正常的反抗,對現實的毫無力氣的掙扎,這一切,只是發生在“封鎖”狀態下的,封鎖解除後,他們各自又必定回到以往

《封鎖》

《封鎖》吳翠遠作為一個女性、一個知識女性,在小說中始終處於被動的位置,她只是被動的接受了呂宗楨的搭訕,在被動的狀態下愛上了一個人,最後又被動地被呂宗楨所遺忘,被動地回到現實生活中,從這一點來說,她是可悲的。而這脫離了現實的愛情在面對活生生的世界時,又顯得如此蒼白無力、微不足道,這又是可悲的。只是,假如我們也處於那樣的時代,那樣的空間環境,想必這樣可悲的故事也會同樣發生在我們身上。

有人說,張愛玲是個徹底的悲觀主義者,她的作品瀰漫著濃厚的悲劇色彩。在《封鎖》中,我們確實可以深刻地體會到這一點。這悲劇,不僅發生在吳翠遠身上,也發生在呂宗楨身上,這是作者把更多的關注給了吳翠遠,使她“弱者”的形象躍然眼前。從一開始,呂宗楨就決定把吳翠遠當作自己躲避董培芝的盾牌,這突如其來的愛情從一開始就注定是一場遊戲,在遊戲中,受傷的只是吳翠遠,而遊戲的發起者呂宗楨,或許只是感到了世事的無奈,至於他有沒有受傷,這是很難說的。在張愛玲筆下的吳翠遠,就這樣站在我們面前,沒有一絲被隱藏的地方。她面對這天上掉下來的愛情,完全昏了頭腦,到最後,可以說完完全全沉浸在自己的幻想中。她可以不管呂宗楨是否已經有了太太,可以不管呂宗楨是不是有錢,什麼都可以不管,只是想著要戀愛,要體會愛情的滋味,渴望著這份愛可以有一個結果。在潛意識裡,她不想再重新回到原先生活的那個世界。

只是這一切注定是幻想,因為她沒有考慮到這場“愛情”到底發生在什麼時候。在這種狀態下,一切看似美好的

《封鎖》

《封鎖》歸結起來,這場悲劇的根源在於吳翠遠所接受的傳統教育,也就是腐朽的沒落文化,它不僅禁錮了當時人們的心靈,更深層次上又禁錮了人性,吳翠遠和呂宗楨便是代表,在現實中,他們沒有敢愛敢恨的勇氣,也只有在封鎖時,一切才又顯露出其本來的面目,他們之間然地產生了愛情,真誠、別無他累。但封鎖解除後,他們又恢復了生活的常態,就像小說結尾的那隻烏殼蟲一樣,在“巢”里不甘心的生活著,有欲望卻必須壓抑,活在這種狀態下的人,都是變了形的;在沒落文化長期浸染下的產物,想掙扎也沒有勇氣掙扎,完全如行屍走肉般活著,自己給自己套上了悲劇的枷鎖

意義

張愛玲之善用比喻和擬物擬人,在之前她的其它小說中已經見識過了。譬如這篇《封鎖》,將電車軌喻作曲蟮,“抽長了,又縮短了;抽長了,又縮短了”,光看字面就感覺讓人發瘋,然而開電車的人卻“不發瘋”。又說,“這龐大的城市在陽光里盹著了,重重地把頭擱在人們的肩上,口涎順著人們的衣服緩緩流下去,不能想像的巨大的重量壓住了每一個人。”“生命像聖經”,因為翻譯來翻譯去的緣故,所以使人“隔膜”。至少我無法想出這樣誇張卻又無比貼切的句子。

小說的前半部分象是描寫世態的,在寂靜中突然唱起歌來的乞丐,百無聊耐的電車司機,公事房裡一同回來的幾個人,一對長得頗像兄妹的夫婦(妻子總擔心那條薰魚會弄髒丈夫的西褲),手裡搓核桃的老頭子,孜孜修改骨骼圖的醫科學生……電車的外部是死靜的,電車內卻有些嘈雜,就在這既死靜又嘈雜的背景下,徐徐展開了呂宗楨和吳翠遠的、短暫

《封鎖》

《封鎖》相信大多數男女都幻想過艷遇,在行進的列車或汽車中,和一個陌生的異性在封閉的空間裡,幾乎零距離地靠在一起。但事實上,即便你常常出行,能逮著機會與一個年齡相仿,長相也還過得去的異性坐在一起的機率幾近於零。萬一真遇到這樣一個機會,你也很可能因為膽怯而與他/她失之交臂。也許你只是滿足於裸露的手臂有意無意間短暫的相觸,佯睡時不小心滑落在肩上的腦袋。

你可能在心裡猜測了種種有關他/她背景的可能,卻連正眼瞧他/她一眼的勇氣也沒有。一個年過三十的男人曾這樣向大家描述他的“艷遇”:“她坐在我旁邊,我們一共呆了六個鐘頭。我一輩子也沒有和一個美女挨得這么近,我們距離不超過十厘米地廝守了21600秒。我恍惚中產生了錯覺,以為這種狀態將會永遠保持下去。所以臨下車的時候她頭也不回地絕塵而去,實在令我有些傷心欲絕。”這是大多數“艷遇”的必然結局。說回正題。張愛玲為呂宗楨和吳翠遠設計了一切造成他們“艷遇”的前提,先是“封鎖”,然後是吳宗楨的姨侄(吳為了避免和他的姨侄搭話,不得已坐到了吳翠遠的身邊)。我們可以把這些因素統統叫作偶然,就象“傾城”曾促成了一段姻緣,“封鎖”又為什麼不能“促成”一段艷遇?張愛玲大概是習慣了要把人們擱在極端的情況下來考驗他們的人性。

如果換個環境,吳翠遠很明顯不是呂宗楨喜歡的類型,因為在呂看來,“她的整個的人像擠出來的牙膏,沒有款式。”而呂宗楨也不是英俊小生,何況還有家室。無論如何這兩人也不會走到一起。在近處找原因,當然是因為他們被越來越多的人勉強擠在了一起。而突然間與陌生人如此親近的場面,很容易激發起男女之間別樣而微妙的情感。往遠處找原因,則可以歸咎於呂宗楨對他太太的憎恨——她總是要求西裝筆挺的他在麵食攤上買包子回家,而她那該死的侄子,已經開始打他十三歲女兒的主意。至於翠遠,則是帶了反叛的情緒,誰叫家裡人總叫她找個有錢的女婿,所以這次偏找個沒錢還有太太的男人賭氣做小給家裡看。諸如此類的艷遇,並不具有我們期待中的香艷。別說男女主人公都貌不驚人,連調情所用的方式也極其俗套——

“翠遠暗道:‘來了!他太太一點都不同情他!世上有了太太的男人,似乎都是急切需要別的女人的同情。’宗楨遲疑了一會,方才吞吞吐吐,萬分為難地說道:“我太太——一點都不同情我。”

但就是這樣極其勉強與不和諧的調情,居然也因為某種不能預測的因素,被迫發展到了令雙方談婚論嫁的地步。呂宗楨欲擒故縱地說出了“我不能坑你一生”的情話,而翠遠居然假戲真做地哭起來,只是哭相不大好看,幾乎“把眼淚唾到他臉上”。結局自然更為不堪,呂宗楨閃入人群,當作一切沒有發生過,翠遠終於醒悟過來,“整個的上海打了個盹,做了個不近情理的夢。”看《生活在別處》的時候,覺得昆德拉是殘酷的,因為他給浪漫的詩人小伙雅羅米爾,安排了一個極其醜陋的紅髮姑娘作為他的性伴侶。現在看《封鎖》,覺得張愛玲更殘酷,她先叫人們生出一點希望,覺得這人生似乎尚有些有趣的地方,可轉眼間就將它象肥皂泡一樣捅破,空留給人一個尷尬的念想。

相關詞條

資料來源

1.http://article.hongxiu.com/a/2004-4-15/352858.shtml

2.http://www.frostar.com/wenji.htm