基本信息

【 相關作品】

燕昭王

登幽州台歌

晚次樂鄉縣

送魏大從軍

春夜別友人

登幽州台歌

題田洗馬游岩桔槔

南山家

萬州曉發放舟

合州津口別舍弟至

送殷大入蜀

居延海樹聞鶯同作

同王員外雨後登

春台

山水粉圖

贈趙六貞固二首

作品原文

入峭峽安居溪伐木溪源幽邃林嶺相映有奇致焉

肅徒歌伐木,騖楫漾輕舟。

靡迤隨回水,潺湲溯淺流。

煙沙分兩岸,露島夾雙洲。

古樹連雲密,交峰入浪浮。

岩潭相映媚,溪谷屢環周。

路迥光逾逼,山深與轉幽。

麇鼯寒思晚,猿鳥暮聲秋。

誓息蘭台策,將從桂樹游。

因書謝親愛,千歲覓蓬丘。

作品評析

陳子昂在七世紀八十年代寫於洛陽的作品,表現了對描寫對句的日益熟練,不是上官體的嚴謹板滯形式,而是充滿生氣,這種生氣有時與對偶句的內在節制形成對立。

“伐木”是《詩經》篇名(第165首),傳統的毛詩解釋成與尋求伴侶有關。第十一句主要指落日使作者意識到必須返回,但在字面翻譯上很難不將此譯成直觀的意象。

陳子昂的描寫技巧比同時代人更具特色,更富有生氣。正如同時或稍早的盧照鄰等詩人一樣,他們日益傾向於按敘述的次序安排對句。此詩寫作者溯溪而上,越來越深入山中,直到天色已晚,仍依戀著不想轉回。雖然這首詩按次序敘述,並透露了隱逸信息,其形式基本上還是宮廷詩常用的三部式,不過開頭及結尾各由一聯擴展為兩聯。伴隨著三部式的是迅速轉換的情調,從輕快的速度,興致勃勃的伴侶,轉變到明媚然而孤寂的景象——煙霧瀰漫的沙洲和閃閃發光的山峰和倒影,從這裡再轉換到隱士生活的憂傷情緒,以此表達詩人逃避人類社會的願望。

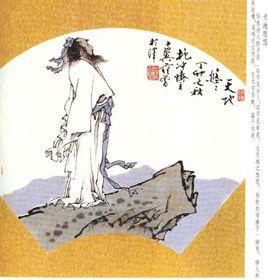

作者簡介

陳子昂(659~700),唐代文學家。字伯玉,梓州射洪(今屬四川)人。少任俠。舉光宅進士,以上書論政,為武則天所讚賞,拜麟台正字,右拾遺。後世因稱陳拾遺。敢於陳述時弊。曾隨武攸宜征契丹。後解職回鄉,為縣令段簡所誣,入獄,憂憤而死。於詩標舉漢魏風骨,強調興寄,反對柔靡之風。是唐代詩歌革新的先驅。有《陳伯玉集》傳世。